в Избранное в Избранном из Избранного 9

Так как перепил «Богатыря» вышел не совсем состоятельным (я бы даже сказал совсем не состоятельным), а замена 6000-тонникам все равно нужна, то решил взяться за перепил «Баяна», от которого я первоначально отказался. На сей раз должно выйти менее спорно. И да, в описании хода проектирования и постройки будут частично использоваться элементы статьи по «Богатырю» - писать одно и то же разными словами не вижу смысла.

Проектирование и постройка

Вступивший в строй «Баян». Решил не фотошопить, ибо он и так прекрасен.

Не вдаваясь в детальные исторические подробности, которые известны большинству, опишу условия появления проекта «Богатыря» лишь в общих чертах. Согласно принятой 20 февраля 1898 года кораблестроительной программе «Для нужд Дальнего Востока», только что созданный Тихоокеанский флот должен был в скорейшем времени пополниться 6 крейсерами водоизмещением 5-6 тысяч тонн. Они должны были выполнять 3 основные задачи:

Дальняя разведка;

Крейсерские операции против вражеского судоходства;

Участие в эскадренном бою вместе с эскадренными броненосцами;

Из-за загруженности отечественных верфей постройку 4 из 6 кораблей планировалось вести за границей; кроме того, для составления проекта был объявлен международный конкурс. Согласно его условиям, МТК должен был выбрать один из конкурсных проектов для серийной постройки («для единообразия», на котором настаивал морской министр Невский). Из-за этого, а также многих прочих жестких требований в финале конкурса участвовали лишь три фирмы - германские «Вулкан» и «Германия» и американская «Крамп». Позднее к ним присоединилась французская «Форж и Шантье». Одним из главных требований проекта было превосходство над японским бронепалубным крейсером «Касаги».

Первоначально крейсера должны были стать бронепалубными, но уже в ходе конкурса начались переработки. Все 4 конкурсных проекта (+1, представленный Балтийским заводом) превысили проектное водоизмещение в 6000 тонн, а проект «Форж и Шантье» вообще оказался оснащенным поясной броней (вместе с превышением водоизмещения на 1,3 тысячи тонн). Впрочем, именно он привлек внимание морского министра, который тут же изменил условия проекта - крейсера должны были стать броненосными, для чего водоизмещение увеличилось на 2000 тонн. Определенные проблемы возникли с финансированием, которое требовалось увеличить из-за роста водоизмещения кораблей. Здесь министр заручился поддержкой императора Николая II, и средства были в срочном порядке найдены.

Большие бронепалубные крейсера I ранга вроде строящихся на отечественных верфях «Диан» из-за своих размеров представляют собой хорошую мишень. Достаточные для крейсерства и ограниченно пригодные для разведки, при столкновении с противником, вооруженным скорострельной артиллерией 6000-тонные бронепалубные крейсера рискуют потерять свою боеспособность быстрее, чем они смогут выполнить свои основные функции. Этим я признаю постройку подобных кораблей бессмысленной растратой денег - лучше потратить больше, но получить крейсера, пригодные и для крейсерства, и для разведки, и для эскадренного боя в одинаковой степени.

Из письма морского министра императору Николаю II

По новому техзаданию, крейсера должны были иметь водоизмещение не более 8000 тонн, вооружение из 12 152/45-мм и 12 75/50-мм орудий, скорость хода не менее 22 узлов и дальность плавания экономическим ходом не менее 5000 миль. Броневой пояс признавался достаточным при максимальной толщине в 127 мм.

Первыми выбыли проекты «Крампа» и «Германии», которые имели слишком короткие бронепояса и не гарантировали развития скорости хода в 22 узла. Тем не менее, фирмы согласились строить корабли по чужому проекту, стремясь получить от заказа хоть какую-то выгоду.

Проект фирмы «Вулкан» представлял собой самый привлекательный вариант, полностью отвечающий требованиям заказчика, но именно это отбрасывало его назад в сравнении с конкурентом - крейсером «Форж и Шантье».

Французский проект, разработанный инженером Лаганем, полностью соответствовал заданию по отдельным статьям вроде скорости и бронезащиты, при этом уступая в дальности хода (3900 миль экономическим ходом). В то же время у него имелось значительное преимущество перед проектом «Вулкана» - помимо 12 152-мм орудий он нес 2 203-мм пушки в башнях, кроме того обещалась скорость в 22,5 узла - больше контрактной. Французский проект заинтересовал морского министра, благодаря которому удалось «продавить» корабль несмотря на оппозицию адмиралов, грезивших о крейсерах-рейдерах с минимальной дальностью плавания в 5000 миль.

Постройка всех единиц серии велась довольно быстрыми темпами, причем родоначальник серии - «Баян», строившийся на французских верфях - вступил в строй четвертым из шести, едва успев прибыть на Дальний Восток к началу войны с Японией. Быстрее всех построился Крамповский крейсер «Варяг», при этом между главой фирмы и морским министром произошел конфликт, который привел к охлаждению многообещающих отношений между флотом России и одной из крупнейших верфей США. Сам конфликт был вызван желанием Крампа установить на свои корабли котлы Никлосса. И если на «Ретвизан» ему удалось поставить эти котлы, то в случае с быстроходными крейсерами I ранга ему было отказано, несмотря на настойчивые усилия американца убедить адмиралов и морского министра.

До войны было построено 4 корабля, еще 2 вступили в строй в ходе войны (оба русской постройки). Все они превзошли на испытаниях контрактную мощность машин (на 200-500 л.с.) и проектную скорость в 22,5 узла, что утвердило котлы Нормана в качестве крейсерских в Российском Императорском флоте.

«Баян» после вступленя в строй

«Баян», «Forges et chantiers de la Méditerranée», Тулон– 21.12.1898/20.05.1900/12.1903

«Богатырь», «Вулкан», Штеттин – 03.1899/17.01.1901/08.1902

«Аскольд», «Германия», Киль – 24.10.1898/02.03.1900/1902

«Варяг», «William Cramp and Sons», Филадельфия – 10.1898/31.10.1899/02.01.1901

«Витязь», Новое Адмиралтейство, Санкт-Петербург – 21.10.1900/12.05.1902/03.04.1904

«Олег», Новое Адмиралтейство, Санкт-Петербург – 06.07.1902/14.08.1903/24.06.1904

Быстроходный «Баян»

«Варяг» в типичной окраске Тихоокеанского флота

Что нам нужно от «Баяна»? Прежде всего перетасовать ЭУ и бронирование. Первую надо усилить, доведя максималку до 22 узлов, второе надо ослабить, дабы имелся запас водоизмещения для внесения изменений. Кроме того, не помешало бы усилить батарею среднего калибра, добавив 4 152/45-мм пушки.

1) Возьмем ЭУ, аналогичную «Богатыревской» с удельной мощностью 16,25 л.с./т. В таком случае при том же весе, что и у прототипа, 20 котлах Нормана (по 6 в двух кормовых и по 4 в двух носовых КО) и том же адмиралтейском К новый «Баян» получит ЭУ мощностью 21500 л.с., которая даст скорость хода в 22.65 узлов, что приятно радует глаз. В теории, можно было бы этим и ограничиться, так как при скорости всяких «Касаги» наш «Баян» неслабо так бронирован и вооружен серьезно, но - не наш метод. Идем дальше.

2) В монографии по «Баяну» от ЭКСМО есть четкая развесовка отдельных элементов бронезащиты. Это позволяет нам четко определить, какую экономию веса даст срезание или добавка брони в определенных местах - точность куда выше, чем при обычных моих исчислениях. Первым делом урежем главный пояс толщиной 100-200 мм до 75-150 мм, т.е. на 1/4, что даст нам по весу -107,5 тонн;

3) Урезание нижнего кормового траверза на 1/4, с 200 до 150 мм даст нам -6 тонн;

4) Срежем верхний пояс на чисто символических 5 мм, дабы получить в результате 75 (55+10+10) мм броневой защиты, что дает нам -19,8 тонн;

5) Аналогично верхний кормовой траверз, урезанный на 5 мм, даст нам -1,3 тонны;

6) Уменьшив защиту казематов с 80 до 75 мм (тоже будет 55+10+10), получим экономию -10,4 тонны;

7) Уменьшим толщину барбетов на 2/17, или со 170 до 150 мм, что даст нам -22,4 тонны;

8) Снимем нафиг 8 75-мм пушек. Четкий вес одной пушки со всеми приблудами (погреба, подача) есть в той же монографии от ЭКСМО Виноградова и Федечкина, за что им огромное спасибо. В результате экономия -136,8 тонн. Впрочем, в ходе исчислений у меня вышла ошибка в расчете веса одной 75-мм пушки с приблудами, так что экономия выйдет меньше - -61,8 тонн;

9) Увеличим бронезащиту крыш башен до 50 мм, или на 2/3 - +2,76 тонн;

10) Добавим кожухи КО, которые ИМХО просто необходимы на любом корабле, толщиной 30 мм, 4 шт - +115 тонн;

11) Еще стоить добавить броневые колосники, которых так не хватало на реальном «Баяне», что в сумме даст примерно +10 тонн (хотя я четко не представляю себе их конструкцию, потому исхожу из расчета 2,5 тонны на одну трубу);

12) Также стоит увеличить толщину всех палуб (сюда входят и крыши казематов), которая в реальности была тонковата - всего 30 мм (правда, тут тоже срабатывает дважды +10 мм мягкой судостроительной стали под твердой). Увеличиваем до «броненосного стандарта» в 50 мм, или на 2/3 - +228,7 тонн;

13) Устанавливаем 4 дополнительных 152-мм пушки в палубных установках. Каждая такая со всеми приблудами (погреба, подача, сама установка с подкреплениями) весит 38,4 тонны (спасибо Виноградову и Федечкину), вместе +153,6 тонн.

ИТОГ:

Водоизмещение нормальное выросло с 7805 до 8011 тонн (округлим до 8015, так красивее, а я люблю красивые цифры);

Осадка вырастет примерно на 12 см (в определении роста осадки опять же спасибо Виноградову и Федечкину за их шикарную монографию по «Баяну»);

При мощности 21500 л.с. и адмиралтейском К=213 максимальная скорость хода без форсирования будет равняться 22,53 узла, а с учетом увеличившейся осадки будет составлять где-то 22,45-22,5 узлов;

Собственно, на этом и все. Я получил именно то, чего так хотел - быстроходный броненосный крейсер с мощным вооружением, не уязвимый 6000-тонник с высокими небронированными бортами, и не медленный «асамоид», вся суть которого в желании получить аналог броненосца по уменьшенной цене.

Небольшая правка

Коллега Гончаров Артем указал на критический недостаток бронезащиты - тонкий бронепояс в оконечностях и тот факт, что бронепалуба примыкает к верхнему краю пояса, а не к нижнему (как почему-то думал я). Следовательно:

Убираем утолщение палубы - -228,7 тонн;

Утолщаем то, что я изначально хотел утолщить (хапнув вместе с палубами) - крыши казематов и крышу боевой рубки до 50 мм. Без понятия, какова будет площадь такой бронезащиты, потому вес прикидываю примерно - +50 тонн;

Отменяем урезание главного пояса - +107,5 тонн.

Итого для маневра у нас остается еще 70,5 тонн. Много это или мало? Достаточно. Главный пояс реального «Баяна» толщиной 100-200 мм, длиной 115 м и высотой 1,8 метров весит 430 тонн. Если заменить его на равноутолщенный пояс толщиной 150 мм, то это обойдется по весу в 495,9 тонн. У нас еще и экономия веса получается в 4,6 тонны! Отлично. Значит, главный пояс у нас отныне 150-мм. Водоизмещение можно посчитать не изменившимся.

Тактико-технические характеристики

«Олег» в окраске Тихоокеанской эскадры Балтийского флота амирала Скрыдлова

Водоизмещение: 8090 тонн

Размерения: 136,5х17,5х6,82 м

Механизмы: 2 вала, 2 ПМ ВТР, 20 котлов Нормана, 21500 л.с. = 22 узла

Запас топлива: 750/1200 тонн

Дальность: 3900 миль (10 узлов)

Броня (крупп): главный пояс 150 мм, верхний пояс 75 мм (55+10+10), траверзы 75-150 мм, казематы 75 мм (55+10+10), палуба 50 мм (30+10+10), башни 150 мм, крыши башен 50 мм, барбеты 150 мм, рубка 160 мм

Вооружение: 2 203/45-мм, 12 152/45-мм, 12 75/50-мм, 4 57/50-мм орудий, 2 381-мм торпедных аппарата

Экипаж: 25/570 человек

Универсальный крейсер?

Что же мы получили в результате? Как по мне, такой корабль является прообразом будущих поясных легких крейсеров с турбинной ЭУ, и с поправкой на паровую машину (которая дает больше оговорок при развитии больших скоростей) такой крейсер может делать следующее:

Топить бронепалубные крейсера противника, которые медленнее его или не обладают превосходством в скорости - а это почти все японские крейсера;

Выполнять функции лидера флотилий эсминцев, связывая вражеские корабли боем;

Уходить в дальнюю разведку - при наличии бронепояса у такого разведчика больше шансов вернуться;

Сражаться в составе линейных эскадр, хотя в таком случае наш облегченный броненосный крейсер становится очень уязвимым для вражеской артиллерии;

Отправляться в крейсерство против вражеского судоходства - в таком случае никакие контррейдерские меры не страшны, ведь от любого тяжелого арт. корабля можно будет легко уйти, а быстроходные корабли противника будут слабее вооружены и бронирование крейсера обеспечит от их снарядов надежную защиту;

Совершать набеговые диверсионные операции. К примеру, пока японский флот стоит у островов Элиот на якоре, «контря» броненосцы, 3 «Баяна» совершают набег на Нагасаки, топят все, что могут японцы им противопоставить (старые корыта типа «Фусо»), и смываются, успев изрядно нагадить японцам;

В общем, как по мне, такие крейсера хоть немногочисленны и дороги, но исключительно эффективны при их грамотном использовании. Так что к моменту начала РЯВ это, пожалуй, единственные крейсера I ранга, которые я могу реально признать - не 21-узловой «Баян» и не 6000-тонные бронепалубники, а такой вот 8000-тонный скороход-пакостник.

Заодно по просьбе коллеги Alex-cat выкладываю сравнение ТТХ реального и моего «Баянов».

Малые броненосные крейсера 1-го ранга, проект разработан во Франции. Несмотря на уменьшение

водоизмещения и габаритов, по своей броневой защите они превосходили «Россию», а по мощи бортового залпа уступали не так уж много (2-203-мм, 4-152-мм против 2-203-мм и 7-152-мм).

Толщина главного пояса (крупповская цементированная броня, на «Баяне I» - гарвеевская никелевая) составляла 203 мм в центре и 102 мм в оконечностях, верхнего, доходящего до главной палубы на протяжении МО и КО - 63 мм. Главный пояс шел от форштевня до кормовой 203-мм башни, упираясь в 178-203-мм траверзы. Его верхняя кромка находилась на уровне 60 см выше ватерлинии, нижняя - в 1,2 метра ниже ее уровня. Казематы 152-мм орудий и батарея из восьми 75-мм пушек защищались 63-мм броней. Площадь забронированного борта составляла 30%, что стало большим шагом вперед по сравнению с предыдущими русскими кораблями этого класса, но все же уступало бронированию японских крейсеров.

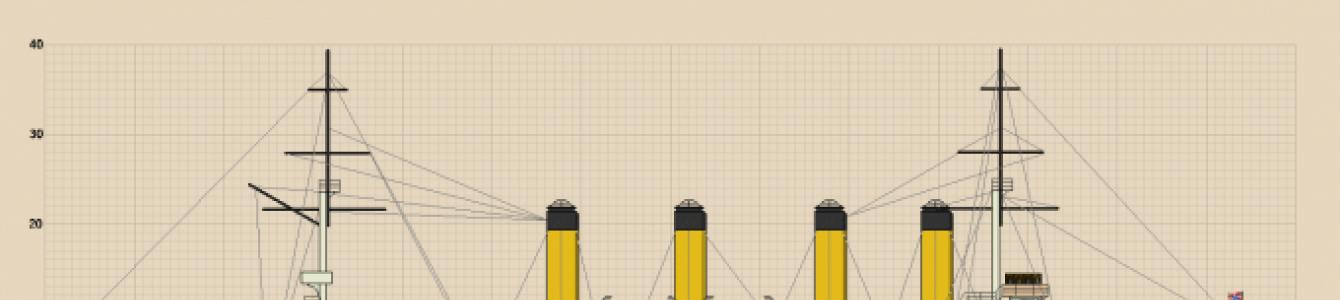

Силуэт характеризовался четырьмя высокими и относительно узкими дымовыми трубами, между которыми была установлена единственная мачта; впоследствии ее демонтировали и заменили двумя - перед трубами и за ними.

203-мм орудия размещались в разнесенных в оконечности башни, 152-мм - в казематных установках. В районе миделя располагалась бронированная цитадель с 75-мм и малокалиберными пушками. Расположение орудий ГК отличалось оригинальностью: для обеспечения ведения огня по траверзам в бортах пришлось делать специальные вырезы. Но, несмотря на все ухищрения, короткий полубак не обеспечивал должной мореходности.

Вначале был построен только «Баян», но огромные потери русского флота в войне с Японией заставили вернуться к строительству его аналогов в 1905 (кредиты для экстренной постройки новых кораблей в возмещение боевых потерь Морское ведомство выделило еще в середине 1904).

В итоге были заказаны крейсера «Баян-второй», «Паллада-вторая», «Адмирал Макаров» и «Рюрик-второй». «Адмирал Макаров» строился во Франции, остальные два - в Петербурге. От своего прародителя они отличались мало: например, 381-мм торпедные аппараты заменили на 457-мм, была изменена толщина некоторых элементов бронирования. Однако, если первый «Баян» в 1900 году был весьма неплохим кораблем, то его «систершипы» десять лет спустя уже выглядели весьма слабо в плане артиллерийского вооружения.

Все четыре единицы серии состояли в Балтийском флоте.

Первый «Баян» был потоплен на внутреннем рейде Порт-Артура (в Восточном бассейне) снарядами японских осадных мортир. После захвата горы Высокая японские корректировщики ясно наблюдали панораму рейда со стоящими на нем русскими кораблями.

Расстрел крейсера начался утром 25.11/8.12.1904 и продолжался до 17 часов, причем из 320 выпущенных снарядов калибров 280 мм и 152 мм, в крейсер попали 9-10. Пожары в жилой палубе заставили экипаж затопить оба 203-мм и все носовые погреба, крейсер сел носом на грунт, внутрь начала поступать вода. До 11 утра следующего дня в «Баян» попали еще девять 280-мм снарядов, он накренился на левый борт и сел на грунт. Были затоплены все помещения жилой палубы. Потерь в экипаже не было, поскольку все офицеры и матросы сошли на берег до начала обстрела.

Корабль, сидевший на грунте возле самого берега у Золотой горы, был захвачен японцами уже 2 января 1905, но поднят только через год. В 1906-1908 проходил ремонт и переоборудование в Майдзуру, после чего вступил в строй под наименованием «Aso». По некоторым данным, корабль лишился одной из паровых машин, а мощность его механизмов упала до 16500 л.с.

Вооружение включало 2-203-мм, 8-152-мм и 16 - 76-мм орудий, но в 1913 башни с 8-дм орудиями японцы заменили двумя 152-мм L/50 пушками Армстронга в палубных щитовых установках (остальные 152-мм пушки были прежними русскими орудиями). На крейсере установили два пулемета, торпедные аппараты сняли, водоизмещение составило 7800 тонн.

«Aso» оказался трофейным долгожителем в императорском флоте - он числился в боевом составе до 1930. С 1920 его превратили в минный заградитель (принимал до 420 мин). Корабль стал первым японским заградителем с ярко выраженными боевыми качествами - прообразом крейсеров-заградителей тридцатых голов.

В апреле 1930 «Aso» был списан, переоборудован в блокшив и переименован в «Haikun № 4». Позже служил плавучей мишенью и отправился на дно во время учебных стрельб от 200-мм снарядов тяжелого крейсера «Myoko» 8.08.1932.

28.09.1914 «Паллада» и крейсер «Баян» в устье Финского залива были замечены немецкой подводной лодкой U-26. В 11.10, когда головная «Паллада» находилась на дистанции 500 метров, лодка выпустила торпеду. Взрыв вызвал детонацию боеприпасов, после чего крейсер практически мгновенно затонул со всем экипажем (597 человек).

«Адмирал Макаров» и второй «Баян» позже довооружили двумя 75-мм и двумя 47-мм зенитными пушками; корабли могли принимать до 150 мин. В мае 1918 их сдали к порту (просто бросили ржаветь), а летом 1922 продали на слом в Германию.

Проектом “Баяна” русский флот совершал явно назревший к концу XIX в. переход от сооружения одиночных океанских рейдеров к крейсеру для тесного взаимодействия с эскадрой линейных кораблей. Это был верный шаг в правильном направлении, и можно было только радоваться удачно совершившемуся переходу флота на новый, более высокий, отвечающий требованиям времени уровень крейсеростроения. Но все оказалось не так просто и оптимистично. Среди построенных перед войной крейсеров “Баян” оказался один, и выбор его характеристик, как вскоре выяснилось, был не самым оптимальным.

Прим. OCR: Имеются текстовые фрагменты в старой орфографии.

4. “Переодетый” “Патуа”

4. “Переодетый” “Патуа”

Задание на проектирование нового крейсера более месяца, однако, не покидало Петербург. Были ли тому причиной ожидание августейшего решения генерал-адмирала, внутренние трения между МТК, ГМШ или, может быть, переговоры с французской фирмой, но за время с 7 мая по 11 июня 1897 г. проектное задание успело приобрести весьма весомые добавления. Мотивы и инициаторы этих изменений в документах не выяснены, странным был и какой-то косвенный - словно все хотели уклониться от прямой причастности к заказу - способ передачи фирме измененного проектного задания. Оно было отправлено при письме “За начальника ГМШ” вице-адмирала Я.А. Гильтебрандта (1842–1915) на имя командира крейсера “Светлана”. Этим письмом от 11 июня 1897 г. A.M. Абазе секретно препровождались копии журнала МТК от 29 апреля 1897 г. № 58 и журнала совещания под председательством “Управляющего Морским министерством по вопросу о заказе нового крейсера для Балтийского флота”.

В письме ГМШ говорилось, что эти два документа были доложены генерал-адмиралу, и он подтвердил ограничение водоизмещения крейсера 6700 тоннами. Повышения этого ограничения свыше 7000 т не допускалось. “В развитие постановления совещания по вопросу о заказе нового крейсера” штаб по приказанию Управляющего добавлял: 1) При необходимости перейти предел 6700 т фирма-проектант об увеличении водоизмещения до 7000 т должна была испросить разрешение Управляющего. 2) ”Ввиду особой важности сохранить за новым крейсером намеченный район плавания 10-уз скоростью министерство соглашалось принять на корабль добавочный запас угля с перегрузкой до 50 % от нормального запаса. 3) Напоминалось о необходимости обеспечить “общее хорошее бронирование борта для лучшей защиты от артиллерии”. Оно, как это уже на совещании указывал Главный инспектор кораблестроения, должно было над ватерлинией иметь высоту не менее 16 % ширины корпуса, то есть до палубы первой над карапасной или верхней. 4) “Чтобы при вмещении в крейсер всех наименованных в журнале совещания боевых элементов” фирма-проектант стремилась "поместить 8-дм орудия в закрытых башнях, подобно тому, как это сделано в проекте заводов Форж и Шантье, разработанных применительно к крейсеру “Патуа” и по водоизмещению не превышающих 6000 т. 5) Число погонных орудий требовалось довести до пяти.

Эти дополнения заставляют предполагать, во-первых, наличие каких-то дополнительных проектов (или переговорах о них) не упоминавшихся в документах, а во-вторых, несомненно, подсказанную фирмой замену на конструктивно и технологически более близкий фирме крейсер “Патуа”. Эти дополнения, которые, как сказали бы сегодня, были правильным шагом в верном направлении, но все же не составляли того принципиального изменения, которые привели бы к типу полноценных башенных крейсеров. Данью французской моде были одноорудийные башни, давно не применяемые в русском флоте. Явственно ощущается мучительная борьба в сознании специалистов Морского министерства между остававшейся в силе концепцией крейсерской войны и все более внятно понимаемыми задачами эскадренного сражения. И первая, как видно, несмотря на уменьшение водоизмещения (мастодонты классов “Рюрик” и “Пересвет” казались уже отходившими в сторону), все еще преобладала. И французы в правильном понимании назначения крейсера помочь не могли.

Весь последующий ход рассмотрения и корректировки проекта стал погружением в привычные повторявшиеся для каждого нового корабля болото и паутину бесконечных пересмотров малосущественных конструктивных решений и отступлений от ранее предъявленных требований. Эта бесконечная “пенелопина работа”, как выразился в свое время И.Ф. Лихачев, составляла главное содержание и цель существования МТК, прямо-таки купавшегося в перекройках проектов. Куда как проще, надежнее и дешевле было бы избрать какой- либо из имевшихся на мировом рынке западных образцов (как происходит ныне в заказе автомобилей, самолетов, видео- и оргтехнике) и дать на него заказ с учетом лишь очень несущественных замечаний и усовершенствований.

Собственные же проекты, обоснованные действительной государственной необходимостью, давно следовало упорядочить системой глубоко продуманных базовых эталонов, отвечающих принятой кораблестроительной программе. Так за проектом типа “Паллада” 1895 г. последовал яхтенный образец заказанной в том же году, ни на что не похожей “Светланы”, а теперь, снова на основе случайных воззрений адмиралов, заказывали и опять единичный образец крейсера с броневым поясом. А впереди предстояла неистовая вакханалия нового творческого восторга - заказ (вот была воистину работа государственной важности!) эскадренных броненосцев по шести существенно отличавшимся проектам.

Менее всего задумывался о проблемах судостроения “его превосходительство” Павел Петрович Тыртов. Этот заурядный чиновник в адмиральском мундире сумел особенно много наследить на всех высших должностях - в 1885–1891 гг. - помощником начальника ГМШ, в 1891–1893 гг. - начальником эскадры Тихого океана, в 1893–1896 гг. - начальником ГУКиС, в 1896–1903 гг. - Управляющим Морским министерством. Больше, чем кто- либо другой, он мог помочь флоту выбрать оптимальные типы перспективных кораблей в преддверии войны с Японией и не позволить флоту оказаться в том позорном состоянии полной неготовности к войне, в каком его застало японское нападение 27 января 1904 г. Но все эти предшествующие войне двадцатилетия он, как самый успешный агент вражеского влияния, неустанно душил все проявления инициативы и творчества.

“Его превосходительство” оказался не в силах добиться от МТК ни сжатых сроков и делового, а не мелочно-въедливого рассмотрения проектов, пи даже совсем, казалось бы, не требовавшего расходов директивного установления в проектах запаса водоизмещения. На нем, вплоть до 5 % нормы, не раз настаивали на совещаниях особо дальновидные адмиралы. Этой характеристики не оказалось, однако, в таблицах, прилагаемым к проектам крейсеров при их рассмотрении журналом МТК по кораблестроению от 12 декабря 1897 г. № 137. В этот день обсуждению (на 12 страницах журнала, подвергались три проекта, которые в октябре-ноябре 1897 г. поступали из Франции.

Два проекта (7550 т и 7800 т) Гаврского и Тулонского отделений Средиземноморской фирмы и один (6741 т) Луарского общества сопоставляли с проектом типа “Дианы” (6682 т). Более реально оправданным признали проект Тулонского общества, в котором (в скобках сведения по типу “Диана”) составляющие нагрузки (в процентах от водоизмещения) распределялись следующим образом: корпус с принадлежностями и вспомогательными механизмами 39,93 (39,0), бронирование 18,97 (11,76), артиллерия 7,28 (5,65), минное вооружение и сетевое заграждение 0,51 (1,86), механизмы 17,82 (23,84), топливо 9,61 (11,97), остальные грузы: команда, провизия и вода, рангоут, якоря и цепи, снабжение, шлюпки, непредвиденные грузы и прочие 5,88 (5,92).

С неслыханной детализацией - в обширной на редкость таблице (по 50 характеристикам) были представлены сведения по механизмам проектов - трех средиземноморского общества (два Гаврского отделения, один Тулонского) и одного Луарского общества. В них значились размеры цилиндров и ход поршня, диаметры и шаг гребных винтов, число элементов в котлах и “экономайзеров”, число оборотов и скорость поршня, длина элементов и диаметр трубок в котлах, площадь колосниковой решетки и число индикаторных сил на 1 квадратный фут площади и т. д. Не было только критериев, по которым можно было сопоставлять и оценивать все эти характеристики, а с ними - и сами проекты. Удельные веса механизмов и удельные расходы топлива отличались в проектах несущественно, и предпочтение одного перед другим было совсем не очевидно. В полной мере этот выбор едва ли возможно обосновать и сегодня.

На решение в пользу Тулонского проекта повлияли, по-видимому, наибольший запас топлива - 1000 т (хотя это и было меньше 9,61 % приходившихся в таблице “весовых данных”) и готовность фирмы проводить испытания на контрактную 21-уз скорость при нормальном водоизмещении, наибольшим предусматривалось в этом проекте число котлов Бельвиля (26 вместо 24 в других проектах, и экономайзеров, хотя наибольшую нагревательную поверхность обещал 2-й вариант Гаврского общества с применением котлов Нормана-Сигоди. Оба Гаврских проекта рассчитывали достичь контрактной скорости лишь при уменьшенном (было такое тогда обыкновение среди фирм) “водоизмещении на пробе” (7550 т вместо 8995 и 6950 т вместо 7760 т нормального водоизмещения). В достижимость же такой скорости при нормальном водоизмещении 6742 т, как это рассчитывало Луарское общество (оно и запас угля предлагало лишь 800 т, может быть, из-за сравнения с типом 6731-тонной “Паллады”), просто не поверили. Темное это дело - тогдашняя (как впрочем и сегодняшняя) контрактная практика, где многое в мотивах решений оставалось скрыто от глаз постороннего.

(Боковой вид с указанием бронирования и вид сверху с указанием секторов обстрела орудий)

По этим или иным соображениям, но в итоге горячих дебатов, запечатленных для истории на 15 страницах текста и еще 4 страницах таблиц (новый показательный образец тогдашних методов принятия проектных решений), выбор склонился в пользу Тулонского проекта. Уже на следующий день на журнале № 132 появилась резолюция.

”…Его Высочество журнал одобрил, носовой подводный аппарат Его Высочество признает излишним. Войти в ближайшее сношение с Тулонским обществом для рассмотрения замечаний МТК и заключение контракта по представлении подробных спецификаций”. МТК тем временем с достойным изумления упрямством продолжал цепляться за высочайшее предписание ограничения водоизмещения 7000 т. Знать не желая о “законах развития морской силы” (статью под таким названием в мае 1898 г. опубликовал лейтенант Н.Н. Хладовский), подтверждавший объективную непреложность роста водоизмещения кораблей по мере их совершенствования от типа к типу и вовсе не оглядываясь ни на какие там ”О"Хиггинсы“, “Асамы” и 8000-тонные проекты все пытались “обжать” проект Тулонского крейсера по всем доступным произволу характеристикам.

Уменьшением ширины корпуса на 1,37 фут (отношение длины к ширине составляло 8), мощности механизмов с 16500 л.с. до 13485 л.с. (экономия 245 т) и запасов угля на 140 т, тотальным уменьшением толщины брони пояса ватерлинии (на 1 дм), башен и казематов, сокращением протяженности казематов и пояса по ватерлинии и т. д. героически “наскребли” 812 т крохоборской экономии.

В то же время не отступались от намерений в порядке уточнения проектных заданий нагрузить корабль дополнительными, почему-то забытыми ранее требованиями и усовершенствованиями. Они, впрочем, в известной мере диктовались активизацией творчества в МТК, произошедшей с принятием в декабре 1897 г. грандиозной программы судостроения “для нужд Дальнего Востока” и разработкой заданий на проектирование предусмотренных в ней проектов новых кораблей.

Неудивительно, что в числе первых претендентов на заказы оказался тот же самый завод в Ла Сейн, директор которого А. Лагань, вслед за Ч. Крампом из США, а, может быть, и ранее (тайны закулисья под шпицем и доныне остаются нераскрытыми) не раз, надо думать, побывал в Петербурге. Здесь в обход какого-либо международного конкурса он и получил заказ на постройку перевернувшего всю программу знаменитого “Цесаревича”. Этот проект фирма предложила министерству 26 мая 1898 г. 2 июня он поразительно немногословным, без всяких следов трений, журналом МТК № 62 был одобрен, а уже 8 июля 1898 г. состоялось подписание контракта.

Попутно решались дела и по проекту крейсера. Руководствуясь интересами скорейшего (в опережении конкурентов) получения заказа на постройку броненосца, фирма с редкой уступчивостью соглашалась с подавляющим большинством предъявляемых ей дополнительных требований. Так произошло при обсуждении чертежей, спецификаций и проекта контракта на постройку крейсера водоизмещением 7800 т. Из журнала № 54 от 16 мая 1898 г. и последующей записи, которую 22 мая по- французски директор фирмы Ла Сейн А. Лагань, находясь в Петербурге, представил в МТК, следовало, что изменения проекта требует увеличение нагрузки на 227,15 т. Фирма, при всей своей уступчивости, была согласна учесть в проекте конструктивные изменения, выражающиеся только в 170,08 т добавочной нагрузки. Она, правда, не учитывала еще, видимо, не вошедшую в практику (как это начали делать вскоре немецкие заводы) оценку соответствующего уменьшения метацентрической высоты.

Окончательный итог всем уточнениям подвели журналом МТК № 58 от 26 мая 1898 г. и резолюцией “Его превосходительства Павла Петровича”.

В журнале говорилось, что, рассмотрев написанную по-французски записку от 22 мая директора фирмы Форж и Шантье в ответ на постановления журнала № 54, МТК признает справедливость высказанных в ней возражений. Действительно, все предъявленные фирме дополнительные требования нельзя учесть “без значительного более или менее увеличения водоизмещения крейсера в 7800 т или уничтожения деревянной обшивки”. В этом случае, признавал МТК, все его требования могут быть исполнены “при назначенном водоизмещении крейсера в 7800 т”.

Не решившись обратить внимание начальства на более подходящий для противостояния с японским флотом тип крейсеров (уже был спущен на воду в 1989 г. “Асама”) на уже принятое для крейсеров новой программы исключение деревянной с медью обшивки, собравшиеся в лице двух присутствующих - председателя заседания - Главного инспектора судостроения Н.Е. Кутейникова и старшего судостроителя Н.Е. Титова при последующем одобрении председателя МТК вицеадмирала И.М. Дикова решение предоставляли на благоусмотрение Управляющего. И “его превосходительство” своим невероятно ужасным почерком (и всегда почему-то тупым карандашом), вынуждавшим почти ко всем его резолюциям прилагать выполненную писарем расшифровку, нацарапал: ”Предлагаемый крейсер строить без деревянной обшивки, чтобы не выходить из предела заданного водоизмещения. П. Тыртов 27/V 98”.

Судьба проекта была теперь решена уже безвозвратно.

3 июня 1898 г. из МТК напоминали в ГУКиС о согласии со многими доводами завода, но о кожухах дымовых труб повторялось прежнее требование: довести их по высоте до верхних кромок. По образцу, принятому в русском флоте, требовалось выполнить и боевую рубку. Ввиду отмены деревянной с медью обшивки корпуса в чертеже ранее утвержденного конструктивного мидель-шпангоута одобрялись внесенные фирмой изменения: увеличение высоты среднего внутреннего вертикального киля и флоров, устройство боковых килей, соединение листов стальной наружной обшивки вгладь на внутренних пазовых планках и с деревянной подкладкой под бортовую броню. Требовалось также предусмотреть не менее, чем 6-дм высоту ребер стоек за броней и найти место “для перевязочного пункта и помещения для раненых”, как это журналом МТК от 2 июня 1898 г. № 59 было предусмотрено для всех новостроящихся кораблей.

10 июня 1898 г. из ГУКиС в МТК сообщалось о готовности окончательного варианта контракта, а 26 июня из МТК в ГУКиС передали ведомость тех изменений, которые директор фирмы Лагань собственноручно внес в контракт в соответствии с предъявленными ему требованиями.

В соответствии с контрактом, подписанным 8 июля 1898 г. А. Лаганем и Начальником ГУКиС вице-адмиралом В.П. Верховским, крейсер должен был иметь длину между перпендикулярами 135,0 м, ширину на миделе по грузовой ватерлинии 17,5 м, глубину интрюма (высоту корпуса) от киля до прямой бимсов верхней палубы - 11,6 м, углубление при полной осадке 6,7 м. Дифферент отсутствовал. При полной нагрузке, не считая запаса 160 т пресной воды в двойном дне для питания котлов, водоизмещение должно было составлять 7 802 625 кг. (Время А.Н. Крылова, который, став председателем МТК, начал беспощадно бороться с подобной точностью в тысячах тонн, еще не наступило).

В его составе, перейдя уже на килограммы, к поставке фирмы относились 4 838 000 кг на “корпус с полным внутренним устройством и принадлежностью”, вместе с броней 1 390 900 кг на “паровой двигатель и воду в котлах” и еще 162 125 кг на разные предметы нагрузки и обеспечение установки артиллерийского (125 500 кг) и минного (4000 кг) вооружения не входили в состав поставки. Остальные грузы в 1 412 599 кг, включая 30 000 кг “разное”, 432 500 кг - “артиллерию”, 40 000 кг на “мины”, 70 000 кг на экипаж и 750 000 кг на уголь - в поставку не входили, то есть доставлялись заказчиком.

”Сила машин на 24-часовом испытании” должна была составлять 16 000 лс, скорость 21 уз. Корпус фирма обязывалась построить на своей верфи в Ла Сейн, машины в механических мастерских фирмы в Марселе (что, как оказалось, не вполне соответствовало действительности), котлы - в мастерских фирмы Делон-Бельвиль и К° в Сан- Дени около Парижа.

Обстоятельно оговаривались (сообразно степени отклонений от контрактных скорости и углубления) штрафные санкции. Допускалось увеличение до 7,16 м, но при условии, чтобы при нормальной нагрузке высота брони пояса на миделе была не менее 0,6 м. Ширина корпуса могла быть увеличена, но чтобы метацентрическая высота оставалась в пределах от 1,069 м до 1,333 м.

Срок постройки “в готовности для испытаний в открытом море” фирма выговорила 36-месячный со дня заключения контракта. Такая продолжительность могла быть связана с соответствующей уступкой в стоимости заказа, составлявшей всегда предмет особенно упорного торга. Сверх 36 месяцев фирма получала также весьма щедрый 4-месячный срок для проведения испытаний и приемки.

Стоимость заказа - 16 500 000 франков выплачивалась сообразно оговоренным 15 степеням готовности работ. Гарантия назначалась 12-месячная со дня приемки.

К контракту прилагался обстоятельный - из 103 пунктов - перечень одобренных Управляющим изменений и дополнений к проекту, предусмотренных журналами № 54 и 58 по кораблестроению. Пунктом первым вместе с отменой наружных деревянной (из тиковых брусьев - P.M.) и медной обшивок соответственно литыми стальными заменялись и все предусматривающиеся спецификацией бронзовые штевни, руль и другие примыкавшие к ним детали. Толщина наружной обшивки корпуса увеличивалась на 1,5 мм в одной трети длины и на 1 мм в оконечностях. Пояс брони требовалось установить на 100 мм тиковой подкладке. Оговаривалась подача в ванные, кроме соленой, также и пресной воды. Длина коек оговаривалась не менее, чем 2 м., телефоны из боевой рубки допускались только системы Колбасьева. Их тогда считали превосходящими западные образцы. Скорость подачи зарядов (один снаряд и два полузаряда) к 8-дм орудиям оговаривалась не менее 10–15 сек. Размеры боевой рубки увеличивались при сохранении прежней толщины брони. “Под защитой брони” (п. 102) должен был находиться и перевязочный пункт.

В одиннадцати отдельных спецификациях приводились все те же цифровые характеристики, удельные показатели всех систем корабля с размерами деталей, которые фирма обязывалась воплотить в своем проекте и которые исчерпывающе раскрывали его содержание.

В первой указывались главные элементы корабля, свод весовой нагрузки и требования к качеству материалов. Вторая - самая детализированная - характеризовала размеры корпуса и всех его главнейших деталей, третья - бронирование, в остальных описывались внутренние устройства помещений, рангоут, дельные вещи (в них включали трубопроводы всех систем и паропроводы двери, иллюминаторы, якорное, леерное и тентовое устройства), снабжение, электрические установки, вооружение, артиллерийское и минное, энергетическая установка.

Наружная обшивка корпуса имела толщину 10 мм, а под броней усиливалась вторым слоем такой же толщины, поперечный набор (шпангоуты, бимсы) ставился через 900 мм. Толщина флоров 8 мм. Корпус подразделялся на отсеки из водонепроницаемых переборок. Площадь погруженной части миделя готовившегося к постройке крейсера составляла 95,01 кв. м, площадь грузовой ватерлинии 1615,82 кв. м, водоизмещение на 1 см осадки - 16,572 т.

О высокой остроте обводов корпуса свидетельствовал коэффициент общей полноты - 0,501, который оказался даже меньше, чем у позднее заказанного более быстроходного крейсера “Варяг”, чей коэффициент составлял 0,53. Сильные заострения обводов и большая загруженность должны были помочь фирме достичь высокой по тем временам 21 уз скорости. Уверенно гарантировалась и остойчивость корабля.

В состоянии проектной нагрузки (водоизмещение 7802,626). Метацентрическая высота по расчету составляла 1,069 м, с приемом дополнительных 270 т угля и 165 т пресной воды - 1,134 м, при израсходовании запасов от состояния нормальной нагрузки (водоизмещение 6818,125 т) - 0,854 м.

Защита корабля выполнялась в виде коробки или броневого ящика (предложено корабельным инженером Э. Бертеном), продольные стенки которого составляли трапециевидного сечения 200/100 мм плиты бортового пояса по ватерлинии (в носу они сходились на форштевне, в корме имелся траверз на 52 шп. у подачной трубы башни такой же, как у пояса толщины), а крышу - состыкованная с верхней кромкой пояса броневая палуба. Ее образовали 30-мм хромоникелевые плиты, положенные на настил палубы из двух слоев листов судостроительной стали толщиной по 10 мм. Применить уже известную конструкцию скоса палубной брони к нижней кромки пояса по ватерлинии, что позволяло привлечь палубу к усилению бортовой защиты, не захотели. Это, как можно понимать, увеличивало вес палубы, осложняло технологию и нарушало идею “броневого ящика”. И МТК на скосах, видимо, не настаивал.

* Подробные сведения по спецификации, ввиду их почти полной идентичности с позднее построенными кораблями этого типа, будут приведены при описании крейсеров “Адмирал Макаров” и “Баян” с указанием на некоторые отступления от первоначального проекта.

(Продольный разрез корпуса и планы палуб с указанием расположения водонепроницаемых отсеков)

Пояс по ватерлинии имел высоту лишь 1,8 м, возвышался над водой на 0,6 м. За кормовым траверзом до баллера руля ниже ватерлинии шла броневая палуба из 30-мм плит, положенных на двухслойный настил общей толщиной 15 мм. На крыше броневого ящика, служившего батарейной палубой, располагались три каземата (броня 80 мм) для 8 6-дм орудий. Эти орудия (по два в концевых казематах, четыре - по углам центрального) должны были вести огонь по траверзам или по оконечностям вдоль срезов борта. Вписанные в обвод борта в плане, они имели заведомо ограниченные углы обстрела и при стрельбе по оконечностям должны были своими конусами газов вызывать постоянные повреждения бортов и палуб срезов.

Для устранения этих повреждений предстояло (это произошло, в частности, на крейсере “Аскольд”) существенно ограничивать углы обстрела. Разбросанные по кораблю, они могли мешать одно стрельбе другого - фактически свободой ведения огня располагали лишь два 8-дм орудия в двух концевых башнях, что, конечно, делало корабль почти безоружным. Французы все-таки сумели “втюхать” России тот же самый, упорно отвергавшийся “цитадельный крейсер” и лишь в качестве слабого утешения предоставить две одноорудийные башни.

Рутина, “экономия” и невнимание в оценке боевых достоинств башен обрекли крейсер на привычную ее цилиндрическую форму. Французы, видимо, не нашли нужным предложить русским (а они сумели, видимо, остаться об этом в неведении) гораздо более современный тип башни (хотя и с одним по французской моде орудием) в виде увеличенного конуса, установленного на высоком круговом барбете. Таким, как это хорошо видно на снимке в справочнике Джена за 1906–1907 гг., с. 162, были башни на втором и, может быть, даже более близком аналоге русского крейсера, строившемся одновременно с ним той же верфью, французском крейсере “Монткальм”.

Все это подтверждало отсутствие у русских заказчиков действительных и всесторонних обдуманных понятий в тактике эскадренного боя, для которого будто бы, как об этом говорят многие литературные источники, предназначался новый крейсер. Для этого, как казалось бы совершенно очевидным, орудия в башнях полагалось размещать попарно и иметь таких башен вдвое больше. Но увлеченность считавшимися в то время особо избранными 6-дм пушками оставалась непререкаемой. Принять вместо них почти что не уступавшие им в скорострельности пушки 8-дм калибра никто в русском флоте не решался. Хуже того, пушки этого калибра, предполагавшие в проектах типа “Паллада” 1895 г., а затем “Варяга” 1898 г., по приказанию генерал-адмирала, “для единообразия” заменили на 6-дм. О переходе же на преимущественное или исключительное вооружение крейсера 8-дм пушками (как это было в проекте ВКАМ и осуществлено В. Куниберти в крейсерах-броненосцах типа “Витторио Эммануэле”) не могло быть и речи. Таков был осязаемый водораздел творческой мысли, с одной стороны “Баян”, с другой - “Витторио Эммануэле”.

Нельзя обойти молчанием и один из характерных образцов французского изыска - словно явившиеся из коробки шоколадных конфет элегантные башни с вертикальными стенками, роскошной открытой амбразурой и сиротливо торчавшей из нее одинокой пушкой. Элегантным - всего лишь 15° - был и угол возвышения этой пушки. Так полагалось по тогдашней “науке”, которая дистанцию стрельбы более 15 каб. (“Правила артиллерийской службы”, 1901 г.) признавала уже дальней, а о стрельбе на расстояния до 64 каб. (что позволяли 8-дм пушки “Баяна”), вообще говорить не приходилось (P.M. Мельников, “Рюрик“ был первым”. Л., 1989. с. 87) и во время войны именно “Баяну” пришлось на себе ощутить неудобства малой дальности его 8-дм пушек.

Горестным продуктом глубокого творческого застоя была и установленная на корабле по настоянию МТК отечественная боевая рубка. Она должна была изготовляться из двух слоев брони, скрепленных между собою без рубашки (толщина рубки - 160 мм, высота 1,6 м). Труба для защиты передачи приказаний и управления рулем (внутренний диаметр 0,65 м) была из кованой стали толщиной 80 мм. Тема боевых рубок - еще один предмет для исследования пытливого историка. Чрезвычайно занимательно было бы проследить, как после глухих блиндажей с узкими смотровыми прорезями (деревянные броненосные фрегаты типа “Севастополь” 1864 г.) в русском флоте сумели перейти к открытым броневым брустверам, поверх которых по-мушкетерски молодецки торчали головы рулевых и командиров. Сверху, правда, играя роль лишь зонтика от дождя, над бруствером возвышалась легкая грибовидная крыша, открывая 300–700 мм визирный просвет над торцом бруствера.

Крайняя легкомысленность этой конструкции вполне отвечала мушкетерско-гусарскому образу мышления, который в конце XIX в. энергично проповедовал один из виднейших авторитетов тогдашней военной науки М.И. Драгомиров (18301905). Участник войны с Японией. Генерального штаба генерал-майор Е.И. Мартынов в своей на редкость откровенной книге ”Из печального опыта русско-японской войны” (С-Пб, 1907, с. 86) говорил, что генерал Драгомиров не переставал “противополагать материю и дух, как две враждебные силы”. Он выступал против принятого в Европе магазинного ружья, считал пулеметы “нелепостью”, а сторонников щитов у орудий презрительно именовал “щитопоклонниками”. И не без его, видимо, влияния утвердилась в русском флоте “блистательная” конструкция боевой рубки.

Данью особенно прочно укоренившейся в описываемое время рутине были и избранные по настоянию МТК котлы Бельвиля. Главный инспектор по механической части генерал-лейтенант Н.Г. Нозиков упорно противился применению котлов новых типов (их терпели только на миноносцах), не без основания опасаясь трудностей в обучении обслуживанию и ремонте. Слабая материальная база механической части флота, малограмотные матросы - все заставляло опасаться новшеств, даже тех, которые были производительнее, удобнее и проще в устройстве и обслуживании. Осознать эти преимущества новейших котлов пришлось чуть позднее, когда вслед за “Баяном” флот сразу пополнился коллекцией одиночных крейсеров каждый со своим типом котлов - от Никлосса на “Варяге” до Торникрофта на “Новике” и Ярроу на “Жемчуге”. Пока же МТК продолжал держаться на прежней позиции и котлы Бельвиля установил не только на “Баяне”, но и на более позднем “Боярине”.

Каждый из 26 котлов (рабочее давление 21 атм) представлял собой агрегат прямоугольной формы с размещенными внутри топочным пространством и многометровым змеевиком из установленных под небольшим (около 3–4°) углом к горизонту рядов прямолинейных водогрейных трубок. Диаметр каждой составлял 115 мм, длина около 2 м. Бесспорным достоинством котлов в пору тогдашней ненадежности техники была их секционная конструкция и разъемное соединение каждой трубки. 14 трубок объединялись в единые секции (“элементы”), которых в котлах насчитывалось от 8 до 10 и на резьбе крепились к соединительным коробкам. При повреждении какой-либо трубки элемент можно было (предварительно выпустив из котла воду) вынуть из котла и установить вместо него запасной. (Д.А. Голов. “Современные паровые котлы военных судов”, С-Пб. 1897, с. 33; он же: “Паровые колы современных военных судов”, С-Пб, с. 25).

Ко времени заказа крейсера во Франции котлы были наиболее употребляемыми в английском, французском и русском флотах, считались наиболее тщательно разработанные и наиболее надежные из всех существующих для больших судов”. Они, конечно, тоже нуждались в совершенствовании, и не исключалось, что их со временем могут вытеснить котлы других систем. Котлы содержали наименьшее среди других количество воды - около 8 % от общей его массы. Это делало их наиболее безопасными от взрыва.

По удобству разборки котлы уступали только котлам Никлосса. Из-за длинного пути циркуляции воды и малой высоты топочного пространства котлы не допускали заметного форсирования. Малое количество воды заставляло особо внимательно следить за их работой, чтобы не сжечь трубки. Очень чувствительные к расходу пара, котлы не допускали резких и заметных перемен хода и создавали риск вскипания воды в трубках и выноса ее в цилиндры машин. Словом, при теоретических достоинствах и кажущейся практичности котлы могли быть надежными только при очень квалифицированном, заботливом и непрерывном уходе. В России такие условия удовлетворялись с трудом, но в МТК, боясь еще больших осложнений при переходе на новые типы котлов, предпочитали придерживаться этой конструкции, впервые появившейся в мире в 1855 и в 1885 г. впервые в русском флоте принятой (в новейшей модификации) при замене огнетрубных котлов на крейсере “Минин”. За ним котлы Бельвиля начали устанавливать на новых броненосцах и крейсерах.

Котлы оказались на удивление долговечны и еще в 30-е годы XX в. применялись на французских пароходах, сохранив и основную конструкцию, усовершенствованную в 1911 г. инженером Балтийского завода В.Я. Домоленко (1864–1941), и то же, что и на “Баяне”, рабочее давление 21 атм.

Традиционной, на уровне среднего рыночного образца тех лет, была и вся энергетическая установка корабля. Проектная мощность двух главных четырехцилиндровых паровых машин тройного расширения с вертикально опрокинутыми цилиндрами составляла 13600 индикаторных л.с. Цилиндры высокого давления имели диаметр 1,1 м, среднего - 1,7 и два низкого - 2,0 м. Цилиндры изготовлялись из чугуна. На отливку из стали, как позднее сделали в Германии для ЦВД крейсера “Богатырь”, фирма не решилась. Амбициозной задачи превышения контрактной скорости перед собой не ставили.

Чугунными были и эксцентрики машины. Такое решение на “Цесаревиче” обернулось несколькими поломками и риском выхода корабля из строя в критический момент. Колонны, поддерживавшие цилиндры, выполнялись из литой стали. Ход поршня составлял 0,93 м, частота вращения гребных винтов 130 об/мин. Полная поверхность колосниковой решетки достигала 127,3 кв. м, полная поверхность нагрева котлов 2760 кв. м, а с учетом экономайзеров - 3985 кв.м. По отношению поверхности нагрева к площади колосниковой решетки - 31,3 - корабль несколько превосходил такую характеристику - 29, какую имел имевший более (размеры цилиндров 0,864; 1,42 и два по 1,6 м) 11 000-тонный, 21 уз английский крейсер “Андромеда” постройки 1894 года.

В рулевом устройстве предусматривалось три взаимозаменяемых привода, но сама конструкция - посредством передвигающихся (от тяги штуртросов) с борта на борт тележек (они и поворачивали румпель) была, увы, вовсе не последним криком моды. В мире уже существовал достаточно испытанный и не в пример более надежный винтовой привод Дэвиса.

Далекой от первоначальных замыслов получилась и дальность плавания. Нормальный запас топлива пришлось ограничить 750 т, а полный можно было довести до 1020 т. Соответственно 10-уз ходом крейсер, по расчетам автора (согласно методике В.И. Афанасьева, приведенной в справочнике ВКАМ за 1899), с запасом 1020–1950 т мог пройти соответственно 3800–3900 миль. В реальности, учитывая множество неблагоприятных факторов (плохое качество угля, неэкономичная работа машин, нарушение режима отопления котлов и т. д.) дальность плавания может оказаться существенно ниже, что и учитывалось ставшими к концу XIX в. более взвешенными оценками МТК. По его расчетам, сделанным в 1899 г., дальность плавания “Баяна” 10-уз скоростью с наибольшим запасом 1020 т (эта величина стабильно повторялась во всех справочниках и проектных документах) должна была составлять 2460 миль. По более поздним (1903–1904 гг.) сведениями МТК, “Баян” на одну милю при 10-уз скорости расходовал 0,31 т, что при запасе 1020 т должно было позволить пройти 3400 миль.

Материал из Википедии - свободной энциклопедии

| «Баян» | |

|---|---|

Крейсер «Баян» | |

| Служба: | Россия Россия |

| Класс и тип судна | Броненосный крейсер |

| Порт приписки | Порт-Артур |

| Изготовитель | Forges et chantiers de la Méditerranée |

| Спущен на воду | 20 мая 1900 года |

| Введён в эксплуатацию | 1903 год |

| Статус | Потоплен 26 ноября 1904 года в Порт-Артуре |

| Служба: | Япония Япония |

| Название | «Асо» (яп. 阿蘇 ) |

| Введён в эксплуатацию | 22 августа 1905 года |

| Выведен из состава флота | 1930 год |

| Статус | Потоплен в качестве мишени 8 августа 1932 года |

| Основные характеристики | |

| Водоизмещение | 7326 т |

| Длина | 137,0 м |

| Ширина | 17,5 м |

| Осадка | 6,5 м |

| Бронирование | Гарвеевская броня броневой пояс - 60…203 мм, броневая палуба - 51 мм, боевая рубка - 160 мм, казематы - 60 мм, башни - 152 мм |

| Двигатели | 1903-1904

- 2 вертикальные машины тройного расширения, 26 котлов Бельвиля 1908-1913 - котлы Миябара |

| Мощность | 16 500 л. с. |

| Движитель | 2 винта |

| Скорость хода | 20,9 узла |

| Дальность плавания | 3400 морских миль ходом 10 узлов |

| Экипаж | 23 офицера, 550 матросов |

| Вооружение | |

| Артиллерия | 1903-1904

2 × 203-мм/45 , 8 × 152/45, 20 × 75/50 мм, 8 × 47 мм, 2 × 37 мм, 4 пулемёта, 2 десантные пушки Барановского 1908-1913 2 × 203-мм, 8 × 152-мм, 16 × 76-мм (все орудия фирмы «Виккерс ») |

К 26 мая 1900 завершили испытания подводной части обшивки на водонепроницаемость. 30 мая крейсер был спущен на воду - с опозданием на пять месяцев. Из-за ожидания новых деталей взамен бракованных застопорилась сборка левой машины. Завод Сен-Шамон затягивал с заменой бракованных броневых плит.

В процессе строительства по предложению А. Р. Родионова с фок-мачты убрали боевой марс с двумя 47-мм пушками, изменили рангоут и расположение прожекторов, установили сирену, электрический привод золотника рулевой машины заменили гидравлическим.

В 1902 году командиром крейсера был назначен капитан 1-го ранга Р. Н. Вирен . В том же году для измерения вибрации, выявленной при первом заводском испытании, на крейсер прибыл подполковник по Адмиралтейству А. Н. Крылов .

В выходах из гавани навстречу японской эскадре «Баян» выполнял роль флагмана отряда крейсеров. Однако его боевые возможности уменьшала ограниченная дальнобойность 8" орудий. В перестрелках с японскими крейсерами на предельной дальности снаряды крейсера не долетали до противника.

В начале августа на команду «Баяна» возложили обязанность обслуживать 4x6", 3x120-мм, 12x75-мм, 9x47-мм, 12x37-мм пушек и 5 прожекторов на сухопутном фронте и 9 фугасов форта № III, для чего с корабля на берег было списано 223 человека (батареями на сухопутном фронте командовали мичманы Юрий Лонткевич, Александр Бошняк, Анатолий Романов). Ещё более 200 человек было послано 7 августа в резерв сухопутных войск крепости под командованием лейтенанта В. И. Руднева 3-го и мичмана П. М. Соймонова 2-го (в героической обороне г. Высокой участвовали лейтенант В. И. Руднев, инженер-механик М. И. Глинка, младший врач А. П. Стеблов, священник о. Анатолий Куньев). Старший минный офицер крейсера лейтенант Н. Л. Подгурский предложил использовать для стрельбы по японским окопам метательные минные аппараты, а 4 сентября скатил шаровую мину заграждения в японский окоп. 9 сентября лейтенант Подгурский взорвал блиндаж, занятый японцами на Высокой горе, что отсрочило падение важного опорного пункта более чем на два месяца.

В конце сентября на «Баян» начали устанавливать 6" орудия с крейсера «Паллада», готовя его к выходу в море. Японцы обстреливали гавань из орудий среднего калибра, а потом и из 11" мортир. «Баян» получил 10 попаданий снарядами среднего калибра и 6 - 11" снарядами. 3 (16) октября крейсер, уже получивший повреждения в ходовой части, вышел на внешний рейд, уходя от обстрела. Покончив с броненосцами, стоявшими на внутреннем рейде, 25 ноября (8 декабря) японцы вновь перенесли огонь на «Баян». С 9 до 17 часов по крейсеру было выпущено до 320 11" и 6" снарядов. Четыре из десяти попавших в крейсер снарядов были 11" калибра. Не имея подводных пробоин, корабль всё более оседал в воду, поскольку отсеки заполнялись водой в результате борьбы с пожарами. О восстановлении корабля уже не могло быть и речи. К полудню 26 ноября (9 декабря) крейсер, наполнившись водой, с 15-градусным креном на левый борт всем корпусом лёг на грунт Восточного бассейна.

Часть команды «Баяна» образовала десантную роту во главе мичманом Ю. Л. Леонтковичем и инженер-механиком Е. П. Кошелевым. Капитан 2-го ранга Иванов получил должность при штабе. В ночь на 20 декабря 1904 (2 января 1905 ) года «Баян» был взорван.

В составе японского флота

После захвата Порт-Артура японцы начали поднимать затопленные корабли. 7 августа из гавани в Японию вышел поднятый со дна крейсер «Баян». Сначала бывшие русские корабли предполагалось продать Китаю, но сделка не состоялась, и 22 августа 1905 года крейсер был включен в состав японского флота под именем «Асо». В 1906-1908 годах он прошел восстановительный ремонт в Майдзуру , получив новые котлы Миябара и орудия Виккерса.

В 1913 году башенные 8" установки крейсера были сняты и заменены на палубные 6" орудия с длиной ствола в 50 калибров. В отличие от крейсера «Варяг » и броненосцев «Полтава » и «Пересвет » «Баян» не был продан России в 1916 году. В 1921-1922 годах его переоборудовали в минный заградитель (420 мин), а в 1930 году исключили из списков флота и превратили в блокшив .

8 августа 1932 года корпус крейсера был расстрелян в качестве мишени тяжёлым крейсером «Мёко».

Командиры

- 15.10.1907 - 01.10.1909 капитан 1-го ранга (тайса) Гитаро Исии (яп. 石井義太郎 );

- 01.10.1909 - 26.09.1910 капитан 1-го ранга (тайса) Тэцутаро Сато (яп. 佐藤鉄太郎 );

- (исполняющий обязанности)0 1.12.1910 - 17.12.1910 капитан 1-го ранга (тайса) ? (яп. 笠間直 );

- 01.04.1911 - 22.05.1912 капитан 1-го ранга (тайса) Ситаро Накадзима (яп. 中島市太郎 );

- (исполняющий обязанности) 27.09.1912 - 01.12.1912 капитан 1-го ранга (тайса) Дзюнтаро Хиросэ (яп. 広瀬順太郎 );

- 01.12.1912 - 01.12.1913 капитан 1-го ранга (тайса) Тюсабуро Сакакибара (яп. 榊原忠三郎 );

- 01.12.1913 - 01.10.1915 капитан 1-го ранга (тайса) Тюнодзё Коямада (яп. 小山田仲之丞 );

- 13.12.1915 - 01.12.1916 капитан 2-го ранга (тюса) Сиёудзоу Васима (яп. 桑島省三 );

- 01.12.1916 - 01.12.1917 капитан 1-го ранга (тайса) Таро Ханабуса (яп. 花房太郎 );

- 01.12.1917 - 25.9.1918 капитан 1-го ранга (тайса) Хэйсиро Оми (яп. 大見丙子郎 );

- 20.11.1918 - 20.11.1919 капитан 1-го ранга (тайса) Гэндзи Идэ (яп. 井手元治 );

- 20.11.1919 - 20.11.1920 капитан 1-го ранга (тайса) Тикахару Коидзуми (яп. 小泉親治 );

- 20.11.1920 - ? капитан 1-го ранга (тайса) Токёми Моримура (яп. 森本兎久身 );

- 01.07.1922 - 10.11.1922 капитан 1-го ранга (тайса) Кэсаити Хицуда (яп. 七田今朝一 );

- 20.07.1923 - 07.05.1924 капитан 1-го ранга (тайса) Иносукэ Токуда (яп. 徳田伊之助 );

- 07.05.1924 - 10.11.1924 капитан 1-го ранга (тайса) Санкити Такахаси (яп. 高橋三吉 );

- 10.11.1924 - 20.11.1925 капитан 1 ранга (тайса) Нобуити Ямагути (яп. 山口延一 );

- 20.11.1925 - 15.11.1926 капитан 1 ранга (тайса) Миёдзо Куроянаги (яп. 畔柳三男三 ).

Другие крейсера типа «Баян»

Напишите отзыв о статье "Баян (крейсер, 1900)"

Примечания

Литература

- // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого [и др.]. - СПб. ; [М .] : Тип. т-ва И. В. Сытина , 1911-1915.

Ссылки

|

||||||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Баян (крейсер, 1900)

– А я то, не знал… Николушка… друг мой!– Вот он… наш то… Друг мой, Коля… Переменился! Нет свечей! Чаю!

– Да меня то поцелуй!

– Душенька… а меня то.

Соня, Наташа, Петя, Анна Михайловна, Вера, старый граф, обнимали его; и люди и горничные, наполнив комнаты, приговаривали и ахали.

Петя повис на его ногах. – А меня то! – кричал он. Наташа, после того, как она, пригнув его к себе, расцеловала всё его лицо, отскочила от него и держась за полу его венгерки, прыгала как коза всё на одном месте и пронзительно визжала.

Со всех сторон были блестящие слезами радости, любящие глаза, со всех сторон были губы, искавшие поцелуя.

Соня красная, как кумач, тоже держалась за его руку и вся сияла в блаженном взгляде, устремленном в его глаза, которых она ждала. Соне минуло уже 16 лет, и она была очень красива, особенно в эту минуту счастливого, восторженного оживления. Она смотрела на него, не спуская глаз, улыбаясь и задерживая дыхание. Он благодарно взглянул на нее; но всё еще ждал и искал кого то. Старая графиня еще не выходила. И вот послышались шаги в дверях. Шаги такие быстрые, что это не могли быть шаги его матери.

Но это была она в новом, незнакомом еще ему, сшитом без него платье. Все оставили его, и он побежал к ней. Когда они сошлись, она упала на его грудь рыдая. Она не могла поднять лица и только прижимала его к холодным снуркам его венгерки. Денисов, никем не замеченный, войдя в комнату, стоял тут же и, глядя на них, тер себе глаза.

– Василий Денисов, друг вашего сына, – сказал он, рекомендуясь графу, вопросительно смотревшему на него.

– Милости прошу. Знаю, знаю, – сказал граф, целуя и обнимая Денисова. – Николушка писал… Наташа, Вера, вот он Денисов.

Те же счастливые, восторженные лица обратились на мохнатую фигуру Денисова и окружили его.

– Голубчик, Денисов! – визгнула Наташа, не помнившая себя от восторга, подскочила к нему, обняла и поцеловала его. Все смутились поступком Наташи. Денисов тоже покраснел, но улыбнулся и взяв руку Наташи, поцеловал ее.

Денисова отвели в приготовленную для него комнату, а Ростовы все собрались в диванную около Николушки.

Старая графиня, не выпуская его руки, которую она всякую минуту целовала, сидела с ним рядом; остальные, столпившись вокруг них, ловили каждое его движенье, слово, взгляд, и не спускали с него восторженно влюбленных глаз. Брат и сестры спорили и перехватывали места друг у друга поближе к нему, и дрались за то, кому принести ему чай, платок, трубку.

Ростов был очень счастлив любовью, которую ему выказывали; но первая минута его встречи была так блаженна, что теперешнего его счастия ему казалось мало, и он всё ждал чего то еще, и еще, и еще.

На другое утро приезжие спали с дороги до 10 го часа.

В предшествующей комнате валялись сабли, сумки, ташки, раскрытые чемоданы, грязные сапоги. Вычищенные две пары со шпорами были только что поставлены у стенки. Слуги приносили умывальники, горячую воду для бритья и вычищенные платья. Пахло табаком и мужчинами.

– Гей, Г"ишка, т"убку! – крикнул хриплый голос Васьки Денисова. – Ростов, вставай!

Ростов, протирая слипавшиеся глаза, поднял спутанную голову с жаркой подушки.

– А что поздно? – Поздно, 10 й час, – отвечал Наташин голос, и в соседней комнате послышалось шуршанье крахмаленных платьев, шопот и смех девичьих голосов, и в чуть растворенную дверь мелькнуло что то голубое, ленты, черные волоса и веселые лица. Это была Наташа с Соней и Петей, которые пришли наведаться, не встал ли.

– Николенька, вставай! – опять послышался голос Наташи у двери.

– Сейчас!

В это время Петя, в первой комнате, увидав и схватив сабли, и испытывая тот восторг, который испытывают мальчики, при виде воинственного старшего брата, и забыв, что сестрам неприлично видеть раздетых мужчин, отворил дверь.

– Это твоя сабля? – кричал он. Девочки отскочили. Денисов с испуганными глазами спрятал свои мохнатые ноги в одеяло, оглядываясь за помощью на товарища. Дверь пропустила Петю и опять затворилась. За дверью послышался смех.

– Николенька, выходи в халате, – проговорил голос Наташи.

– Это твоя сабля? – спросил Петя, – или это ваша? – с подобострастным уважением обратился он к усатому, черному Денисову.

Ростов поспешно обулся, надел халат и вышел. Наташа надела один сапог с шпорой и влезала в другой. Соня кружилась и только что хотела раздуть платье и присесть, когда он вышел. Обе были в одинаковых, новеньких, голубых платьях – свежие, румяные, веселые. Соня убежала, а Наташа, взяв брата под руку, повела его в диванную, и у них начался разговор. Они не успевали спрашивать друг друга и отвечать на вопросы о тысячах мелочей, которые могли интересовать только их одних. Наташа смеялась при всяком слове, которое он говорил и которое она говорила, не потому, чтобы было смешно то, что они говорили, но потому, что ей было весело и она не в силах была удерживать своей радости, выражавшейся смехом.

– Ах, как хорошо, отлично! – приговаривала она ко всему. Ростов почувствовал, как под влиянием жарких лучей любви, в первый раз через полтора года, на душе его и на лице распускалась та детская улыбка, которою он ни разу не улыбался с тех пор, как выехал из дома.

– Нет, послушай, – сказала она, – ты теперь совсем мужчина? Я ужасно рада, что ты мой брат. – Она тронула его усы. – Мне хочется знать, какие вы мужчины? Такие ли, как мы? Нет?

– Отчего Соня убежала? – спрашивал Ростов.

– Да. Это еще целая история! Как ты будешь говорить с Соней? Ты или вы?

– Как случится, – сказал Ростов.

– Говори ей вы, пожалуйста, я тебе после скажу.

– Да что же?

– Ну я теперь скажу. Ты знаешь, что Соня мой друг, такой друг, что я руку сожгу для нее. Вот посмотри. – Она засучила свой кисейный рукав и показала на своей длинной, худой и нежной ручке под плечом, гораздо выше локтя (в том месте, которое закрыто бывает и бальными платьями) красную метину.

– Это я сожгла, чтобы доказать ей любовь. Просто линейку разожгла на огне, да и прижала.

Сидя в своей прежней классной комнате, на диване с подушечками на ручках, и глядя в эти отчаянно оживленные глаза Наташи, Ростов опять вошел в тот свой семейный, детский мир, который не имел ни для кого никакого смысла, кроме как для него, но который доставлял ему одни из лучших наслаждений в жизни; и сожжение руки линейкой, для показания любви, показалось ему не бесполезно: он понимал и не удивлялся этому.

– Так что же? только? – спросил он.

– Ну так дружны, так дружны! Это что, глупости – линейкой; но мы навсегда друзья. Она кого полюбит, так навсегда; а я этого не понимаю, я забуду сейчас.

– Ну так что же?

– Да, так она любит меня и тебя. – Наташа вдруг покраснела, – ну ты помнишь, перед отъездом… Так она говорит, что ты это всё забудь… Она сказала: я буду любить его всегда, а он пускай будет свободен. Ведь правда, что это отлично, благородно! – Да, да? очень благородно? да? – спрашивала Наташа так серьезно и взволнованно, что видно было, что то, что она говорила теперь, она прежде говорила со слезами.

Ростов задумался.

– Я ни в чем не беру назад своего слова, – сказал он. – И потом, Соня такая прелесть, что какой же дурак станет отказываться от своего счастия?

– Нет, нет, – закричала Наташа. – Мы про это уже с нею говорили. Мы знали, что ты это скажешь. Но это нельзя, потому что, понимаешь, ежели ты так говоришь – считаешь себя связанным словом, то выходит, что она как будто нарочно это сказала. Выходит, что ты всё таки насильно на ней женишься, и выходит совсем не то.

Ростов видел, что всё это было хорошо придумано ими. Соня и вчера поразила его своей красотой. Нынче, увидав ее мельком, она ему показалась еще лучше. Она была прелестная 16 тилетняя девочка, очевидно страстно его любящая (в этом он не сомневался ни на минуту). Отчего же ему было не любить ее теперь, и не жениться даже, думал Ростов, но теперь столько еще других радостей и занятий! «Да, они это прекрасно придумали», подумал он, «надо оставаться свободным».

– Ну и прекрасно, – сказал он, – после поговорим. Ах как я тебе рад! – прибавил он.

– Ну, а что же ты, Борису не изменила? – спросил брат.

– Вот глупости! – смеясь крикнула Наташа. – Ни об нем и ни о ком я не думаю и знать не хочу.

– Вот как! Так ты что же?

– Я? – переспросила Наташа, и счастливая улыбка осветила ее лицо. – Ты видел Duport"a?

– Нет.

– Знаменитого Дюпора, танцовщика не видал? Ну так ты не поймешь. Я вот что такое. – Наташа взяла, округлив руки, свою юбку, как танцуют, отбежала несколько шагов, перевернулась, сделала антраша, побила ножкой об ножку и, став на самые кончики носков, прошла несколько шагов.

– Ведь стою? ведь вот, – говорила она; но не удержалась на цыпочках. – Так вот я что такое! Никогда ни за кого не пойду замуж, а пойду в танцовщицы. Только никому не говори.

Ростов так громко и весело захохотал, что Денисову из своей комнаты стало завидно, и Наташа не могла удержаться, засмеялась с ним вместе. – Нет, ведь хорошо? – всё говорила она.

– Хорошо, за Бориса уже не хочешь выходить замуж?

Наташа вспыхнула. – Я не хочу ни за кого замуж итти. Я ему то же самое скажу, когда увижу.

– Вот как! – сказал Ростов.

– Ну, да, это всё пустяки, – продолжала болтать Наташа. – А что Денисов хороший? – спросила она.

– Хороший.

– Ну и прощай, одевайся. Он страшный, Денисов?

– Отчего страшный? – спросил Nicolas. – Нет. Васька славный.

– Ты его Васькой зовешь – странно. А, что он очень хорош?

– Очень хорош.

– Ну, приходи скорей чай пить. Все вместе.

И Наташа встала на цыпочках и прошлась из комнаты так, как делают танцовщицы, но улыбаясь так, как только улыбаются счастливые 15 летние девочки. Встретившись в гостиной с Соней, Ростов покраснел. Он не знал, как обойтись с ней. Вчера они поцеловались в первую минуту радости свидания, но нынче они чувствовали, что нельзя было этого сделать; он чувствовал, что все, и мать и сестры, смотрели на него вопросительно и от него ожидали, как он поведет себя с нею. Он поцеловал ее руку и назвал ее вы – Соня. Но глаза их, встретившись, сказали друг другу «ты» и нежно поцеловались. Она просила своим взглядом у него прощения за то, что в посольстве Наташи она смела напомнить ему о его обещании и благодарила его за его любовь. Он своим взглядом благодарил ее за предложение свободы и говорил, что так ли, иначе ли, он никогда не перестанет любить ее, потому что нельзя не любить ее.

– Как однако странно, – сказала Вера, выбрав общую минуту молчания, – что Соня с Николенькой теперь встретились на вы и как чужие. – Замечание Веры было справедливо, как и все ее замечания; но как и от большей части ее замечаний всем сделалось неловко, и не только Соня, Николай и Наташа, но и старая графиня, которая боялась этой любви сына к Соне, могущей лишить его блестящей партии, тоже покраснела, как девочка. Денисов, к удивлению Ростова, в новом мундире, напомаженный и надушенный, явился в гостиную таким же щеголем, каким он был в сражениях, и таким любезным с дамами и кавалерами, каким Ростов никак не ожидал его видеть.

Вернувшись в Москву из армии, Николай Ростов был принят домашними как лучший сын, герой и ненаглядный Николушка; родными – как милый, приятный и почтительный молодой человек; знакомыми – как красивый гусарский поручик, ловкий танцор и один из лучших женихов Москвы.

Знакомство у Ростовых была вся Москва; денег в нынешний год у старого графа было достаточно, потому что были перезаложены все имения, и потому Николушка, заведя своего собственного рысака и самые модные рейтузы, особенные, каких ни у кого еще в Москве не было, и сапоги, самые модные, с самыми острыми носками и маленькими серебряными шпорами, проводил время очень весело. Ростов, вернувшись домой, испытал приятное чувство после некоторого промежутка времени примеривания себя к старым условиям жизни. Ему казалось, что он очень возмужал и вырос. Отчаяние за невыдержанный из закона Божьего экзамен, занимание денег у Гаврилы на извозчика, тайные поцелуи с Соней, он про всё это вспоминал, как про ребячество, от которого он неизмеримо был далек теперь. Теперь он – гусарский поручик в серебряном ментике, с солдатским Георгием, готовит своего рысака на бег, вместе с известными охотниками, пожилыми, почтенными. У него знакомая дама на бульваре, к которой он ездит вечером. Он дирижировал мазурку на бале у Архаровых, разговаривал о войне с фельдмаршалом Каменским, бывал в английском клубе, и был на ты с одним сорокалетним полковником, с которым познакомил его Денисов.

Страсть его к государю несколько ослабела в Москве, так как он за это время не видал его. Но он часто рассказывал о государе, о своей любви к нему, давая чувствовать, что он еще не всё рассказывает, что что то еще есть в его чувстве к государю, что не может быть всем понятно; и от всей души разделял общее в то время в Москве чувство обожания к императору Александру Павловичу, которому в Москве в то время было дано наименование ангела во плоти.

В это короткое пребывание Ростова в Москве, до отъезда в армию, он не сблизился, а напротив разошелся с Соней. Она была очень хороша, мила, и, очевидно, страстно влюблена в него; но он был в той поре молодости, когда кажется так много дела, что некогда этим заниматься, и молодой человек боится связываться – дорожит своей свободой, которая ему нужна на многое другое. Когда он думал о Соне в это новое пребывание в Москве, он говорил себе: Э! еще много, много таких будет и есть там, где то, мне еще неизвестных. Еще успею, когда захочу, заняться и любовью, а теперь некогда. Кроме того, ему казалось что то унизительное для своего мужества в женском обществе. Он ездил на балы и в женское общество, притворяясь, что делал это против воли. Бега, английский клуб, кутеж с Денисовым, поездка туда – это было другое дело: это было прилично молодцу гусару.

В начале марта, старый граф Илья Андреич Ростов был озабочен устройством обеда в английском клубе для приема князя Багратиона.

Граф в халате ходил по зале, отдавая приказания клубному эконому и знаменитому Феоктисту, старшему повару английского клуба, о спарже, свежих огурцах, землянике, теленке и рыбе для обеда князя Багратиона. Граф, со дня основания клуба, был его членом и старшиною. Ему было поручено от клуба устройство торжества для Багратиона, потому что редко кто умел так на широкую руку, хлебосольно устроить пир, особенно потому, что редко кто умел и хотел приложить свои деньги, если они понадобятся на устройство пира. Повар и эконом клуба с веселыми лицами слушали приказания графа, потому что они знали, что ни при ком, как при нем, нельзя было лучше поживиться на обеде, который стоил несколько тысяч.

– Так смотри же, гребешков, гребешков в тортю положи, знаешь! – Холодных стало быть три?… – спрашивал повар. Граф задумался. – Нельзя меньше, три… майонез раз, – сказал он, загибая палец…

– Так прикажете стерлядей больших взять? – спросил эконом. – Что ж делать, возьми, коли не уступают. Да, батюшка ты мой, я было и забыл. Ведь надо еще другую антре на стол. Ах, отцы мои! – Он схватился за голову. – Да кто же мне цветы привезет?

– Митинька! А Митинька! Скачи ты, Митинька, в подмосковную, – обратился он к вошедшему на его зов управляющему, – скачи ты в подмосковную и вели ты сейчас нарядить барщину Максимке садовнику. Скажи, чтобы все оранжереи сюда волок, укутывал бы войлоками. Да чтобы мне двести горшков тут к пятнице были.

Отдав еще и еще разные приказания, он вышел было отдохнуть к графинюшке, но вспомнил еще нужное, вернулся сам, вернул повара и эконома и опять стал приказывать. В дверях послышалась легкая, мужская походка, бряцанье шпор, и красивый, румяный, с чернеющимися усиками, видимо отдохнувший и выхолившийся на спокойном житье в Москве, вошел молодой граф.

– Ах, братец мой! Голова кругом идет, – сказал старик, как бы стыдясь, улыбаясь перед сыном. – Хоть вот ты бы помог! Надо ведь еще песенников. Музыка у меня есть, да цыган что ли позвать? Ваша братия военные это любят.

– Право, папенька, я думаю, князь Багратион, когда готовился к Шенграбенскому сражению, меньше хлопотал, чем вы теперь, – сказал сын, улыбаясь.

Старый граф притворился рассерженным. – Да, ты толкуй, ты попробуй!

И граф обратился к повару, который с умным и почтенным лицом, наблюдательно и ласково поглядывал на отца и сына.

– Какова молодежь то, а, Феоктист? – сказал он, – смеется над нашим братом стариками.

– Что ж, ваше сиятельство, им бы только покушать хорошо, а как всё собрать да сервировать, это не их дело.

– Так, так, – закричал граф, и весело схватив сына за обе руки, закричал: – Так вот же что, попался ты мне! Возьми ты сейчас сани парные и ступай ты к Безухову, и скажи, что граф, мол, Илья Андреич прислали просить у вас земляники и ананасов свежих. Больше ни у кого не достанешь. Самого то нет, так ты зайди, княжнам скажи, и оттуда, вот что, поезжай ты на Разгуляй – Ипатка кучер знает – найди ты там Ильюшку цыгана, вот что у графа Орлова тогда плясал, помнишь, в белом казакине, и притащи ты его сюда, ко мне.

– И с цыганками его сюда привести? – спросил Николай смеясь. – Ну, ну!…

В это время неслышными шагами, с деловым, озабоченным и вместе христиански кротким видом, никогда не покидавшим ее, вошла в комнату Анна Михайловна. Несмотря на то, что каждый день Анна Михайловна заставала графа в халате, всякий раз он конфузился при ней и просил извинения за свой костюм.

– Ничего, граф, голубчик, – сказала она, кротко закрывая глаза. – А к Безухому я съезжу, – сказала она. – Пьер приехал, и теперь мы всё достанем, граф, из его оранжерей. Мне и нужно было видеть его. Он мне прислал письмо от Бориса. Слава Богу, Боря теперь при штабе.

Граф обрадовался, что Анна Михайловна брала одну часть его поручений, и велел ей заложить маленькую карету.

– Вы Безухову скажите, чтоб он приезжал. Я его запишу. Что он с женой? – спросил он.

Анна Михайловна завела глаза, и на лице ее выразилась глубокая скорбь…

– Ах, мой друг, он очень несчастлив, – сказала она. – Ежели правда, что мы слышали, это ужасно. И думали ли мы, когда так радовались его счастию! И такая высокая, небесная душа, этот молодой Безухов! Да, я от души жалею его и постараюсь дать ему утешение, которое от меня будет зависеть.

– Да что ж такое? – спросили оба Ростова, старший и младший.

Анна Михайловна глубоко вздохнула: – Долохов, Марьи Ивановны сын, – сказала она таинственным шопотом, – говорят, совсем компрометировал ее. Он его вывел, пригласил к себе в дом в Петербурге, и вот… Она сюда приехала, и этот сорви голова за ней, – сказала Анна Михайловна, желая выразить свое сочувствие Пьеру, но в невольных интонациях и полуулыбкою выказывая сочувствие сорви голове, как она назвала Долохова. – Говорят, сам Пьер совсем убит своим горем.

– Ну, всё таки скажите ему, чтоб он приезжал в клуб, – всё рассеется. Пир горой будет.