11. Эрос и Танатос

В условиях отсутствия подавления сексуальность обнаруживает тенденцию к "перерастанию" в Эрос, т.е. к самосублимации в долговременные и расширяющиеся отношения (включая трудовые), которые способствуют усилению удовлетворения. Но когда Эрос стремится "увековечить" себя в нерушимом порядке, он наталкивается на сопротивление - и прежде всего царства необходимости. Разумеется, существует возможность преодоления нужды и бедности, преобладающих в мире, и установления всеобщей свободы, но, по-видимому, только при сохранении основы существующего общества - непрекращающегося труда. Ни технологический прогресс, ни завоевание природы, ни рационализация человека и природы не смогли и не смогут устранить необходимость отчужденного труда, необходимость механической, лишенной удовольствия работы, не обещающей индивиду никакой самореализации.

Однако само прогрессирующее отчуждение увеличивает возможность свободы: чем более внешним по отношению к индивиду становится необходимый труд, тем меньше этот индивид оказывается вовлеченным в царство необходимости. С ослаблением требований господства происходит количественное сокращение времени и энергии, расходуемых в процессе труда, которое ведет к качественному изменению человеческого существования: его содержание тогда определяется скорее свободным, чем рабочим временем. Царство свободы, расширяясь, становится подлинным царством игры - свободной игры индивидуальных способностей, способной создать новые формы осуществления

и раскрытия мира, что, в свою очередь, повлечет трансформацию царства необходимости и борьбы за существование. Изменившееся соотношение между двумя мирами человеческой реальности означает перемену соотношения между желаемым и разумным, между инстинктом и разумом. С преобразованием сексуальности в Эрос инстинкты жизни развивают свой чувственный порядок, и в то же время разум становится чувственным настолько, что познает и использует необходимость для защиты и обогащения инстинктов жизни. И уже не только художественная культура, но и сама борьба за существование становится фундаментом эстетического опыта. Все это подготавливает новую рациональность. Репрессивность разума, свойственная власти принципа производительности, не принадлежит к царству необходимости per se. В мире принципа производительности удовлетворение сексуального инстинкта в значительной степени зависит от "отключения" разума и даже сознания ненадолго (законным способом или тайком) забыть о частных или общих невзгодах, прервать благоразумную рутину жизни, долга, офиса, почетного положения. Счастье неразумно по определению - как сопротивляющееся подавлению и контролю. Напротив, за пределами принципа производительности инстинктивное удовлетворение тем более нуждается в сознательном усилии для создания новой рациональности, чем менее оно является побочным продуктом рациональности угнетения. В свою очередь, чем свободнее развивается сексуальный инстинкт, тем свободнее утверждает себя его "консервативная природа". Стремление к устойчивому удовлетворению не только способствует разрастанию строя (order) либидозных отношений ("сообщество"), но также и его увековечению. Принцип удовольствия проникает в сознание. Эрос создает новую форму разума. Теперь разумным становится то, что поддерживает порядок удовлетворения.

Поскольку борьба за существование превращается в сотрудничество с целью развития и осуществления индивидуальных потребностей, репрессивный разум уступает место новой рациональности удовлетворения, в которой сливаются разум и счастье. Она создает собственное разделение труда, приоритеты, иерархию. Администрирование, доставшееся в наследство от принципа производительности, обращается не на людей, а на вещи: для успешного функционирования зрелая цивилизация нуждается в координации множества соглашений. Эти соглашения, в свою очередь, должны быть формой осуществления признанной власти. Иерархические отношения per se не являются причиной несвободы, рациональная власть, на которую в значительной степени опирается цивилизация, основана на знании и необходимости и нацелена на защиту и сохранение жизни. Такова власть инженера, регулировщика движения, пилота летящего самолета. Напомним еще раз отличие подавления от прибавочного подавления. Если ребенок испытывает "потребность" пересекать улицу в любое время по своему желанию, подавление этой "потребности" не является подавлением человеческих возможностей. И наоборот - потребность "расслабиться" с помощью предоставляемых культурной индустрией развлечений репрессивна, и ее подавление - шаг на пути к свободе. Там, где подавление стало настолько эффективным, что для человека оно принимает (иллюзорную) форму свободы, упразднение такой свободы может показаться тоталитарным актом. Здесь снова возникает старый конфликт: человеческая свобода не является сугубо частным делом, но она - совершеннейшее ничто, если забывают, что она - также и частное дело. Если автономия индивида больше не нуждается в отделении и противопоставлении ее публичному существованию, то свобода индивида и целого могут быть примирены "общей волей", воплощенной в институтах, которые обращены, так сказать, лицом к индивидуальным потребностям. Исходящие от общей воли требования отказа и задержки не должны быть косными, "бесчеловечными", как не должен быть авторитарным ее разум. Однако остается вопрос: как возможно свободное порождение свободы в цивилизации, если несвобода стала неотъемлемой частью психического аппарата? А если нет, то кто имеет право устанавливать объективные нормы?

От Платона до Руссо единственным честным ответом была идея наставнического диктата, осуществляемого теми, кто, по общему мнению, приобрел знание истинного Добра. Но этот ответ давно устарел: знание о том, как сделать существование человеческим для всех, - уже не исключительное достояние привилегированной элиты. Факты открыты для всех, и индивидуальное сознание, если не подвергается методическому торможению и отвлечению, может легко до них добраться. Индивиды сами в состоянии отличить рациональную власть от иррациональной, подавление от прибавочного подавления. То, что они не могут этого сделать сейчас, не означает, что они не способны обрести умение сделать это в нужный момент. Тогда метод проб и ошибок становится рациональным методом свободы. Путь к условиям свободного общества в отличие от утопий лежит не через фантастические проекты. К ним ведет разум.

Самый серьезный аргумент против свободной цивилизации исходит не из конфликта инстинкта и разума, но скорее из конфликта внутри самого инстинкта. Даже если разрушительные формы его полиморфной извращенности и распущенности - следствие прибавочного подавления и способны принять либидозный порядок при устранении последнего, сам инстинкт остается по ту сторону добра и зла, а никакая цивилизация не может обойтись без этого различения. Тот незамысловатый факт, что сексуальный инстинкт не руководствуется взаимностью в выборе своего объекта, - источник неминуемых конфликтов между индивидами, а также веской аргументации против возможности самосублимации. Но, возможно, сам инстинкт обладает внутренним барьером, который "сдерживает" его неистовую силу? Возможно, Эрос обладает "естественным самоограничением" так, что для своего подлинного удовлетворения он сам нуждается в откладывании, окольности и задержке? Тогда возможны препятствия и ограничения, не налагаемые извне принципом реальности, но устанавливаемые и принимаемые изнутри самого инстинкта, ибо им присуща либидозная ценность. Такое понятие есть у самого Фрейда, который полагал, что "неограниченная сексуальная свобода" ведет к неполному удовлетворению:

Легко доказать, что психическая ценность любовной потребности понижается тотчас же, как только удовлетворение становится слишком доступным. Чтобы увеличить возбуждение либидо, необходимо препятствие.* (* Об унижении любовной жизни, с. 151. - Примеч. авт.)

Более того, по его мнению, "следовало бы - как это ни странно звучит - допустить возможность существования в самой природе сексуального влечения чего-то, что не благоприятствует наступлению полного удовлетворения"** (** Там же, с. 152. - Примеч. авт.). Неоднозначная идея, легко поддающаяся идеологическому использованию: неблагоприятные последствия легко достижимого удовлетворения, по-видимому, составляли одну из основных опор репрессивной морали. Тем не менее в контексте теории Фрейда "естественные препятствия" представляются не отрицающими удовольствие, а функционирующими в качестве премии к удовольствию, если только они не связаны с архаическими табу и экзогенными ограничениями. Удовольствие содержит элемент самоопределения, который является знаком человеческого триумфа над слепой необходимостью:

Природа не знает действительного удовольствия, но только удовлетворение потребности. Всякое удовольствие имеет общественную природу. Причем для несублимированных аффектов это характерно в не меньшей степени, чем для сублимированных. Удовольствие коренится в отчуждении.*** (*** Horkheimer, Max; Adorno, Theodor W. Dialektik der Aufklarung. Amsterdam, Querido Verlag, 1947, S. 127. - Примеч. авт.)

Удовольствие от слепого удовлетворения нужды отличает отказ влечения истощить себя в немедленном удовлетворении, его способность воздвигать и использовать барьеры для усиления удовлетворения (fulfillment). Выполняя работу господства, этот инстинктивный отказ может также служить и противоположной цели: эротизации нелибидозных отношений и преобразованию биологического напряжения и облегчения в свободное счастье. Используемые теперь не как инструменты прикрепления людей к отчужденным функциональным ролям, барьеры против абсолютного удовлетворения могут стать элементами свободы человека, они способны защитить то отчуждение, в котором коренится удовольствие, - отчуждение человека уже не от себя, но от голой природы - его свободное самоосуществление. Стало бы реально возможным существование людей как индивидов, каждый из которых сам формирует свою жизнь; они противостояли бы друг другу как индивидуальности с действительно разными потребностями и разными способами удовлетворения - с собственными отказами и собственными предпочтениями. Разумеется, верховенство принципа удовольствия не обошлось бы без антагонизмов, страданий и разочарований - индивидуальных конфликтов на пути к удовлетворению. Но эти конфликты обладали бы либидозной ценностью и были бы проникнуты рациональностью удовлетворения, чувственной рациональностью, которой присущи собственные нравственные законы.

Идея либидозной нравственности подсказана не только фрейдовским понятием инстинктивных барьеров на пути к абсолютному удовлетворению, но также психоаналитическими интерпретациями "Сверх-Я". Уже было указано, что "Сверх-Я" как представитель нравственности в сознании нельзя однозначно истолковать как представителя принципа реальности, в особенности в случаях запрещающего и наказующего отца. Зачастую "Сверх-Я", по-видимому, заключает секретный союз с "Оно", защищая его притязания от "Я" и внешнего мира. Исходя из этого, Шарль Одье предположил, что часть "Сверх-Я" "в конечном счете является представителем примитивной фазы, в течение которой мораль еще не освободилась от принципа удовольствия"* (* Vom Uber-ich // Internationale Zeitsrift fur Psychoanalyse, XII (1926), 280, 281. - Примеч. пер.) Он говорит о прегенитальной, доисторической, доэдиповской "псевдоморали", предшествующей принятию принципа реальности, и именует представителя этой псевдоморали в психике Сверх-Оно (superid). Психическим феноменом, который указывает на такую прегенитальную мораль в индивиде, является отождествление с матерью, проявляющееся скорее в стремлении к кастрации, чем в страхе кастрации. Возможно, это пережиток регрессивной тенденции: воспоминание о первичном Праве Матери и в то же время "символическое средство сохранения преобладающих в те времена привилегий женщины". Согласно Одье, прегенитальная и доисторическая мораль "Сверх-Оно" несовместима с принципом реальности и, следовательно, является невротическим фактором.

Еще один шаг в интерпретации, и странные следы "Сверх-Оно" представляются следами иной, утерянной реальности или иных взаимоотношений между "Я" и реальностью. Доминирующее у Фрейда понятие реальности, которое сгустилось в принцип реальности, "тесно связано с отцом". Это понятие противостоит "Оно" и "Я" как враждебная внешняя сила, и соответственно отец является фигурой в значительной степени враждебной, чью власть символизирует угроза кастрации, "направленная против удовлетворения либидозного влечения к матери". Для "Я" путь к зрелости лежит через подчинение этой враждебной силе: "покорность угрозе кастрации" является "решающим шагом в утверждении Я" как основывающегося на принципе реальности"* (* Loewald, Hans W. Ego and Reality // International Journal of Psychoanalysis, Vol. XXXII (1951), Part I, p. 12. - Примеч. авт.). Однако эта реальность, противостоящая "Я" извне как антагонистическая сила, - не единственная и не первичная действительность. Развитие "Я" "удаляется от первичного нарциссизма", на этой ранней ступени реальность "находится не извне, а содержится в "пред-Я" первичного нарциссизма". Она не враждебна и не чужда "Я", "внутренне с ним связана и даже не отличается от него первоначально"** (**Ibid. - Примеч. авт.). Эта реальность впервые (и в последний раз?) переживается ребенком в либидозном отношении к матери - отношении, которое вначале погружено в "пред-Я" и только впоследствии откалывается от него. Но с распадом этого первоначального единства развивается тяга к его восстановлению: "либидозное общение между ребенком и матерью"* (* Ibid., p. 11. - Примеч. авт.). На этой начальной стадии отношения между "Я" и реальностью, нарциссический и материнский Эрос, по-видимому, совпадают, впервые реальность переживается как либидозное единство. Нарциссическая фаза индивидуальной прегенитальности "воспроизводит" материнскую фазу в истории человеческой расы. Это создает реальность, вызывающую у "Я" реакцию не защиты или подчинения, но совершенного отождествления со "средой". Но в свете отцовского принципа реальности "материнское представление" о реальности круто переходит в отрицание и ужас. Побуждение к восстановлению утерянного нарциссически-материнского единства истолковывается как "угроза", а именно как угроза "поглощения" всемогущим материнским чревом** (** Ibid., p. 15. - Примеч. авт.) Теперь враждебность отца оправданна, и он предстает как спаситель, наказывающий инцестуозное желание и защищающий "Я" от его исчезновения в матери. Вопрос не в том, что нарциссически-материнское отношение к реальности не может "вернуться" к менее изначальным, менее "жадным" формам при зрелом "Я" и развитой цивилизации, но в том, что необходимость подавления такого отношения без колебаний принимается как само собой разумеющаяся. Патриархальный принцип реальности сохраняет влияние и на психоаналитическую интерпретацию. Указывающие за его пределы "материнские" образы "Сверх-Я" - скорее обещания свободного будущего, чем память о темном прошлом.

Однако даже если можно проследить материнскую либидозную нравственность в структуре инстинктов, даже если Эрос способен воспринять порядок чувственной рациональности, весь проект нерепрессивного развития наталкивается на глубинное препятствие - а именно на связь Эроса с инстинктом смерти. Грубый факт смерти раз и навсегда перечеркивает реальность нерепрессивного существования. Ибо смерть - это последнее средство отрицающей силы времени. Но ведь "радость жаждет вечности". Идеал удовольствия - отсутствие времени. "Оно", первоначальная область принципа удовольствия, неподвластно его силе. Однако "Я", через которое удовольствие только и становится реальным, полностью зависимо от времени. Уже предчувствие неизбежного конца, не покидающее ни на миг, вносит репрессивный элемент во все либидозные отношения, а в само удовольствие - момент страдания. Эта первая фрустрация в структуре инстинктов человека становится неистощимым источником всех остальных фрустраций, а также их социальной эффективности. Человек приходит к тому, что "это все равно не может продлиться вечно", что всякое удовольствие кратко, что для всех конечных существ час их рождения есть час их смерти - и что иначе быть не может. Он смирился еще до того, как общество принудит его методически упражняться в смирении. Поток времени - природный союзник общества в сохранении правопорядка, покорности и институтов, которые бесповоротно оттесняют свободу в сферу утопии; поток времени помогает людям забыть о том, что было, и о том, что может быть: он предает забвению лучшее прошлое и лучшее будущее.

Это умение забывать - само результат длительного и безжалостного воспитания опытом - необходимое требование психической и физической гигиены, без которой цивилизованная жизнь была бы непереносимой; но это также и умственная способность, поддерживающая покорность и отказ. Забыть - значит простить то, что не подлежит прощению с позиции справедливости и свободы. Такое прощение воспроизводит условия, которые воспроизводят несправедливость и рабство: забыть прошлую боль - значит простить тех, кто причинил ее, оставив их торжествующими. Раны, залечиваемые временем, содержат яд. Одна из благороднейших задач мысли, направленных против этой капитуляции перед временем, - восстановить в своих правах память как движущую силу освобождения. Завершая "Феноменологию духа", Гегель говорит об этой функции памяти (Errinerung); в этой функции же она входит и в теорию Фрейда* (*См. гл. 1. - Примеч. авт.). Как и умение забывать, умение вспоминать - продукт цивилизации и, может быть, ее самое древнее и наиболее фундаментальное психологическое достижение. Ницше увидел в тренировке памяти начало цивилизованной морали - в особенности памяти об обязательствах, соглашениях, взносах* (* Ницше Ф. Генеалогия морали, часть II, 1-3 // Соч. в 2 тт., т. 2, с. 439-442. - Примеч. авт.) Этот контекст указывает на односторонность тренировки памяти в цивилизации, помнить полагалось, главным образом, об обязанностях, а не об удовольствиях, память была привязана к несчастному сознанию, вине и греху. В ней сохранялись невзгоды, угроза наказания, но не счастье и не обещание свободы.

Без разрешения вытесненного содержания памяти, без раскрепощения ее освобождающей силы нерепрессивная сублимация немыслима. От мифа об Орфее до романа Пруста счастье и свобода связывались с обретением времени: temps retrouve. Воспоминание возвращает temps perdu** (** утраченное время (фр.). - Примеч. пер.), которое было временем удовлетворения и осуществления. Воспоминание движет Эросом, который проникает в сознание и поднимает бунт против порядка отказа. Память помогает Эросу в его усилии победить время в мире, в котором оно господствует. Но до тех пор пока время удерживает свою власть над Эросом, счастье по самой своей сущности остается связанным с прошлым. Жестокий афоризм, гласящий, что истинный рай - это потерянный рай, - приговор и в то же время спасение temps perdu. Потерянный рай истинен не только потому, что в ретроспективе ушедшая радость кажется более прекрасной, чем она была на самом деле, но потому, что только воспоминание освобождает радость от тревоги, вызванной ее преходяшестью, и, таким образом, придает ей иначе немыслимую длительность. Время лишается своей власти, когда память спасает прошлое.

Но эта победа над временем эфемерна, так как ограничена искусством и условностью; память становится реальным оружием, только воплощаясь в историческом деянии. Тогда борьба против времени становится решающим моментом в борьбе против господства:

Революционным классам в момент действия присуще сознательное желание прервать континуум истории. В Июльской революции утверждало себя именно такое сознание. Вечером первого дня борьбы одновременно в нескольких местах были совершены выстрелы по часам на башнях Парижа.* (* Benjamin, Walter. Uber den Begriff der Geschichte // Die Neue Rundschau (1950), S. 568. - Примеч. авт.)

Именно союз времени и репрессивного порядка вызывает попытки остановить поток времени, и именно этот союз делает время смертельным врагом Эроса. Разумеется, угроза времени, преходящесть момента полноты, тревога о приближении конца сами могут стать эрогенными препятствиями, которые стимулируют "наивысшую активность либидо". Однако Фаусту, пытающемуся магическим путем осуществить требования принципа удовольствия, нужно не прекрасное мгновение, ему нужна вечность. Своей устремленностью к вечности Эрос бросает вызов важнейшему табу, которое санкционирует либидозное удовольствие только как временное и контролируемое условие, но не как постоянный и главный источник человеческого существования. Безусловно, с распадом союза между временем и существующим порядком "природная" несчастность индивида перестала бы поддерживать общественно организованную несчастность. Оттеснение человеческого осуществления в сферу утопии уже не находило бы привычного отклика в инстинктах человека, и порыв к освобождению получил бы огромную силу, которой он никогда не имел до этого. Всякий здравый аргумент становится на сторону правопорядка и тех, кто утверждает, что вечную радость следует оставить для другой жизни, и стремится подчинить борьбу против смерти и недугов не подлежащим пересмотру требованиям национальной и международной безопасности.

Стремление уберечься от времени, находясь в самом времени, стремление к остановке времени, к завоеванию смерти кажется неразумным в свете любых норм и просто-таки невозможным с позиции принятой нами гипотезы. Или, может быть, сама эта гипотеза делает его более разумным? Действие инстинкта смерти подчинено принципу нирваны: оно тяготеет к тому состоянию "устойчивой удовлетворенности", когда отсутствует ощущение какого-либо напряжения, - состоянию без желаний. Эта тенденция инстинкта предполагает, что его разрушительные проявления сократились бы до минимума при приближении к такому состоянию. Если основная цель инстинктов состоит не в том, чтобы вести жизнь к смерти, но в том, чтобы положить конец страданиям, устранить напряжение, - то, как это ни парадоксально, в терминах инстинктов конфликт между жизнью и смертью становится тем слабее, чем реальнее становится для жизни достижение состояния удовлетворения. Принцип удовольствия и принцип нирваны сливаются. В то же время Эрос, освободившись от прибавочной репрессии, усилился бы и сумел бы поглотить цель влечения к смерти. Изменилась бы сама инстинктивная цель смерти: если бы инстинкты стремились к удовлетворению (и получали бы его) при нерепрессивном порядке, навязчивая регрессия в значительной степени утратила бы свое биологическое рациональное основание. По мере отступления страданий и нужды наступило бы примирение принципа нирваны с принципом реальности, и тогда достигнутое состояние жизни показалось бы настолько желанным, что сумело бы эффективно противостоять бессознательному притяжению, влекущему инстинкты назад, к "более раннему состоянию". "Консервативная природа" влечений успокоилась бы в осуществившемся настоящем, и смерть перестала бы быть инстинктивной целью. Она осталась бы фактом, пожалуй, даже последней необходимостью - но против этой необходимости восстала бы теперь вся не скованная репрессией энергия человечества, необходимостью, с которой оно вступило бы в свою величайшую битву.

В этой борьбе становится возможным объединение разума и инстинкта. В условиях подлинно человеческого существования разница между подверженностью болезням в возрасте десяти, тридцати, пятидесяти или семидесяти лет и смерть от "естественных причин" после осуществившейся жизни стоят того, чтобы бороться за это со всей энергией инстинктов. Не смерть как таковая, но смерть прежде возникновения необходимости и желания умереть, смерть в агонии и страданиях, является обвинительным актом цивилизации и свидетельством неискупимой вины человечества. Эта смерть вызывает боль при сознании того, что она не была неизбежной, что могло бы быть и иначе. Чтобы облегчить тяжесть осознания этой вины, требуется вся мощь институтов и ценностей репрессивного порядка. Снова становится очевидной глубинная связь между инстинктом смерти и чувством вины. Молчаливое "профессиональное соглашение" с фактом смерти и болезней - вероятно, одно из наиболее широко распространенных выражений инстинкта смерти - или, точнее, его социального употребления, ибо в репрессивной цивилизации сама смерть становится инструментом подавления. Нависает ли она как постоянная угроза, прославляется ли как возвышенная жертва или принимается как судьба, воспитание согласия на смерть с самого начала вносит в жизнь элемент капитуляции - капитуляции и покорности, удушающих "утопические" усилия. Утвердившаяся власть имеет глубоко родственную связь со смертью, ибо смерть - символ несвободы и поражения. Сегодняшние теология и философия состязаются друг с другом в воспевании смерти как экзистенциальной категории: превращая биологический факт в онтологическую сущность, они награждают вину человечества трансцендентальным благословением, способствующим ее увековечению, - и тем самым предают обещание утопии. Вопреки этому философия, которая не хочет быть служанкой подавления, противопоставляет факту смерти Великий Отказ - отказ Орфея-освободителя. Смерть может стать символом свободы, ибо ее необходимость не уничтожает возможность окончательного освобождения. Как и другие формы необходимости, она может стать рациональной - безболезненной, и люди могут умирать без тревоги и терзаний, если будут знать, что все ими любимое защищено от бедствий и забвения. После осуществившейся жизни их смерть может стать их собственным делом - в момент, который они сами себе выберут. Но даже окончательное наступление свободы не может спасти тех, кто умер в страданиях. Память о них и накопленная вина человечества перед своими жертвами - единственное, что омрачает горизонт цивилизации, свободной от репрессии.

Клиническая психология

. Словарь / Под ред. Н.Д. Твороговой. — М.: ПЕР СЭ, 2007. — 416 с. (Психологический лексикон

. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского).

Эрос

, Эрот (от греч. Eros — любовь) — 1) бог любви, 2) олицетворение любви и сексуальности, 3) персонифицированное обозначение сексуального инстинкта (сексуального влечения), инстинкта жизни и самосохранения.

Наиболее мощное представление об Э. как персонификации жизненной силы и сексуальности, оказавшее влияние на всю последующую культурную традицию, создал Платон. В его философии тиран Э. возглавляет все человеческие желания и ведет их за собой как телохранителей. При этом, по Платону, воплощением Э. следует представлять не бога, а скорее некого демона, который, никогда не облекаясь в земное тело, служит как бы перевозчиком от богов к людям и обратно.

Начиная с 1920 (с работы "По ту сторону принципа удовольствия"), З. Фрейд часто использовал понятие Э. В окончательной редакции З. Фрейд представил Э. как один из двух активных основных инстинктов психической жизни человека, обозначающий "любовь в самом широком смысле слова". По З. Фрейду, энергетическим потенциалом Э. является либидо — энергия всех сексуальных влечений (и в силу этого сексуализированная энергия психики вообще). По З. Фрейду, тенденцию сексуального инстинкта (Эроса) определяет принцип удовольствия — главенствующий принцип психической жизни. З. Фрейд считал, что Эросу противостоит Танатос (инстинкт смерти, влечение к смерти, инстинкт и влечение к агрессии и деструкции) и что борьба этих сил является активным, фундаментальным и определяющим основанием жизни и психической деятельности человека. Для психоанализа характерно понимание Эроса и Танатоса (и их борьбы) как сил, изначально присутствующих в психической жизни и, как правило, проявляющихся в перемешанном виде в различных пропорциях. Согласно психоанализу, борьба Эроса и Танатоса идет с переменным успехом, но исход ее, предопределенныйприродой вещей, может быть только один — в конечном счете, побеждает Танатос.

Танатос

, Фанатос, Танат, Фанат (от греч. thanatos — смерть) — 1) бог смерти, 2) олицетворение смерти, 3) персонифицированное обозначение инстинкта смерти, влечения к смерти, инстинкта и влечения агрессии и деструкции.

/…./

В трудах З. Фрейда понятие Т. не употреблялось, хотя, по свидетельству Э. Джонса, Фрейд неоднократно употреблял его устно для обозначения постулированного им инстинкта смерти (влечения к смерти, деструкции и агрессии), которому противостоит Эрос (инстинкт сексуальности, жизни и самосохранения). В психоанализеборьба Эроса и Танатоса трактуется как активное, фундаментальное и определяющее основание жизни и психической деятельности человека

.

По З. Фрейду, инстинкт смерти функционирует на основе энергии либидо. Его направленность вовне (на людей и различные предметы) выступает в форме агрессии или деструктивных действий (например, садизм, вандализм и т. д.), а направленность внутрь (на индивида, являющегося его носителем) выступает в формах мазохизма и др. перверсий, саморазрушения и самоубийства.

На мой взгляд лучшей иллюстрации, чем работы Paulo Nozolino

не найти...потрясающий фотограф

Paulo Nozolino

:

Работы фотографа

Paulo Nozolino

Концепция социальной деструкции генетически связана также с идеями З.Фрейда. В отличие от онтологических и антропологических обобщений Гегеля и Ницше Фрейд иначе подходит к проблеме. Особенно пристальное внимание он уделяет противостоянию и взаимодействию инстинктов Эроса и Танатоса.

Фрейд говорит о том, что поведение человека основано на основных инстинктах Эросе и Танатосе. Энергия эроса, основного инстинкта жизни, способствует сохранению и воспроизведению жизни. Танатос, соответственно, основной источник влечения к смерти. Фрейд убежден, что поведение человека - это итог напряженного взаимодействия Танатоса с Эросом.. Борьба Эроса и Танатоса, говорит Фрейд, является всеобщим законом бытия или «культурным процессом, в который вовлечено человечество» .

По поводу термина «Танатос» стоит оговориться, что Фрейд в своих работах не использует его. Однако по свидетельству официального биографа Фрейда Э. Джонса , австрийский ученый неоднократно употреблял данный термин устно для обозначения инстинкта смерти. Также без названия осталась энергия инстинкта смерти. Если энергию Эроса Фрейд обозначил как либидо и это название прочно закрепилось в истории философии и практике психоанализа, то противоположная энергия осталась не обозначенной определенным именем. Последователи Фрейда предпринимали попытки назвать эту энергию по аналогии с либидо: П. Федерн предложил «мортидо», Э. Вейсс - «деструдо». Однако эти термины так и не закрепились в широком дисциплинарном обороте , хотя некоторые исследователи применяют их в анализе идей Фрейда .

На наш взгляд, название энергии инстинкта смерти стоит искать в самих текстах Фрейда. Так, в работе «Неудовлетворенность культурой» (1930) появляются термины «деструкция» и «деструктивность». По аналогии с эротической энергией либидо, в качестве разрушительной энергии Танатоса, направленной на прекращение жизни, Фрейд называет деструкцию и агрессию, которые выступают синонимами. В воспоминаниях о том, как он пришел к мысли о существовании в мире инстинкта смерти, Фрейд пишет: «Нелегко было найти свидетельства деятельности этого гипотетического инстинкта смерти. Шумные проявления Эроса бросаются в глаза; можно было предположить, что глухая разрушительная работа инстинкта смерти происходит внутри живого существа, но это было малодостоверно. Дальше шла идея о том, что часть этого инстинкта обращается против внешнего мира и находит свое выражение в первичном позыве агрессии и деструкции » . (курсив наш - С.В.,Г.Б.)

Там же Фрейд пишет: «Гипотеза об инстинкте смерти, или деструктивности , столкнулась с сопротивлением даже в психоаналитических кругах» . Получается, что «деструктивность» Фрейд употребляет как синоним инстинкта смерти особенно в том случае, когда акцентируется внимание на значении «человеческого качества»: культурное развитие «должно нам продемонстрировать на примере человечества борьбу между Эросом и Смертью, инстинктом жизни и инстинктом деструктивности. Эта борьба - сущность и содержание жизни вообще, а потому культурное развитие можно было бы просто обозначить как борьбу человеческого рода за выживание» . (курсив наш - С.В., Г.Б.)

Жизнь - это взаимодействие и противодействие Эроса и инстинкта смерти. Эрос становится оборотной стороной инстинкта смерти. Фрейд пишет, что «оба эти инстинкта редко - наверное, даже никогда - не выступают по отдельности, но сплавлены в различные изменчивые и спутанные сочетания, а потому неузнаваемы для нашего взгляда» . Эрос выступает как объединяющее, а инстинкт смерти - разъединяющее начало, «обнаруженное рядом с Эросом и разделяющее с ним власть над миром» .

Наиболее ярко взаимосвязь Эроса и Танатоса, считает австрийский мыслитель, проявляется в процессах самодеструкции личности, таких как садизм и мазохизм. Помимо эротического элемента деструктивности Фрейд обнаруживает, что инстинкт разрушения сопровождается повышенным уровнем нарциссического наслаждения, который основывается на удовлетворении желания власти (господства) над природой. Так главной чертой фрейдовского понятия деструктивности становится удовлетворение инстинкта наслаждения через разрушение.

Дуализм инстинкта жизни и Танатоса, выявленный Фрейдом, ярко показывает их тесную взаимосвязь: слияние с Эросом становится индикатором и провокатором разрушения. Философ показывает, что конфликт Эроса и Танатоса приводит к выведению латентной деструктивной энергии вовне. Разрушительный инстинкт «нам недоступен, пока не вступает в соединение с Эросом» . Именно по этой причине, как объясняет Фрейд, были трудности в восприятии и изучении инстинкта смерти .

В окружающем мире, по мнению Фрейда, существует три источника страдания: «всесилие природы, бренность нашего тела и недостатки учреждений, регулирующих взаимоотношения людей в семье, государстве и обществе» . Первым двум источникам человек вынужден подчиниться, так как невозможно добиться полноты власти над природой и смертью. Социальный источник страдания, обреченно заявляет Фрейд, также невозможно устранить, поскольку за созданными человеком институтами, скрывается «какая-то часть непобедимых сил природы» , в данном случае - агрессивные свойства человеческой психики. Итак, следуя логике Фрейда, источники страдания оборачиваются объективными факторами усиления влечения к смерти.

В духе своего времени, популярности экономических подходов в конце XIX в. - начале ХХ веков, Фрейд признает, что одним из орудий агрессивности и разрушительности является частная собственность. Однако он справедливо подчеркивает: «безмерная иллюзия» считать инстинкт смерти порождением только экономических причин и находящийся полностью под властью экономики. При условии устранения частной собственности и наступлении экономического примирения людей друг с другом, сущность агрессивности не изменится. Даже при уничтожении семьи («зародыша культуры») «тогда, конечно, становятся непредвидимыми новые пути развития культуры; но одного следует ожидать наверняка - агрессивность, эта неискоренимая черта человеческой натуры, последует за ней и по этим путям» . Фрейд убежден во врожденной агрессивной предрасположенности человека. «Всегда есть искушение сделать ближнего своего средством удовлетворения агрессивности, воспользоваться его рабочей силой без вознаграждения, использовать как сексуальный объект, не спрашивая согласия, лишить имущества, унизить, причинить боль, мучить и убивать» . В силу того, что в человеческую природу включено влечение к смерти, необходимы механизмы, сдерживающие этот инстинкт. Таковыми в концепции Фрейда являются социокультурные институты.

Совместная жизнь людей стала возможной только при условии ограничения разрушительного инстинкта культурой , либидозно объединяющей людей и преодолевающей влечение к смерти. Противостояние Танатосу происходит благодаря основным целям культуры: «защите людей от природы и урегулированию отношений между людьми» . Социокультурные ограничения подчиняют индивида с его стремлением удовлетворять личные потребности и желанием счастья. Фрейд осознает утопичность призывов вернуться к природе и стать счастливыми, так как, несмотря на пессимистичность оценки культуры, понимает необходимость культуры, поскольку «все наши средства защиты от угрожающих страданий принадлежат именно культуре» .

На уровне личности влечению к смерти, по убеждению Фрейда, противостоит такой продукт культуры, как совесть. Благодаря совести агрессия переносится внутрь и направляется на самого субъекта. В стадии саморазрушения агрессия создает напряжение и конфликт между «Сверх-Я» (компонент личности, сформированный через усвоение социальных норм) и «Я» («сфера личности, характеризующаяся внутренним осознанием самой себя и осуществлением приспособления личности к реальности» ). Чувство вины становится выражением амбивалентного конфликта Эроса и Танатоса на уровне отдельного индивида. «Так культура преодолевает опасные агрессивные устремления индивидов - она ослабляет, обезоруживает их и оставляет под присмотром внутренней инстанции, подобной гарнизону в захваченном городе» .

Фрейд убедительно показал амбивалентность культуры, которая с одной стороны, сдерживает инстинкт смерти, а, с другой стороны, создает условия для удовлетворения агрессивных склонностей человека, так как понимает, что наличие объекта агрессии поможет объединить либидозными связями большее количество индивидов. Людям нелегко отказываться от удовлетворения влечения к смерти, то есть от разрушения через наслаждение. Поэтому «немаловажной является выгода малого культурного круга - он дает этому влечению выход вовне, направляя агрессивность на стоящих за пределами круга» . Так культура формирует сетку двойных стандартов для «своих» и «чужих», помогая «своим» в реализации инстинкта Танатоса.

Получается, что у главного продукта Эроса - культуры - Фрейд обнаруживает деструктивный потенциал: Эрос не только создает культуру, но и проявляет (переводит во внешние формы) влечение к смерти. «Вследствие этой изначальной враждебности людей культурному сообществу постоянно угрожает распад» . Поэтому социокультурные регуляторы постоянно вынуждены совершенствоваться, усложняя способы ограничения и контроля индивидов. Фрейд убежден, что культура требует принесения в жертву как эротических, так и агрессивных склонностей человека, поскольку «культурный человек возможность счастья» предпочитает и променяет «на гарантированную безопасность» , комфорт и благополучие.

Взгляды Фрейда на истоки и природу инстинктов Эроса и Танатоса крайне пессимистичны. Агрессия, как разрушительная энергия, не только врожденная, берущая начало из «встроенного» в человеке инстинкта смерти, но она также и неизбежна, поскольку, если энергия Танатоса не будет обращена вовне, это вскоре приведет к саморазрушению индивидуума.

С одной стороны, Фрейд убежден, что только культура является инструментом противостояния влечению к смерти, но, с другой стороны, мыслитель указывает на принудительный характер культуры, выступающей необходимостью, которой лучше подчиниться. Далее следует неутешительный вывод: «все ее усилия не стоят затраченного труда, а итогом их будет лишь невыносимое для индивида состояние» . Основная проблема для человеческого общества, справедливо констатирует Фрейд, «найти целесообразное, то есть счастливое равновесие между индивидуальными притязаниями и культурными требованиями масс» . Однако, сам философ не верит в достижимость такого равновесия, считая конфликт непримиримым и роковым.

Таким образом, принципиально новым в модели дуализма человеческой природы Фрейда появляется использование терминов «деструкция» и «деструктивность». Благодаря открытию дуалистической пары Эроса и Танатоса в человеческой природе Фрейд сдвигает акценты с онтологического и гносеологического аспектов на анализ биологических и психологических сторон человеческой разрушительности. Исследование взаимодействия инстинктов смерти и жизни позволило открыть сплав любовного и деструктивного влечений, что во многом прояснили ранее непонятные наклонности (садизм, мазохизм). Австрийский мыслитель показывает, что этот конфликт Эроса и Танатоса приводит к выведению деструктивной энергии вовне. Однако деструкция направлена не только на внешний мир, но и на сам субъект. Фрейд формулирует тезис об «осуществляющемся процессе саморазрушения» , поскольку цель инстинкта смерти - это возвращение в неорганическое состояние. Идеи Фрейда породили ряд вопросов: если дуализм Эроса и Танатоса присущ человеческой природе, то можно ли говорить об этом взаимодействии на социальном уровне? Что такое деструкция в обществе? Какова ее природа, функции? Как ей противостоит культура? Таким образом, Фрейд затронул важную проблему, потребовавшую дальнейшего анализа.

Подведем итоги. Мы проанализировали идею негативности Гегеля, идею жестокости Ницше и идею инстинктов жизни и смерти Фрейда, выделяя ключевые моменты, повлиявшие на последующие исследования проблемы социальной деструкции. Большое значение для истории философии имеет гегелевская теоретическая разработка онтологии общего негативного принципа движения. Важно отметить, что констатацией негативных черт Просвещения Гегель положил начало критическому осмыслению этого феномена европейской цивилизации. Ницше переходит к безжалостной критике цивилизации, выявляя в качестве источника социальной деградации принцип жестокости познающего разума. Фрейд, помимо применения терминов «деструкция» и «деструктивность», находит силу, противостоящую деструктивности - культуру. Эти теоретико-критические открытия в значительной степени подготовили формирование концепции социальной деструкции в творчестве представителей Франкфуртской школы.

В психоанализе существует идея о том, в человеке происходит вечная борьба (дуальность) Эроса и Танатоса, то есть влечения к любви и влечения к смерти. Она не является исключительно плодом чьих-то размышлений, но регулярно подтверждается в практике психологов и психиатров.

Суть в том, что практически везде, где возникает любовь, автоматически появляется очень мощная программа на саморазрушение или разрушение другого человека. Примеры таких программ:

1) самоубийство на почве неразделенной любви или разрыва отношений, или убийство другого человека (про принципу "не доставайся же ты никому")

2) садизм и мазохизм, внедения ощущения себя жертвой или наоборот каким-нибудь "завоевателем" на уровне инстинктов.

3) придание сверхвыскокой важности даже самым незначительным противоречиям в отношениях полов, постановка любого вопроса на уровень жизни и смерти (преимущественно именно смерти)

4) выбор деструктивного образа жизни по отношению к себе на почве переживаний Эроса: это может быть как полная вседозволенность, так и полный запрет на отношения. Или постоянная психическая раскачка между двумя этими состояниями.

Метафизическая причина состоит в том, что есть структура от матрикс на тонких планах, которая объединяет энергии любви и смерти. Эрос и Танатос - реально существующие личности. Эрос отвечает за притяжение полов и объединение мужских и женских энергий, причем не только на материальном, но и на духовном плане. Танатос (в греческой мифологии он также называется Антэрос - противостоящий Эросу) - Служебный с высших планов, который в рамках дуальной игры имеет ярко ввраженные темные аспекты. Его "специализация" по роду матрикс - смерть и все, что с ней связано. Эманационно очень сильно связан с богом смерти Кощеем.

С определенного момента он вступил в борьбу с Эросом (благодаря которому происходит в том числе и продолжение жизни и рода) и начал искажать его энергии, внося в них разрушительные элементы. Собственно эти аспекты и приводят к подавляющему числу психологиеских проблем на почве любви и отношений, часть которых указана выше.

Отдельно здесь следует обратить внимание на проблемы влечения друг к другу людей и тварей в человеческих телах. Подобные отношения всегда дают сильный разрушительный результат, при этом человек страдает больше, чем демон. Такие отношения тоже могут инициироваться Танатосом.

Психологи, не всопринимающия воплощенную суть, в принципе не может разобраться в подобных отношениях, и строит "глубокие философские теории" на основе извращенных любовных отношений демонов с людьми и демонов друг с другом. Впрочем и взаимоотношения людей между собой, если они попали под управление энергий Танатоса, могут быть очень разрушительными для личностей обоих.

Танатос также может зацепить человека за малейшие негативные эмоции, и при помощи них оборвать канал связи по анахате, или даже инициировать ненависть. Но здесь все зависит исключительно от осознанности самого человека. Никто не может принудительно заставить перестать любить, если он сам не поддался негативным эмоциям. Извне может идти лишь провокация на эти эмоции, пусть и достаточно сильная. В общем-то все просто: ценить любовь и концентрироваться на ней, и не впадать в разрушителньые энергии, если какие-то внешние обстоятельства от матрикс пытаются ей помешать. Но для большинства людей это сложное испытание.

А самым сложным испытанием является так называемый "любовный треугольник" - одна из структур управления людьми Танатосом, который, скорее, правильнее назвать треугольником смерти. Сохранить любовь и взаимное уважение участникам треугольника крайне сложно. Точнее, не так и сложно, но "эго" и негативные культурные влияния, прописанные в сознании людей, заставляют всех поступать по разрушительным сценариям.

Кстати вся активно продвигаемая европейская культура с трагедиями и мелодрамами на почве "любви" - как раз восходит к структуре Эрос-Танатос. Земным воплощением Танатоса был, например, Фрэнсис Бэкон, пьесы которого подписаны именем Шекспира. Количество смертей на почве отношений между мужчиной и женщиной в них зашкаливает. И в принципе, многие из этих сюжетов (Отелло, Ромео и Джульетта и т.д.) могут послужить отличной иллюстрацией к теме Эрос-Танатос.

Миром правят не деньги, миром правят Эрос и Танатос. «All you need is love» голосила группа Beatles, и эти ребята были чертовски правы. Все что нам нужно — это любовь,но только каждый привносит в это понятие свои значения, те определения и ограничения на которые способен или же не способен.

Скульптура Антонио Канова «Амур и Психея».

И снова здравствуй, античность. Стремимся опять в твои объятия, полные снисходительной любви и добродушия. Как мы помним, в древней Греции царила гармония и калокагатия. Любовь, по представлению античных мыслителей, как питание спортсмена, должна была быть сбалансированной. Хотя и в гармоничной античности такого мнения не все придерживались, и были некоторые отклонения. То стоики желали аскезы, то киренаики требовали гедонизма. Но Платон всех уровнял, задав тенденцию всей Европе на годы вперед, обосновав дуалистическую концепцию любви. Добавив, что она может быть как приятной, так и вредной, а какая нужна вам, решайте сами.

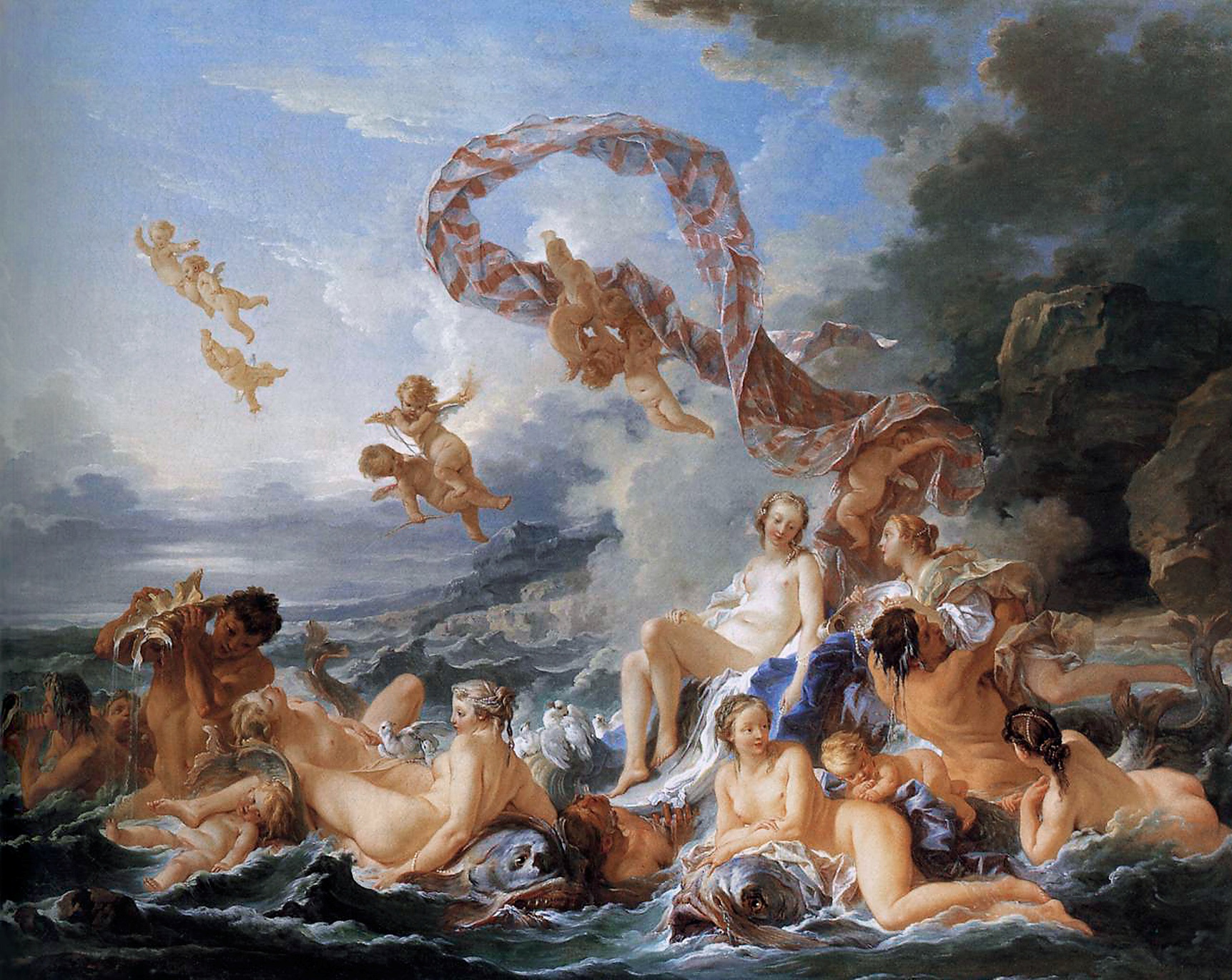

Француа Буше «Рождение и триумф Венеры».

Средневековые представления о любви, в отличие от предшествующих античных мировоззрений, обрели сугубо духовное воплощение. Для нас уже не секрет, что вся философская и культурная деятельность этого периода вращалась вокруг одной оси — имя ей религия. А потому и вся любовная деятельность, где начиналась, там собственно и заканчивалась, в силу того, что проявляться это чувство нигде кроме как в молитвенных экстазах, не могло.

Себастьяно Риччи «Спящая Венера и сатир».

Русский теолог и философ Соловьев позже скажет, что любовь имеет четыре пути развития. Первый адский, тут, скорее всего, подразумевались всякого рода извращения, из рода некрофилии и прочих бесовских страстей. Второй животный, ну тут вполне ясно — это постоянная концентрация на своем органе, и неспособность реагировать другими частями тела. Третий нормальный путь — человеческий, в нем сочетаются чувства и половое влечение. Ну и последний — ангельский, проявляется в аскетизме и безбрачии. К слову, сам теолог добавлял, что человеку четвертый путь не то что бы несвойственен, а можно сказать противопоказан. Так как цель высшего пути уберечь силу божественного Эроса от расхищения материальным хаосом, сохранить силу в чистоте, но для чего? Таким вопросом Соловьев поставил в тупик все высшее духовенство, вызвав у них обильные припадки гнева и негодования.

Адольф Вильям Бугро «Данте и Вергилий в аду».

Возрождение вернуло чувственное понимание красоты, за что ему огромное спасибо. Оно проявилось в новом, или точнее сказать старом, изображении человеческой фигуры, что раскрывало идею гармонии мирового порядка в чудотворной силе любви. Возвращение к античным идеалам любви животворящей, проявилось и в литературном жанре, comeback к эротическим романам античности прошел с успехом. Великолепные работы Данте, Петрарке, трактаты Фичино и Пикоделла Мирандола. Чуть позже, к более зрелому периоду Ренессанса появляются не только философские трактаты о любви и поэтические изыски, а, скажем, правила поведения и первые пикаперские техники.

Питер Пауль Рубенс «Нимфы, преследуемые фавнами».

Все же, так как колыбелью Возрожденья считается Италия, а жители этой солнечной страны известны своим страстным темпераментом, то все эти одухотворенные изыски неприкосновенной любви можно подлить на два, если не на другое простое число. В любой век случались мастера, умело совмещавшие походы к жене соседа, с поэтическими страданиями по даме, чье сердце всегда будет находиться вне доступа.

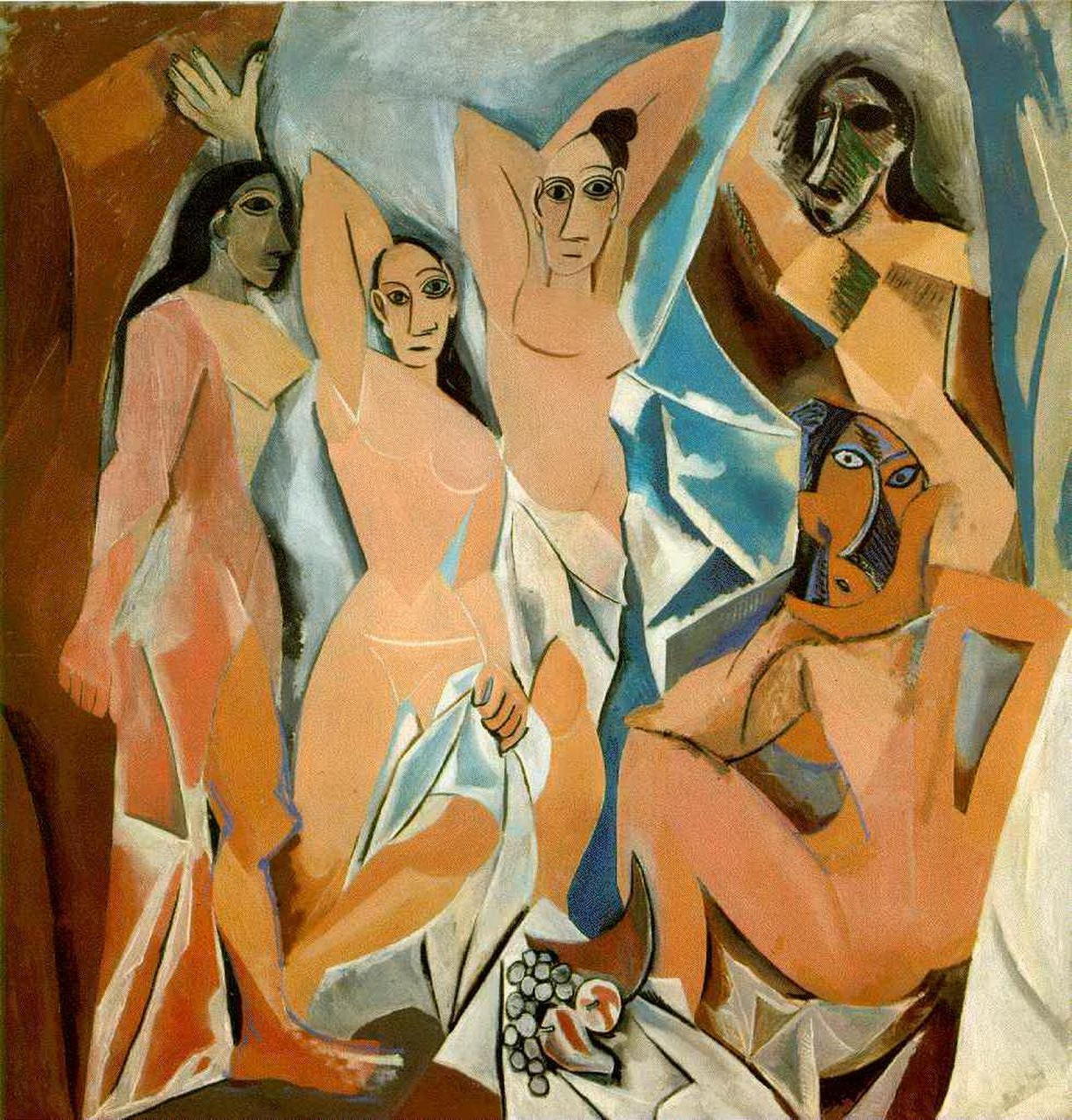

Пабло Пикассо «Авиньонские девицы».

Все возвышенное, что, безусловно, было в ренессансном творчестве, проявилось позже и у немецких романтиков. Они умело соединили и одухотворенное понимание любви Средних веков, и античные каноны чувственного восприятия. А их воодушевленное отношение к миру отразилось в умениях последующих мастеров.

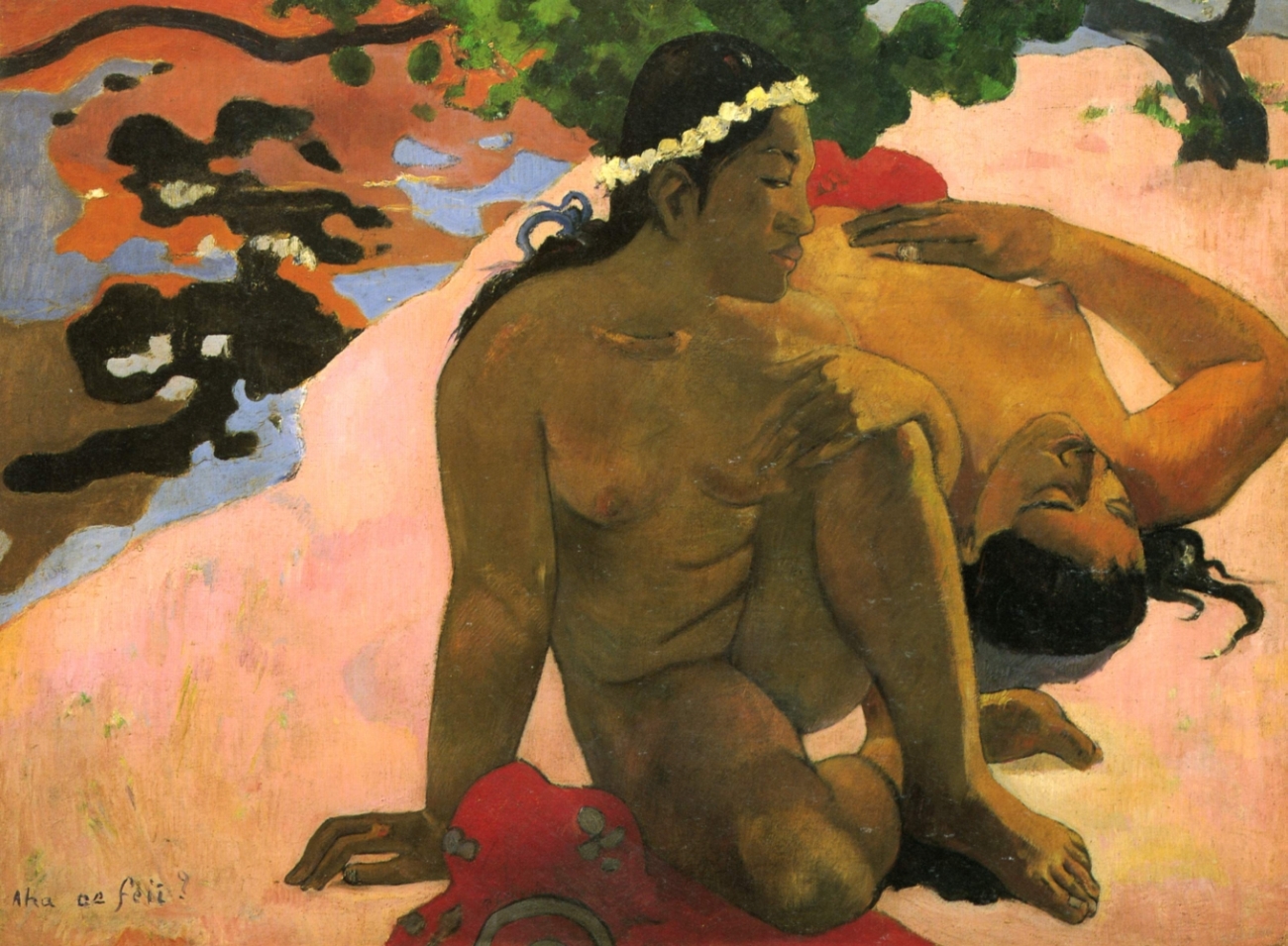

Поль Гоген «Две таитянки».

Вообще эротизм, как жанр, появился еще в античности. Но оголенные чресла у них не считались чем-то соблазнительно искушающим, как у нас сегодня. Такое отношение к телу пришло с приходом пуританской морали. Все эти ограничения, страхи и вбиваемые годами комплексы образовали целую эпоху несчастных женщин и мужчин с жуткими проблемы в рамкам физиологического и психического здоровья.

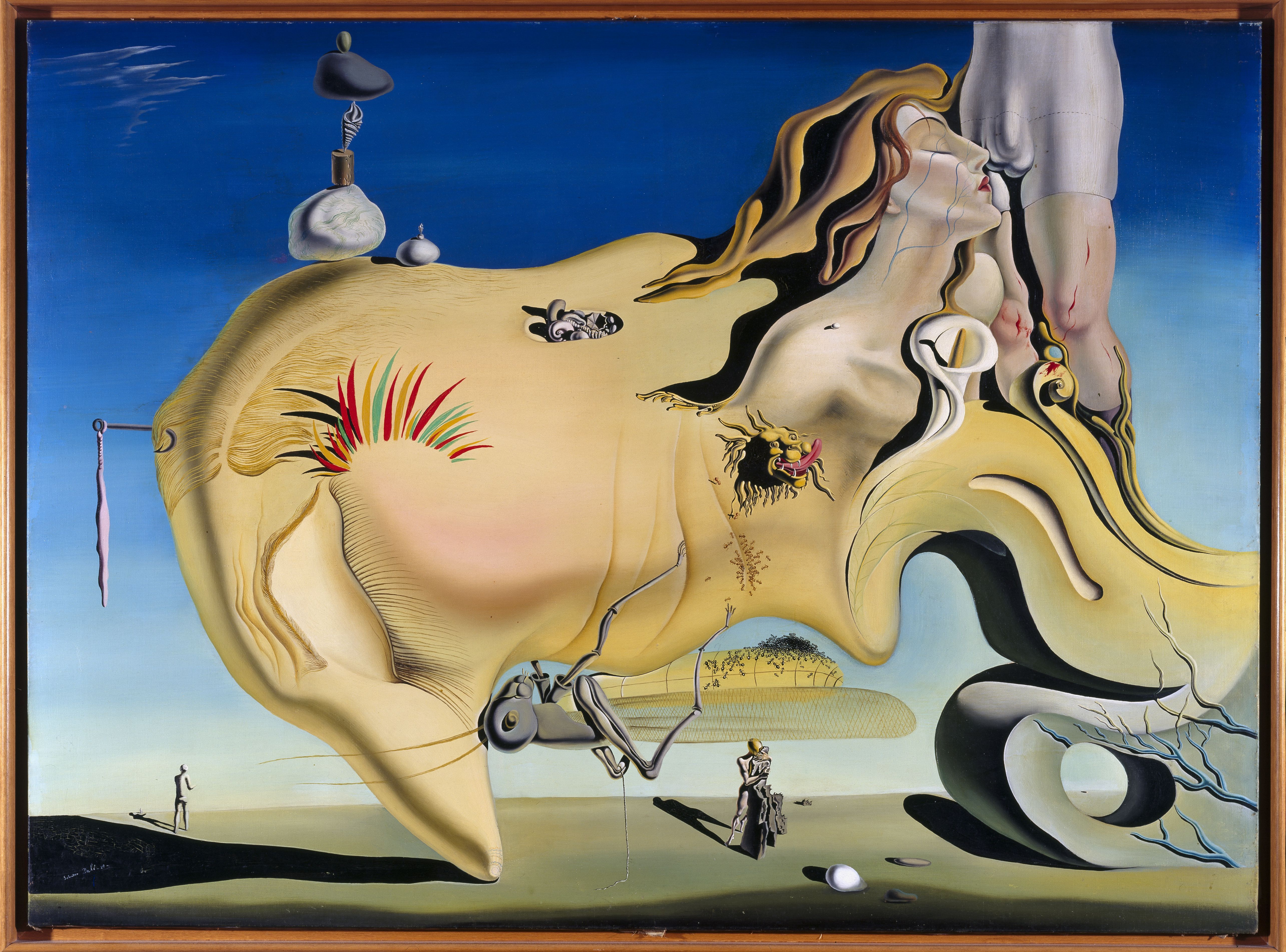

Сальвадор Дали «Великий мастурбатор».

Хотя сексуальная революция была сразу после средних веков, освобождение ХIX века от устарелых ограничений было не менее громким. Искусство модерна определяется новым виденьем любви, новым ее пониманием. Любовные чувства, и все производные от этого процесса действия, объясняются теперь психоанализом. Дядя Фрейд, как принято считать, не видел все только через одно место, а дал развернутую концепцию объяснения любви, природы вожделений и их роли в жизнедеятельности человека. Они чем-то похожи на представления античного философа Эмпедокла, который говорил о вечном противостоянии Вражды и Любви, как о движущем элементе вселенского равновесия. Зигмунд Фрейд же называет эти силы — Эрос и Танатос, в честь греческих богов любви и смерти.

Поль Гоген «А ты ревнуешь?».

Говоря откровенно, мировая культура не обилует примерами, когда искусство соблюдало равновесное отношение к чему-либо, зачастую же, мировые тенденции кидает от одной стороны в другую. Что ж, нам остается наблюдать, анализировать и создавать свое.

Роберто Ферри.

Все наши желания, поступки и действия движимы этим незримым и необъяснимым чувством.

Искусство — это зеркало. Творец — это Нарцисс выискивающий свое отражение.