Расстановка ударений: АДАПТАЦИО`ННЫЙ СИНДРО`М

АДАПТАЦИОННЫЙ СИНДРОМ (позднелат. adaptatio - приспособление) - совокупность неспецифических изменений, возникающих в организме животного или человека при действии любого патогенного раздражителя. Термин предложен Селье (см.) в 1936 г.

По Селье, А. с. является клиническим проявлением стресс-реакции (см. Стресс ), всегда возникающей при любых неблагоприятных для организма условиях.

Селье различает общий, или генерализованный, адаптационный синдром, наиболее тяжелым проявлением которого является шок, и местный адаптационный синдром, развивающийся в виде воспаления. Синдром называется общим (генерализованным) потому, что он возникает как реакция всего организма, и адаптационным, т. к. его развитие способствует выздоровлению.

В развитии общего А. с. отмечаются последовательно развивающиеся стадии. Вначале, когда создается угроза нарушения гомеостаза и происходит мобилизация защитных сил организма, возникает стадия тревоги (тревога - призыв к мобилизации). Во вторую фазу этой стадии происходит восстановление нарушенного равновесия и переход в стадию резистентности, когда организм становится более устойчив не только к действию данного раздражителя, но и по отношению к другим патогенным факторам (перекрестная резистентность). В тех случаях, когда организм не полностью преодолевает продолжающееся действие патогенного раздражителя, развивается стадия истощения. Гибель организма может наступить в стадии тревоги или истощения.

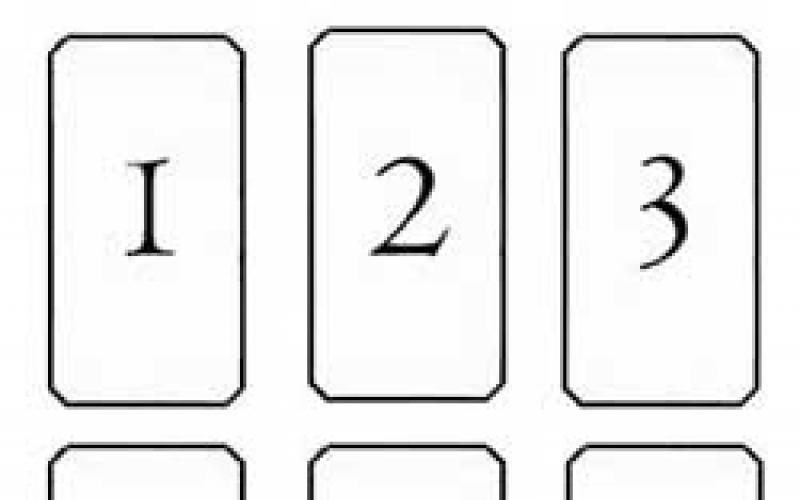

Рис. Изменение веса тела растущих крыс на различных стадиях общего адаптационного синдрома при дозированном электрораздражении: I - стадия тревоги (фаза мобилизации); II - стадия резистентности; III - стадия истощения

Одним из показателей, определяющих стадии А. с., может служить изменение общего баланса обмена. В стадии тревоги и истощения преобладают явления катаболизма (диссимиляции), а в стадии резистентности - анаболизма (ассимиляции). У постоянно растущих животных (крыс) стадии общего А. с., напр, при ежедневном дозированном электрораздражении, легко могут быть выявлены по изменению веса (рис.). Наиболее существенные изменения организма при общем А. с.: гипертрофия коры надпочечников, атрофия тимико-лимфатической системы и кровоточащие язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Указанные изменения были известны в литературе и до работ Селье. Гипертрофия коры надпочечников и увеличение ее активности при действии различных факторов были изучены А. А. Богомольцем (1909). Появление кровоизлияний в желудке и кишечнике как стандартная форма дистрофии было описано А. Д. Сперанским (1935). Селье стремился найти причины возникновения общего А. с. и определить его биологическую сущность. Часть этой очень сложной задачи им успешно решена. Установлено, что многие изменения, наступающие при общем А. с., зависят от усиления гормональной активности передней доли гипофиза, к-рый, выделяя адренокортикотропный гормон (АКТГ), стимулирует секреторную активность коры надпочечников. Многими исследователями показано, что реакция передней доли гипофиза и коры надпочечников возникает очень быстро (минуты и даже секунды) и что в свою очередь она зависит от гипоталамуса, в к-ром вырабатывается особое вещество - рилизингфактор (см. Гипоталамические нейрогормоны ), стимулирующее секрецию передней доли гипофиза. Т. о., при общем А. с. реагирует система гипоталамус → передняя доля гипофиза → кора надпочечников. К числу пусковых механизмов этой системы следует отнести выделение адреналина и норадреналина, значение к-рых, независимо от работ Селье, было показано Кеннопом (W. Cannon, 1932), а также Л. А. Орбели (1926 - 1935) в учении об адаптационно-трофической роли симпатической нервной системы.

В экспериментах и в клинике твердо установлено, что при функциональной недостаточности коры надпочечников резко понижается резистентность организма. Введением стероидных гормонов (глюкокортикоидов) можно восстановить резистентность организма, поэтому Селье считает их адаптивными гормонами. К этой же группе он относит АКТГ, СТГ, адреналин и норадреналин, поскольку их действие связано с надпочечниками и адаптацией. Однако в работах Селье показано, что нек-рые гормоны и препараты (этилэстернол, тирозин и др.) могут повышать резистентность организма к токсическим веществам, усиливая действие, ферментных систем печени. В связи с этим не следует считать, что состояние неспецифической резистентности организма определяется только прямым действием самих гормонов на патогенный фактор. Состояние неспецифической резистентности зависит от ряда процессов. Сюда относится влияние гормонов на воспаление, проницаемость сосудов, активность ферментов, систему крови и др.

Много неясного и в объяснении механизма возникновения различных симптомов общего А. с. Вначале считали, что атрофия тимико-лимфатической системы происходит в результате распада лимфоидных клеток под влиянием увеличения в крови глюкокортикоидов, которое всегда имеет место в начальной фазе развития общего А. с. Однако установлено, что распад лимфоидных клеток не так велик и что основным фактором опустошения ткани является миграция лимфоидных клеток.

Образование язв желудка и двенадцатиперстной кишки не может быть поставлено в прямую зависимость от секреторной активности коры надпочечников. Возникновение язв в большей степени связано с влиянием вегетативной нервной системы на кислотность и ферментную активность желудочного сока, секрецию слизи, тонус мышечной стенки и на изменение микроциркуляции. С целью уточнения ульцерогенных механизмов изучалось значение дегрануляции тучных клеток, увеличения гистамина (см.) и серотонина (см.) и влияние микрофлоры. Однако до сих пор не решен вопрос о том, какой фактор является решающим в развитии язв и какую роль в этих процессах играют кортикостероиды. Нельзя считать, что образование язв является адаптивным процессом. Ни механизмы развития, ни биологическая значимость этого явления в понятии общего А. с. не раскрыты. Однако применение кортикостероидов в больших, не физиологических, дозах может вызывать развитие язв желудка и двенадцатиперстной кишки.

Селье справедливо полагает, что защитные реакции организма не всегда оптимальны, поэтому во многих случаях, по его мнению, могут возникать так наз. болезни адаптации. Основной причиной их развития, по Селье, является либо неправильное соотношение гормонов, при к-ром превалируют гормоны, усиливающие реакцию воспаления (СТГ гипофиза и минералокортикоиды коры надпочечников), в то время как антивоспалительных гормонов (АКТГ гипофиза и глюкокортикоиды коры надпочечников) недостаточно, либо особая реактивность организма, вызванная неблагоприятными предшествующими воздействиями (нефрэктомпя, избыточная нагрузка солью, применение кортикостероидов и др.), что создает предрасположение (диатез) к развитию патологических процессов. В условиях эксперимента удалось воспроизвести целый ряд заболеваний типа коллагенозов, артриты, узелковый периартериит, нефросклероз, гипертонию, некрозы миокарда, склеродермию, метаплазию мышечной ткани и др. Однако пока нет оснований считать, что причины возникновения тех или иных процессов в эксперименте идентичны причинам их появления в организме человека.

Так, в клинике при указанных патологических процессах не было обнаружено увеличения количества провоспалительных кортикоидов (ДОКА, альдостерона, СТГ), что следовало ожидать согласно концепции Селье. При многих хрон. заболеваниях человека не возникает изменений, свойственных болезням адаптации. Критический анализ нек-рых экспериментов Селье позволяет предположить, что иногда возникающая патология является следствием скорее аллергических проявлений, чем гормональных расстройств [Коуп (С. L. Соре)]. И если имеют место неадекватные гормональные реакции, то их следует скорее рассматривать как проявление патологии соответствующих желез, чем как болезни адаптации.

В работах по изучению местного адаптационного синдрома Селье показал, что в зависимости от изменения гормональной активности гипофиза и коры надпочечников может в значительной мере меняться барьерная роль воспаления.

Селье считает общий А. с. обязательным проявлением «просто болезни». Поэтому однотипная картина общего А. с. является общим компонентом при самых различных заболеваниях, не связанным со спецификой действия патогенного фактора. На этом основании Селье на протяжении многих лет пропагандирует идею построения единой теории медицины, и это, несомненно, вызывает большой интерес. Однако не все теоретические обобщения Селье получают всеобщее признание. В любой неспецифической реакции всегда имеются характерные признаки, обусловленные действием именно данного раздражителя, поэтому реакции не однозначны, да и развитие самого А. с. не обусловлено единым механизмом гормональных влияний (напр., язвы желудка и двенадцатиперстной кишки). Сходство внешних проявлений общего А. с. при различных заболеваниях не служит доказательством общности этиологических причин, поэтому идея Селье о плюрикаузализме как основе развития всех болезней не может быть безоговорочно принята.

Библиогр .: Горизонтов П. Д . Роль системы гипофиз - кора надпочечников в патогенезе экстремальных состояний, Вести. АМН СССР, № 7, с. 23, 1969, библиогр.; Горизонтов П. Д . и Протасова Т. Н . Роль АКТГ и кортикостероидов в патологии (К проблеме стресса), М., 1968, библиогр.; Селье Г . Очерки об адаптационном синдроме, пер. с англ., М., I960; он же , На уровне целого организма, пер. с англ., М., 1972; Cope C. L . Adrenal steroids and disease, L., 1965, bibliogr.

П. Д. Горизонтов.

Источники:

- Большая медицинская энциклопедия. Том 1/Главный редактор академик Б. В. Петровский; издательство «Советская энциклопедия»; Москва, 1974.- 576 с.

В научной литературе адаптационный синдром характеризуется как комплекс изменений, которые несвойственны для человека, но проявляются при воздействии на организм различного рода сильных раздражителей или факторов, которые причиняют ему вред.

Код по МКБ-10

F43 Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации

Эффекты глюкокортикоидов при общем адаптационном синдроме

Глюкокортикоиды – гормоны, что выделяются в процессе активной работы коры надпочечников. Их роль крайне важна в функционирования организма во время адаптационного синдрома. Они исполняют защитную функцию, которая проявляется в понижении степени проницаемости сосудов, что предотвращает уменьшение уровня АД при негативных раздражителях. Снижая проницаемость мембран клеток и лизосом, глюкокортикоиды препятствуют их повреждению во время травм и при отравлениях. Также благодаря ним повышается уровень энергетического ресурса организма, поскольку эти гормоны принимают активное участие в регуляции углеводго обмена.

Снижая степень проницаемости клеток и сосудов, глюкокортикоиды устраняют воспалительные процессы. Еще одна их особенность в том, что они повышают тонус нервной системы, снабжая нервные клетки глюкозой. Активируя в печени выработку альбуминов, что отвечают за создание нужного уровня давления крови в сосудах, в стрессовых ситуациях глюкокортикоиды предотвращают снижения объема циркулирующей крови и падению артериального давления.

Но не всегда глюкокортикоиды полезны, они имеют и повреждающее действие. Они приводят к разрушению лимфоидной ткани, что провоцирует развитие лимфопении. Это сказывается на выработке антител. Поэтому случается, что физически здоровые люди начинают чаще болеть.

Чтобы не столкнуться с таким неприятным состоянием как адаптационный синдром необходимо проводить профилактику стресса, а именно заниматься спортом, закаливать организм, посещать аутотренинги, откорректировать рацион питания, уделить внимание любимому занятию. Данные методы помогут корригировать ответную реакцию организма на психические раздражители, травмы, инфекции. Процесс лечения зависит от стадии синдрома. На первом этапе применяются гидроэлектрические растворы. На втором – назначают соли калия и гидрокортизон. На стадии истощения потребуется восстановление процесса кровообращения, поэтому используют сердечнососудистые аналептики.

Стресс и адаптационный синдром

Адаптационный синдром является реакцией организма на стресс . Специалистами были установлены факторы, которые предрасполагают к развитию данной патологии:

- индивидуальные особенности человека: тревожность, низкая степень стресоустойчивости, нигилизм, безынициативность, социальная отчужденность,

- механизмы защиты и противостояния стресогенным факторам,

- социальная поддержка либо ее отсутствие,

- предварительный прогноз индивидом события, которое может оказать стрессовое воздействие.

Причиной появления адаптационного синдрома может стать травма, перепад температуры, физические нагрузки, инфекция и прочее. Среди главных признаков адаптационного синдрома выделяют: кровотечения в органах пищеварения, усиленная работа и увеличение размеров коркового слоя надпочечников, с повышенным выделением гормональных веществ, инволюция вилочковой железы и селезенки, снижения выработка клеток крови. Диагностировать адаптационное расстройство можно и по таким критериям:

- появление реакции на стресс в течение 3-х месяцев, с момента его проявления;

- оно не является реакцией на необычный стрессогенный фактор, и выходит за рамки нормального поведения;

- очевидны нарушения в профессиональной и социальной сферах.

Избежать появления адаптационного синдрома можно естественным путем. Даже специалисты назначают медикаментозное лечение как последнюю меру. Необходимо выработать механизм психологической защиты, основная функция которого заключается в выработке сознательных психологических барьеров от негативных эмоций и факторов, что травмируют психику.

Общий адаптационный синдром Селье

Известный физиолог, патолог и эндокринолог Ганс Селье выдвинул теорию, что у людей проявляются неспецифические физиологические реакции организма на стресс. Совокупности этих реакций он дал название – «общий адаптационный синдром». Ученый определил, что данное проявление представляет собою усиленное приспособление организма к изменениям в условиях среды обитания, за счет включения специальных механизмов защиты.

Селье отмечал, что ни один организм не может постоянно пребывать в тревожном состоянии. Если стресс оказывает сильное воздействие, то пациента ожидает смертельный исход еще на начальной стадии. На втором этапе израсходуются адаптационные резервы. Если же стрессор не прекращает своего действия, то это приводит к истощению. Селье утверждал, что при запущенности общего адаптационного синдрома, может наступить смерть.

Стадии адаптационного синдрома

В адаптационном синдроме было выделено три фазы:

- 1 - стадия тревоги. Она может длиться от шести часов и до двух суток. В это время повышается степень выработки и поступление в кровоток глюкокортикоидов и адреналина. Организм пациента начинает подстраиваться к сложившейся ситуации. Стадия тревоги имеет две фазы: шока и противошока. Во время первой повышается степень угрозы функциональным системам организма, вследствие чего появляется гипоксия, снижается АД, повышается температура, понижается уровень глюкозы в крови. В фазе противошока наблюдается активная работа надпочечников и выброс кортикостероидов.

- 2 – стадия резистентности. Возрастает устойчивость пациента к разного рода воздействиям. Ближе к ее завершению, общее состояние человека заметно улучшается, работы систем приходит в норму и наступает выздоровление. Если сила раздражителя значительно превышает возможности организма, тогда о положительном результате нельзя говорить.

- 3 - стадия истощения. Здесь есть большая вероятность летального исхода, поскольку ослабевает функциональная активность коры надпочечников. Происходит сбой в работе других систем.

Selye H., 1936]. Неспецифическая реакция защиты, вызываемая воздействием разнообразных внешних раздражителей, стрессоров. Стресс - состояние организма, определяемое этими неспецифическими изменениями и рассматриваемое как попытка восстановить гомеостатическое равновесие. Различают три фазы общего адаптационного синдрома: 1) реакция тревога, "аларм", мобилизация; 2) стадия сопротивления, резистентности; 3) стадия истощения, когда исчерпываются адаптивные возможности. Ведущая роль в развертывании адаптивного синдрома принадлежит гормонам; таким образом, из совокупности процессов, входящих в понятие стресса, разрабатывается только одно звено. В психиатрии также отмечались попытки объяснить возникновение некоторых заболеваний, в первую очередь эндогенных, с позиции концепции стресса. Концепция H. Selye способствует углублению наших знаний о соматических основах шизофрении, но не может достаточно объяснить сущность болезненных проявлений [Морозов В.М., 1963]. Эта концепция сыграла важную роль в дальнейшей разработке учения K. Bonhoeffer об острых экзогенного типа реакциях.

Особенности синдрома адаптации на кортикальном, психологическом уровнях могут соотноситься с Розенцвейга теорией фрустрации.

Селье синдром адаптации

лат. аdaptere – приспособлять) - изученная Г.Селье и его сотрудниками (1936) неспецифическая биологическая реакция защиты, вызываемой разнообразными воздействиями на организм, включая психологические. Общий адаптационный синдром в законченном цикле своего развития протекает в три стадии: 1. стадия тревоги («аларма»), представленная двумя фазами, – а) шоком и б) противошоком; 2. стадия резистентности, в которой повышается активность гормональных структур и происходит мобилизация защитных ресурсов организма; 3. стадия истощения, в которой наступает истощение резервных возможностей организма, повышается его восприимчивость к патогенным факторам. Хотя на всех стадиях развития синдрома адаптации существует риск неадаптивных ответных реакций (в том числе в фазе противошока, в стадии резистентности), термин «стресс» предпочитается как обозначающий нормальное, физиологическое явление; разного рода отклонения от адаптивной линии обозначают термином «дистресс». Попытки использовать теорию Г.Селье в психиатрии расширили возможности понимания соматических основ эндогенных психических расстройств, в основном, шизофрении, но оказались в стороне от изучения сущности болезненных проявлений (Морозов, 1963). Предполагается, что особенности синдрома адаптации на кортикальном уровне, психологическом уровнях могут соотноситься с теорией фрустрации Розенцвейга (Блейхер, 1995).

Адаптационный синдром - сложный симптомокомплекс, возникающий под воздействием на организм человека раздражающих факторов, причиняющих вред здоровью. Проще говоря, это особая реакция на стресс

. В основе патологии лежат усилия организма, который приспосабливается к меняющимся условиям внешней среды. Впервые термин «адаптация» появился в 1936 году. В переводе с латинского языка adaptatio означает «приспособление».

О происхождении адаптационного синдрома повествует теория Селье. Этот ученый описал процесс активации защитных механизмов в ответ на воздействие экзогенных факторов. Студент университета Праги в 1926 году наблюдал за людьми с различными заболеваниями внутренних органов, которые проявлялись отсутствием аппетита, миастенией, гипертензией, апатией, слабостью, разбитостью. У всех больных имелись схожие изменения в структуре надпочечников, лимфоузлов, желудка. Спустя десятилетие Г. Селье доказал, что в ответ на стресс в организме развиваются неспецифические физиологические реакции, с помощью которых он приспосабливается к изменяющимся условиям среды.

Сначала в организме активизируются рефлексы – сосудодвигательные, секреторные, защитные, трофические. Постепенно к ним присоединяются гуморальные факторы - выброс в кровь биологически активных веществ: адреналина, гистамина. Они включают механизмы, обеспечивающие адаптацию организма – ретикулярную формацию головного мозга и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. Гипоталамус продуцирует рилизинг-гормоны, от концентрации которых зависит работа гипофиза и периферических эндокринных желез. Гипофизарные клетки выделяют в кровь кортикотропин, стимулирующий секрецию глюкокортикостероидов. В процесс одномоментно вовлекаются прочие нейрогуморальные механизмы и ЦНС в целом.

В человеческий организм природа заложила все возможные адаптационные механизмы. Человек считается живым существом с самой высокой степенью выживаемости. Его ресурсы и запас жизненной энергии просто потрясают. Симптоматика большинства заболеваний появляется и начинает беспокоить, только тогда, когда площадь пораженной ткани достигнет 70%. До этого больной чувствует лишь преходящие недомогания и легко с ними смиряется. Такое пренебрежение собственным здоровьем часто заканчивается плачевно.

Стадии

Этапы или стадии общего адаптационного синдрома:

- Тревога связана с нарушением равновесия гомеостатических механизмов и активизацией физических ресурсов организма. На стресс первоначально реагируют структуры эндокринной системы, особенно кортикотропный, тиреотропный и соматотропный механизмы. Эта стадия длится максимум двое суток. В крови повышается концентрация глюкокортикоидных гормонов и адреналина. Организм человека вынужден подстраиваться под подобные изменения. Сначала нарушается функционирование основных систем организма, что проявляется кислородным голоданием тканей, гипотензией, гипертермией, гипогликемией. Лимфоциты стремительно покидают вилочковую железу, селезенку и лимфоузлы, что приводит к их опустошению. В крови возникает эозинопения, а в желудке появляются эрозии и язвы. Шоковое состояние сменяется восстановлением работы внутренних органов благодаря выбросу надпочечниками кортикостероидов.

- Организм сопротивляется воздействию негативных факторов. На этой стадии все усилия направлены на поддержание равновесия внутренней среды при изменившихся внешних условиях. Благодаря устойчивости организма к различным раздражителям и патогенным факторам, его общее состояние нормализуется, работоспособность систем восстанавливается, наступает выздоровление. Стадия резистентности означает, что организм способен удерживать постоянство внутренней среды даже при значительно изменяющихся внешних условиях. При этом снижается секреция тиреоидных гормонов, гипертрофируется кора надпочечников, усиливается выработка глюкокортикостероидов. Благодаря этим процессам состояние организма остается стабильным. Вторая стадия заканчивается полным восстановлением функций или сменяется третьей стадией – истощением.

- Под непрекращающимся воздействием негативных факторов защитные механизмы ослабевают, и организм истощается . Когда внутренние силы полностью исчерпают себя, наступит летальный исход. Это связано со снижением функциональной активности коры надпочечников, приводящей к сбою в работе других органов и систем. Организм испытывает большую нагрузку, возникают симптомы первой стадии, с которыми он уже не может справиться, что приводит к физическому дефекту или гибели больного.

Если негативный фактор обладает силой, несовместимой с жизнью, организм не сможет долго находиться на стадии тревоги. Он погибнет в первые часы или дни патологии. Если организм справится, наступит стадия резистентности, на которой резервы расходуются сбалансировано. Процессы жизнедеятельности при этом протекают нормально. Но ресурсы человеческого организма не безграничны. Если негативный фактор не прекращает своего воздействия, запасы внутренней энергии иссякают, и наступает истощение.

Причины

Стресс - основной фактор, провоцирующий развитие общего адаптационного синдрома и способствующий появлению психосоматической симптоматики. На стресс реагируют все органы сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной, нервной, дыхательной систем.

Причиной патологии может стать любой экзогенный фактор, оказывающий неблагоприятное воздействие на организм человека. К таким факторам относятся: травматические повреждения, гипо- или гипертермия, физическое перенапряжение, кровопотеря, некоторые лекарственные препараты, инфекционные агенты - бактерии, вирусы, грибы, простейшие, гельминты, ионизирующее излучение, смена места жительства и часового пояса, семейный разлад, резкая перемена погоды, смерть или болезнь близких, финансовые трудности, рождение ребенка, хроническое недосыпание.

Адаптационный синдром чаще всего развивается у лиц, нервная система которых обладает низкой устойчивостью к стрессовому воздействию. Обычно это беспокойные и тревожные люди, не проявляющие инициативу и отрицающие общепринятые ценности, идеалы, нормы нравственности. В группу риска также входят лица, истощенные болезнью или тяжким трудом; имеющие в анамнезе патологии ЦНС; пожилые, особенно одинокие старики.

Селье изучал этиологические факторы и патогенетические основы общего адаптационного синдрома. Он установил, что в основе патологии лежит сложный механизм. При активации гипофизарных клеток выделяется АКТГ, и повышается функциональная активность коркового слоя надпочечников. Это происходит очень быстро – за считанные минуты или секунды. На клетки гипофиза прямое влияние имеет гипоталамус, который вырабатывает рилизинг-фактор – стимулятор гипофизарной секреции. Экспериментально доказано, что при дисфункции коры надпочечников снижается общая сопротивляемость организма, восстановить которую можно введением стероидных гормонов. Их Селье называл адаптивными.

Клиника

Проявлениями патологии являются:

- слабость - результат любого потрясения,

- дисфункция самого слабого органа,

- снижение иммунитета и развитие инфекционных патологий,

- одышка - при незначительном стрессовом воздействии,

- учащенное дыхание до пересыхания слизистой носоглотки - при длительном и сильном переживании,

- стеснение, дискомфорт, боль в груди - признак спастического сокращения дыхательных мышц,

- приступы удушья,

- головная боль и головокружение,

- тахикардия,

- бессонница ночью и сонливость днем,

- отсутствие аппетита,

- гипергликемия,

- всплеск эмоций, чувство неконтролируемой тревоги, страха, возбуждения, агрессии,

- отчаяние, безнадежность,

- тошнота, однократная рвота,

- гипергидроз,

- озноб и жар,

- боль в животе,

- тенезмы и диарея,

- онемение конечностей – «ватные» ноги,

- недержание мочи.

К тяжелым признакам патологии относятся желудочно-кишечные кровотечения, гиперфункция и гиперплазия коркового слоя надпочечников, дисбаланс гормонов в крови, нарушение кроветворной функции, инволюция селезенки, нарушение обмена веществ с преобладанием процессов распада.

Диагностика и лечение

Заподозрить адаптационный синдром у больного можно, если у него на протяжении трех месяцев неоднократно возникала одна и та же реакция на стресс, проявляющаяся характерными клиническими признаками. Кроме общей соматической симптоматики, у пациентов возникают психические отклонения и социальные проблемы.

Симптомы при адаптационном синдроме очень похожи на проявления заболеваний внутренних органов. Заподозрить синдром можно по тому факту, что клинические признаки у больного затрагивают сразу несколько систем организма. Для подтверждения диагноза проводят полное лабораторно-инструментальное обследование, включающее УЗИ внутренних органов ЭКГ, ФГДС, рентген, анализы. В крови определяют уровень гормонов - статинов и либеринов, адренокортикотропного, тиреотропного и соматотропного гормонов, глюкокортикостероидов. В результатах данных исследований не должно быть каких-либо отклонений от нормы. Подтвердить наличие патологии, вызванной сильным стрессом, может психотерапевт или психиатр после беседы с больным или специального тестирования. В пользу стрессовой реакции свидетельствует изменение концентрации в крови кортизола и адренокортикотропного гормона.

Лечение адаптационного синдрома начинают с немедикаментозного воздействия:

- Психотерапия. Чтобы реально помочь пациенту, врачу необходимо выявить фактор, ставший причиной стресса. В ходе доверительной беседы психотерапевт обращает внимание на страхи и переживания больного. К основным методам лечения относятся: гипноз, релаксация, тренинги.

- Физическая активность – прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика, плавание, любимый вид спорта, посещение тренажерного зала.

- Коррекция образа жизни - правильное питание, исключение алкоголя, борьба с ожирением, оптимальный режим труда, полноценный отдых и сон.

- Справиться с адаптационным синдромом помогут также дыхательные техники, йога, общение с людьми, путешествия, позитивный настрой.

Медикаментозную терапию назначают в запущенных случаях, когда другие методы не дают положительного результата, когда нарастает страх, тревога и ухудшается общее состояние.

Лекарственную терапию назначают психоневрологи:

- витамины группы В: В1, В2, В3, В6, В12,

- успокоительные средства – «Валокордин», «Корвалол»,

- ноотропы - «Пирацетам», «Винпоцетин»,

- седативные препараты растительного происхождения – «Ново-Пассит», «Персен»,

- антидепрессанты – «Флуоксетин», «Азафен»,

- транквилизаторы – «Феназепам», «Алпразолам».

Профилактические мероприятия при адаптационном синдроме заключаются в ведении здорового образа жизни, включающего регулярные спортивные занятия, закаливающие процедуры, посещение аутотренингов, коррекцию рациона питания. Эти методики помогут организму адекватно реагировать на стрессы, травмы, инфекции. Чтобы избежать развития патологии, необходимо сознательно выработать психологические барьеры, защищающие от отрицательных эмоций и факторов, травмирующих психику.

Видео: лекция по адаптационному синдрому

Видео: синдром биологического стресса Селье

Видео: общий адаптационный синдром и стресс

Эндокринные теории мы рассмотрим на примере теории болезней адаптации. Теория болезней адаптации базируется на учении об общем адаптационном синдроме.

Это учение было разработано крупнейшим ученым двадцатого века канадским патофизиологом Гансом Селье. Будучи еще студентом, Селье обратил внимание на то, что при самых разных заболеваниях имеется много одинаковых или сходных симптомов. Его удивляло, что при демонстрации больных анализу этих неспецифических проявлений болезни внимания, как правило, не уделяли. После окончания Венского университета в тридцатые годы Селье занялся экспериментальными исследованиями. И тут он снова столкнулся с судьбоносной для него закономерностью: при действии самых разных раздражителей у подопытных животных выявились однотипные изменения – увеличение и гиперемия коры надпочечников, язвы в желудочно-кишечном тракте, атрофия тимико-лимфатического аппарата, уменьшение содержания в крови лимфоцитов и эозинофилов и увеличение содержания глюкозы. И тут его осенило… Он понял, что перед ним важнейшая закономерность, что это перст судьбы, «золотая жила». Нужно сказать, что в тот период у молодого исследователя, кроме простейшего лабораторного оборудования (микроскоп, ножницы, скальпель), фактически ничего не было. Но это не помешало ему совершить великое открытие, преобразовавшее всю медицинскую науку. Пройдут годы. Селье станет директором знаменитого научно-исследовательского института в Монреале. У него будет все, но такого взлета мысли уже не будет. Главное все-таки не техника, а идеи! Какую же идею выдвинул и в дальнейшем развивал всю жизнь (он умер в 1982 году) Ганс Селье?

На основании своих исследований Селье пришел к заключению, что при любом напряжении организма, будь то болезнь или физическая работа, будь то экзамен или любовь, в организме развивается комплекс реакций, направленных на его защиту. Этот комплекс реакций Селье назвал «общим адаптационным синдромом». Общий адаптационный синдром (ОАС) – это совокупность неспецифических (то есть возникающих при действии разных раздражителей) стандартных реакций организма, реализующихся через эндокринную (главным образом гипофиз-адреналовую) систему и играющих для организма в основном защитную роль. Иногда этот синдром называют коротким словом «стресс». Это не совсем точно. Stress – значит напряжение. Стресс вызывает развитие ОАС. Напряжение могут испытывать и отдельные клетки, и растительные организмы. ОАС же может развиваться только при наличии гипофиз-адреналовой системы. Но так уж получилось, что в житейскую практику да и в науку слово «стресс» вошло как синоним термина «общий адаптационный синдром». Поэтому для краткости и мы в дальнейшем будем использовать этот термин в значении «ОАС».

Механизм развития общего адаптационного синдрома сложен. При действии стрессора (стрессором Селье называет любой раздражитель) происходит рефлекторное и гуморальное возбуждение нейросекреторных клеток гипоталамуса. Рефлекторное, потому что импульсы от всех известных афферентных систем стекаются в ретикулярную формацию мозгового ствола; гуморальное, потому что первой при действии стрессора, как правило, возбуждается симпато-адреналовая система, и при этом из мозгового слоя надпочечников выделяется адреналин, который током крови приносится к нейросекреторным клеткам. Кстати, адреналин нередко называют основным гормоном стресса. Стресса – может быть, но не ОАС. Развитие ОАС обеспечивают гормоны гипофиза и коры надпочечников. Адреналин правильнее считать первым медиатором ОАС. Он выделяется, когда ОАС еще не развился. Он (но не только он) может запустить этот синдром. Гуморальное возбуждение нейросекреторных клеток гипоталамуса может быть также связано с уменьшением содержания в крови гормонов коры надпочечников (в частности, при их усиленном потреблении тканями).

Нейросекреторные клетки гипоталамуса имеют две ипостаси. С одной стороны, это нервные клетки, способные реагировать на нервные импульсы. С другой стороны, это секреторные клетки, выделяющие при возбуждении рилизинг-факторы (факторы освобождения). Есть два вида рилизинг-факторов; либерины (они стимулируют секрецию гипофизом тропных гормонов) и станины (они препятствуют секреции тропных гормонов). Либерины и станины – это две вожжи, с помощью которых гипоталамус управляет деятельностью гипофиза. Когда Селье разрабатывал свою теорию, они еще не были известны. Их изучили Гиллемин и Шелли (США), за что в 1977г. получили Нобелевскую премию. Селье писал о гипофиз-адреналовой системе. С учетом новых данных теперь говорят о гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе.

При стрессе либерины с током крови поступают в переднюю долю гипофиза (аденогипофиз) и стимулируют там выработку биологически активных веществ. Основным из них, необходимым для дальнейшего развития ОАС, является адренокортикотропный гормон (АКТГ). Этот гормон с током крови поступает к надпочечникам (адреналовым железам) и действует на их кору (поэтому он и называется адренокортикотропным гормоном). В коре надпочечников образуется много биологически активных веществ. Для развития ОАС основное значение имеет секреция двух групп кортикоидных гормонов – глюкокортикоидов и минералокортикоидов. Эти гормоны нужны для нормальной жизнедеятельности и совершенно необходимы для жизнедеятельности в условиях стресса. Именно они играют для организма защитную роль. Больные с недостаточностью надпочечников (болезнь Аддисона) становятся очень слабыми и ранимыми. Адреналэктомированные животные могут погибнуть от действия незначительных по силе раздражителей.

Каковы же механизмы защитного действия кортикоидных гормонов?

В основе защитного действия глюкокортикоидов лежит их влияние на проницаемость сосудов образований. Блокируя фермент проницаемости гиалуронидазу и активируя гистаминазу, они понижают проницаемость мембран. Понижение проницаемости сосудов препятствует падению АД при шокогенных воздействиях. Понижение проницаемости клеток и лизосом препятствует повреждению и самоперевариванию клеток при травмах и интоксикациях. Известно, что при воспалении проницаемости мембран всегда повышается. Понижая проницаемость сосудов и клеток, глюкокортикоиды обладают противовоспалительным действием. Это, наверное, главное. Думаю, что вы все, в какой бы отрасли практического здравоохранения вы ни работали, будете использовать препараты глюкокортикоидов. Ведь они применяются более чем при 100 заболеваниях.

Другой механизм защитного действия глюкокортикоидов состоит в том, что они повышают энергетический потенциал организма. Само название говорит о том, что глюкокортикоиды участвуют в регуляции углеводного обмена. Они являются контринсулярными гормонами. При избытке глюкокортикоидов содержание сахара в крови повышается. Ведущую роль в этом играет стимуляция глюкокортикоидами глюконеогенеза (синтеза гликогена из неуглеводов) в печени. Синтез гликогена при этом происходит в основном из глюкогенных аминокислот, образующихся при распаде белка. Дело в том, что глюкокортикоиды по отношению к обмену белка являются катаболическими гормонами. В организме, оказывается, есть депо белка. Это Т-лимфоциты. Глюкокортикоиды вызывают их разрушение и таким образом поставляют сырье для синтеза гликогена. Но ведь Т-лимфоциты – это важная часть системы иммунитета. Их разрушение может причинить организму вред! Что поделаешь… Один из законов экологии, сформулированных Барри Коммонером, гласит: «Ничего не дается даром». За все надо платить. Из двух зол нужно выбирать меньшее. В трудную минуту для борьбы необходима энергия. Глюкоза – прекрасный энергетический материал. Она дает возможность выстоять, выиграть время. А Т-лимфоциты, что ж, они ведут себя по-джентельменски, жертвуя собой для общего блага. Риск, конечно, есть, и к этому вопросу мы еще вернемся. Но ведь борьба с инфекцией – это процесс длительный, а лимфоциты размножаются быстро…

Следует, пожалуй, выделить еще один механизм защитного действия глюкокортикоидов. Эти гормоны повышают тонус важнейших систем организма, в первую очередь нервной и сосудистой систем. Тонус ЦНС повышается благодаря повышенному снабжению нервных клеток, как любил говорить большой знаток патологии обмена веществ профессор С.М.Лейтес, «конфетками». Известно, что нервные клетки большие сладкоежки. Без доступа глюкозы они погибают так же быстро, как и без доступа кислорода. Глюкокортикоиды же повышают содержание сахара в крови. Кроме того, профессор Лейтес считал, что тонус нервных центров может повышаться в связи действием на них аммиака, который образуется при усиленном дезаминировании аминокислот в условиях катаболизма белка.

Кстати, представление о том, что глюкокортикоиды являются катаболическими гормонами, нуждаются в оговорке. Они действительно способствуют распаду белка в трех тканях – в соединительной ткани, в лимфоидной ткани и в мышечной ткани. Однако в печени глюкокортикоиды повышают синтез альбуминов. Известно, что альбумины обеспечивают онкотическое давление крови, которое удерживает жидкость в сосудах. Следовательно, глюкокортикоиды при шокогенных воздействиях препятствуют уменьшению объема циркулирующей крови, а значит, и падению АД.

На тонус сосудов глюкокортикоиды влияют опосредованно, повышая их чувствительность к действию катехоламинов. Это называется пермиссивным действием. Не исключено также, что это влияние связано с повышением тонуса сосудодвигательного центра.

Наряду с защитным глкокортикоиды обладают и повреждающим действием. Уже упоминалось, что они разрушают лимфоидную ткань, обуславливая развитие лимфопении. Инволюция тимико-лимфатической системы нарушает выработку антител. В связи с этим глюкокортикоиды считают иммунодепрессантами. Это не совсем точно. Было бы странно, если бы при инфекционном заболевании (а любая инфекция – это стресс) угнетался бы иммунитет. В.И.Пыцкий показал, что существует две фракции лимфоцитов – глюкокортикоидчувствительная и глюкокортикоид- резистентная. При инфекционном заболевании в условиях стресса первая фракция угнетается, а вторая усиленно размножается. Тем не менее при максимальных физических и психо-эмоциональных нагрузках из крови полностью исчезают отдельные классы иммуноглобулинов. Вот почему после ответственных соревнований классные спортсмены, люди, казалось бы, пышущие здоровьем, нередко болеют. Ведь нормальные концентрации иммуноглобулинов восстанавливаются только через 2-4 недели после прекращения стрессовых воздействий. Исследования, проведенные в Сочи, показали, что ежедневные солнечные ванны длительностью 1,5-2 часа понижают содержание в крови Т-лимфоцитов на 30-40%, причем иммунологические показатели восстанавливаются только через 3-4 месяца. Вот почему после отдыха на юге люди очень восприимчивы к вирусным инфекциям.

Повреждающее действие глюкокортикоидов связано не только с иммунодепрессивным влиянием этих гормонов, но и с их катаболическими эффектами. Именно этим можно, по-видимому, объяснить появление острых язв в желудке у экспериментальных животных при развитии у них ОАС, особенно если учесть, что глюкокортикоиды повышают секрецию и кислотность желудочного сока, а катехоламины вызывают нарушение микроциркуляции в слизистой оболочке.

Минералокортикоиды называются так потому, что они принимают участие в регуляции минерального обмена – обеспечивают задержку в организме натрия и выведение из организма калия. В отличие от глюкокортикоидов минералокортикоиды повышают фагоцитарную активность лейкоцитов, а также митотическую активность клеток и стимулируют анаболизм белка. Благодаря этому они способствуют развитию воспаления и повышают иммуноглобулинов. По своему патофизиологическому действию они являются провоспалительными гормонами. Они помогают организму строить крепкий соединительный барьер на пути распространения стрессора.

Селье установил, что ОАС развивается в три стадии. Первую стадию он назвал реакцией тревоги и разделил ее на две фазы – фазу шока и фазу контршока. Фаза шока – это результат действия раздражителя. В эту фазу регистрируются начальные проявления острых симптомов нарушения гомеостаза, которые служат сигналом для развертывания ОАС. Устойчивость организма в эту фазу снижена. В фазу контршока активируется гипоталамо- гипофизарно –надпочечниковая система. Надпочечники работают с большим напряжением. Содержание глюкокортикоидов в крови резко повышается. Благодаря неоглюкогенезу развивается гипергликемия. Неспецифическая устойчивость организма начинает повышаться. Однако за все надо платить: усиливается катаболизм белка, азотистый баланс становится отрицательным, атрофируется лимфоидные органы, развивается лимфопения, в желудочно-кишечном тракте появляются острые эрозии и язвы.

Вторую стадию ОАС Селье назвал стадией резистентности. В эту стадию развивается гипертрофия коры надпочечников. Смысл всякой физиологической гипертрофии состоит в уменьшении удельной работы, то есть работы, производимой единицей массы. Благодаря гипертрофии кора надпочечников в стадию резистентности получает возможность, работая без напряжения (не то, что в первую стадию!), снабжать кровь повышенным количеством гормонов. Острые симптомы стресса в эту стадию исчезают, хотя атрофия лимфоидных органов сохраняется. Неспецифическая устойчивость организма в стадию резистентности находится на высоком уровне. Поэтому Селье и использовал термин «стадия резистентности».

Если стрессор является слишком сильным или действует слишком долго, то может развиваться третья стадия ОАС – стадия истощения . Селье считал, что кора надпочечников при этом истощается или даже атрофируется. Устойчивость организма резко снижается. Морфологические изменения в органах у животных, погибших в эту стадию, напоминают старческие дегенеративные изменения. Развивается ли в эту стадию гипокортицизм? Некоторые более поздние исследования позволяют в этом усомниться. Селье, например считал, что торпидная фаза шока – это стадия истощения ОАС. Однако исследования В.К.Кулагина показали, что в эту фазу, вплоть до гибели, содержание глюкокортикоидов в крови находится на высоком уровне.

Селье считал, что ОАС – это синдром эндокринный. Он полагал, что нервная система в механизме развития этого синдрома особой роли не играет. Определенные основания для такой позиции у Селье были. Он указывал, что стресс возникает у животных даже после полной деафферентации гипоталамуса. Раздражение вегетативных центров головного мозга, а также денервация надпочечников не меняет реакции коры надпочечников при стрессе. Стресс может развиваться у человека и в наркозе. Все так. Однако следует помнить, что в естественных условиях развертывание ОАС начинается с рефлекторного возбуждения нейросекреторных клеток гипоталамуса.

В конце жизни Селье пришел к выводу, что есть два вида стресса – эвстресс (хороший стресс) и дистресс (плохой стресс). Это соответствует двум линиям поведения человека – пассивной и активной. Представьте себе, что пожилого человека, страдающего гипертонией, оскорбляет пьяный прохожий. Как ему следует поступить в этой ситуации? Можно, конечно, ввязаться в перебранку. Однако АД при этом еще больше повыситься, и дело может закончиться инсультом. Надо разграничивать, считает Селье, прямые и непрямые болезнетворные агенты. Прямые вызывают болезнь независимо от реакции организма, непрямые вред только в результате провоцируемых ими чрезмерных и неадекватных реакций (например, аллергены провоцируют вредную борьбу против того, что само по себе безобидно). В эпизоде с пьяницей рациональнее для организма избрать пассивную тактику: не надо вмешиваться! Жить! Неважно как! Важно сохранить жизнь. Другое дело, если на Вас двигается маниакальный убийца с кинжалом в руке, говорит Селье. Тут необходима активная тактика. Тут актуален девиз: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». К сожалению, природа не всегда поступает наилучшим образом, сетует Селье. И на межличностном и даже на клеточном уровне организм не всегда знает, за что стоит сражаться. Хорошо об этом сказал устами одного из своих героев Курт Воннегут: «Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество – изменять то, что могу, и мудрость всегда отличать одно от другого».

Применительно к ОАС пассивная тактика (Селье называет ее синтоксической) связана с выделением синтоксических агентов (главным образом глюкокортикоидов), которые действуют как тканевые успокоители, создающие состояние пассивного терпения, мирного сосуществования с вторгшимися стрессорами. Известно, что глюкокортикоиды блокирую развитие воспаления и иммунитета. Активная тактика (Селье называет ее кататоксической) связана с выделением кататоксических агентов (главным образом минералокортикоидов), которые ведут активное наступление на патогенные стрессоры, стимулируя выработку разрушительных ферментов. Известно, что минералокортикоиды стимулируют развитие воспаления и иммунитета. Впрочем, представление об эв- и дистрессе осталось неразработанным. И.А.Аршавский и И.И.Брехман, например, считают, что разница между ними определяется не характером выделяющихся гормонов, а интенсивностью самой реакции. Эвстресс – это стресс физиологический, а дистресс – патологический, чрезмерный, выходящий за границы физиологических колебаний или адаптивных возможностей организма.

Известно, что в процессе эволюции при формировании какой-либо физиологической системы параллельно формировалась и антисистема. Содружественная работа этих двух систем обеспечивала возможность поддерживания гомеостаза. Оценивая симптомы, которые возникают при активации каждой из этих систем, их нередко называют системами-антагонистами, хотя на самом деле, если иметь в виду организм как единое целое, они, безусловно, являются синергистами. Не случайно Нильс Бор в своей нобелевской речи выдвинул мудрый тезис – «Contraria sunt complementa» (противоположное есть дополнительное). Так работают симпатическая и парасимпатическая системы, свертывающая и антисвертывающая системы крови, системы кейлонов и антикейлонов. Есть свой «друг-соперник» и у стрессорной системы. Его называют антистрессорной или стресслимитирующей системой. Активаторы и метаболиты этой системы способны ограничивать проявления чрезмерно интенсивной стресс-реакции. Среди них наиболее изучены опиоидные пептиды(эндорфины, энкефалины), медиаторы торможения (ГАМК, глицин), серотонин, некоторые простагландины и антиоксиданты. Исследования показали. Что у основного посредника стресса АКТГ и у опиоидных пептидов имеется общий высокомолекулярный имеется общий высокомолекулярный предшественник – проопиомеланокортин. Вот почему при развитии стресса наряду с повышением содержания в крови АКТГ параллельно возрастает и концентрация эндорфинов и энкефалинов. Ф.З.Меерсон показал, что адаптация к повторным стрессам ведет к накоплению в головном мозгу ГАМК и серотонина, в головном мозгу и в надпочечниках – опиоидных пептидов. При этом, как правило, блокируются адренергические эффекты стресса.

К сожалению, ОАС не всегда протекает оптимально. Селье считал. Что неоптимальность синдрома адаптации играет основную роль в патогенезе большинства заболеваний человека. Гормоны ведь не различают «полезную» и «вредную» грануляционную ткань. Когда противовоспалительные кортикоиды разрушают вредный соединительнотканный барьер вокруг пораженного ревматоидным артритом сустава, они уничтожают также жизненно необходимую соединительнотканную капсулу вокруг туберкулезного очага в легких тех же больных. Болезни, в развитии которых неоптимальность ОАС имеет большее значение, чем специфические эффекты самого патогенного агента, Селье предложил назвать болезнями адаптации или стресс-болезнями. Их причинами могут быть повышенная, пониженная или несбалансированная секреция гормонов гипофиза или надпочечников. Измененная секреция гормонов может быть обусловлена как экзогенными, так и эндогенными причинами. Роль экзогенных причин хорошо проиллюстрировал немецкий исследователь фон Хольст. Он помещал землероек (маленьких белочек) в ограниченное пространство. Поначалу все шло хорошо: зверьки размножались и вели себя спокойно. Но затем, когда популяция достигла какой-то критической величины, у всех зверьков вдруг распушились хвосты. Это был признак стресса. На этом фоне снизилась рождаемость. У самок стало исчезать молоко, развивались опухоли молочных желез. Самки стали поедать свое потомство. У самцов снизилась половая потенция. Животные стали агрессивными, объединялись в сражающиеся друг с другом группы. У отдельных слабых животных на фоне артериальной гипертонии возникали инсульты и инфаркты, развивались неврозы. Не правда ли, это похоже на ситуацию, в которой оказалось человечество? Что уж говорить про нашу страну, где стрессовые нагрузки особенно велики из-за экономической, политической, социальной обстановки и чувства полной незащищенности. Не случайно в науку вошел термин «хронический стресс здоровых людей» (ХСЗЛ).

Исследователи из Вашингтонского университета для оценки тяжести разработали стрессовый рейтинг. За точку отсчета они взяли смерть спутника жизни – 100 баллов. По этой системе развод оценивается в 73 балла, брак – 50, увольнение – 47, ремонт в квартире – 25, плохие отношения с начальником – 23 балла и т.д. Английские исследователи использовали десятибалльную систему оценки стрессов. По их данным, наибольшее стрессовое напряжение испытывают на работе шахтеры (8,3 балла), далее идут полицейские (7,7), зубные врачи (7,3),актеры (7,2), политические деятели (7,0), врачи (6,8). Меньше всего подвержены стрессам работники культуры – библиотечные и музейные сотрудники (2,8 балла).

Роль эндогенных причин в развитии болезней адаптации связана с изменениями реактивности организма. В пожилом возрасте стресслимитирующие реакции ослабевают. Из-за этого продолжительность ОАС возрастает. Возникает гиперадаптоз. Известный перербургский эндокринолог В.М.Дильман считает, что в результате хронического гиперадаптоза развиваются десять нормальных болезней старения. Странное словосочетание, не правда ли: «нормальные болезни». Но если иметь в виду, что эти болезни с возрастом развиваются у большинства людей. То можно признать. Что основания для такой парадоксальной терминологии действительно имеются. К нормальным болезням старения В.М. Дильман относит сахарный диабет (глюкокортикоиды ведь обладают контрисулярным действием), язвенную болезнь (глюкокортикоиды ведь повышают секрецию и кислотность желудочного сока), ожирение (глюкокортикоиды ведь способствуют синтезу жира и препятствуют его мобилизации из жировых депо), - атеросклероз, гипертоническую болезнь (ХСЗЛ) – один из этиологических факторов и атеросклероза и гипертонии), инфекции (глюкокортикоиды ведь обладают иммунодепрессивным действием), опухоли (их развитие также может быть связано с иммунодепрессивным действием глюкокортикоидов), аутоагрессивные заболевания (глюкокортикоиды ведь могут заблокировать систему супрессоров, а минералокортикоиды способствуют развитию воспалительных процессов), депрессию (при стрессе ведь истощаются запасы медиаторов в головном мозгу), импотенцию (гиперадаптоз приводит к истощению половых желез). Все эти заболевания и патологические состояния фактически являются болезнями адаптации, стресс-болезнями. Впрочем, их можно назвать и болезнями цивилизации, то есть болезнями дезадаптии. В разделе «Общая этиология» уже упоминалось о том, что по мере развития цивилизации социальные ритмы (они постоянно ускоряются) вступают в конфликт с биологическими ритмами (они не изменяются). Это приводит к постоянному напряжению организма, то есть к ХСЗЛ. В общем, можно говорить и о болезнях адаптации, и о болезнях дезадаптации. Как условиться…

Стресс является нашим вечным спутником. Он придает вкус и аромат нашей жизни. Селье даже сравнивал три стадии стресса со стадиями человеческой жизни: детством (низкая сопротивляемость и чрезмерные реакции на раздражители), зрелостью (адаптация к частым воздействиям, повышение сопротивляемости) и старостью (необратимая потеря приспособляемости, постепенное одряхление и смерть). Стресс действительно вызывает обменные сдвиги, сходные со старением (увеличение содержания в крови глюкозы, жирных кислот, холестерина). Невзгоды и печали действительно сокращают дни нашей жизни. Защищаясь от внешних причин смерти, организм делает это не только ценой болезней адаптации, но и ускоряет естественный процесс старения. Это побудило создать международную организацию по профилактике стрессов. Несколько лет назад к ней присоединился наш региональный центр, созданный на базе НИИ нормальной физиологии по инициативе академика К.В.Судакова. Неудивительно, что проблемой заинтересовались даже поэты:

Сколько средств целебных у растений!

Вот уже о том идет молва,

Что от всяких стрессов и волнений

Многим помогает трын-трава.

(С. Пивоваров)

Когда я защищал докторскую диссертацию (это было в 1969 году в Ленинградском институте экспериментальной медицины), один из оппонентов пожурил меня за то, что я безо всяких оговорок интерпретировал свои данные с позиций учения Селье об общем адаптационном синдроме. Пожалуй, он был прав. Селье действительно недооценил роль в развитии ОАС и болезней адаптации нервной системы и переоценивал роль неспецифических реакций.