Муравьихинская средняя общеобразовательная школа

«Удивительная история открытия кислорода»

родился 9 декабря 1742 г. в Штральзунде (Померания), принадлежавшем тогда Шведскому королевству, в семье мелкого торговца. В детстве посещал частный пансион, учился в гимназии. Поступив в ученичество в аптеку Бауха в Гётеборге (1756), освоил основы фармации и лабораторной практики, усердно изучал (главным образом по ночам) труды химиков И. Кункеля, Н. Лемери, Г. Шталя. Ученье, по обычаям того времени, должно было длиться около десяти лет. Карл Шееле уже через шесть лет успешно сдал экзамены и получил звание аптекаря. В совершенстве овладев профессией и, перебравшись в Стокгольм, Шееле приступает к самостоятельным научным изысканиям. Работал в аптеках Стокгольма, Упсалы, Чёпинга.

Работы и открытия Шееле охватывают всю химию того времени: учение о газах, химический анализ, химию минералов, начала органической химии (еще не выделившейся в самостоятельную науку).

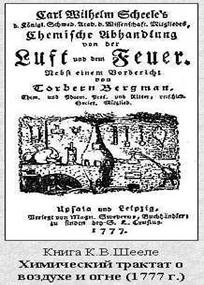

Шееле первым получил и исследовал перманганат калия KMnO4 - всем известную "марганцовку", которая теперь широко применяется в химических экспериментах и в медицине, разработал способ получения фосфора P из костей, открыл сероводород H2S. Наиболее значительный труд Карла Вильгельма Шееле - Химический трактат о воздухе и огне 1777 г. Эта книга содержит результаты его многочисленных  экспериментов гг. по исследованию газов и процессов горения. Из Трактата видно, что Шееле - независимо от Пристли и Лавуазье и за два года до них - открыл кислород и подробно описал его свойства. При этом кислород был получен им многими способами: прокаливанием оксида ртути (как это сделали Пристли и Лавуазье), нагреванием карбоната ртути и карбоната серебра и т. д. Несомненно, Шееле первым (1772) «держал в руках» чистый кислород.

экспериментов гг. по исследованию газов и процессов горения. Из Трактата видно, что Шееле - независимо от Пристли и Лавуазье и за два года до них - открыл кислород и подробно описал его свойства. При этом кислород был получен им многими способами: прокаливанием оксида ртути (как это сделали Пристли и Лавуазье), нагреванием карбоната ртути и карбоната серебра и т. д. Несомненно, Шееле первым (1772) «держал в руках» чистый кислород.

Как это было? Проживая в Упсале, Шееле начал изучать природу огня, и ему скоро пришлось задуматься над тем, какое участие принимает в горении воздух.

Воздух тогда считали элементом - однородным веществом, которое никакими силами нельзя расщепить на еще более простые составные части. Шееле тоже сначала был такого мнения. Но скоро он изменил его, как стал проводить опыты с различными химическими веществами в сосудах, плотно закрытых со всех сторон. Какие бы вещества ни пытался Шееле сжигать в закрытых сосудах, он всегда обнаруживал одно и то же любопытное явление: воздух, который находился в сосуде, обязательно уменьшался при горении на одну пятую часть, и по окончании опыта вода обязательно заполняла одну пятую часть объёма колбы, что хорошо видно на представленном ниже рисунке из рукописи Шееле. И его озарила догадка, что воздух не является однородным.

![]() .

.

Далее он стал изучать разложение нагреванием множества веществ (среди которых была и селитра KNO3) и получил газ, который поддерживал дыхание и горение.

Карл Шееле хотел раскрыть загадку огня и при этом неожиданно обнаружил, что воздух - не элемент, а смесь двух газов, которые он называл воздухом «огненным» и воздухом «негодным».Это было величайшим из всех открытийШееле.

Страница рукописи Шееле

Но в действительности тайна огня и полученного им «огненного» воздуха так и осталась для него тайной. Во всем была виновата господствовавшая в те времена теория флогистона, по которой считалось, что всякое вещество может гореть только в том случае, если в нем много особой горючей материи - флогистона, а горение представляет собой распад сложного горючего вещества на особый огненный элемент - флогистон - и другие составные части. Карл Шееле тоже был сторонником этой теории, поэтому он объяснял, что «огненный воздух» имеет большое сродство (влечение) к флогистону, поэтому и сгорает в нем так быстро, а «негодный» воздух не имеет влечения к флогистону, поэтому в нем и гаснет всякий огонь. Это было довольно правдоподобно, но оставалась одна большая загадка, которая казалась совершенно необъяснимой. Куда уходил во время горения «огненный» воздух во время горения из закрытого сосуда? Наконец, он придумал такое объяснение. Когда сгорает какое-нибудь тело, говорил он, то выделяющийся из него флогистон соединяется с «огненным» воздухом и это невидимое соединение настолько летуче, что оно незаметно просачивается сквозь стекло, как вода сквозь сито.

Шееле действительно был первым исследователем, получившим относительно чистую пробу кислорода (1772). Однако он опубликовал свои результаты в 1777 г., позже, чем это сделал Джозеф Пристли поэтому формально он не может считаться первооткрывателем кислорода. Но во многих академических изданиях и справочниках по химии приоритет отдаётся именно Карлу Вильгельму Шееле. Кроме того, ему принадлежит неоспоримый приоритет открытия химических элементов хлора Cl, фтора F, бария Ba, молибдена Mo, вольфрама W...

Несмотря на то, что Шееле не имел высшего образования и был рядовым аптекарем, в возрасте 32 лет он был избран членом Стокгольмской академии наук. Ему предлагали кафедру в Упсальском университете, работу в центре шведской горнометаллургической промышленности в Фалуне, кафедру в Берлинском университете, однако ученый отклонял все предложения, предпочитая заниматься своими опытами.

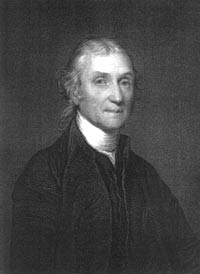

Вторым официально признанным претендентом на лавры первооткрывателя кислорода является английский священник и химик Джозеф Пристли ().

Пристли Джозеф - знаменитый английский химик, философ и богослов ; сын фабриканта. Удивительная способность его к языкам позволила ему легко изучить языки арабский, халдейский, сирийский; без помощи учителя Пристли научился говорить по-французски, немецкий и итальянский. Пристли занимался преимущественно физикой и химией. Еще в школе самостоятельно изучил философию, логику, математику. Для Пристли открылись двери королевской академии наук. Пробыв некоторое время профессором языков в вашингтонской академии, Пристли поселился в Лидсе, где производил свои знаменитые исследования углекислоты, двуокиси азота и кислорода. За эти исследования Пристли получил от королевского общества медаль Коплея. Парижская академия выбирает Пристли своим членом. В 1774 г. Пристли, нагревая красную окись ртути, выделяет кислород, дивится, что в этом газе горит ярко свеча. изучение дальнейших свойств "дефлогистированного" газа многим обязано Пристли. Уже из этих немногих примеров несомненна выдающаяся наблюдательность и экспериментаторский талант Пристли. Если его открытия не имели того успеха и значения для химии, как открытия его французского современника, то объясняется это тем, что Пристли принадлежал по самому складу своей научной мысли к поклонникам уже доживавшей тогда свой век теории флогистона

Пристли Джозеф - знаменитый английский химик, философ и богослов ; сын фабриканта. Удивительная способность его к языкам позволила ему легко изучить языки арабский, халдейский, сирийский; без помощи учителя Пристли научился говорить по-французски, немецкий и итальянский. Пристли занимался преимущественно физикой и химией. Еще в школе самостоятельно изучил философию, логику, математику. Для Пристли открылись двери королевской академии наук. Пробыв некоторое время профессором языков в вашингтонской академии, Пристли поселился в Лидсе, где производил свои знаменитые исследования углекислоты, двуокиси азота и кислорода. За эти исследования Пристли получил от королевского общества медаль Коплея. Парижская академия выбирает Пристли своим членом. В 1774 г. Пристли, нагревая красную окись ртути, выделяет кислород, дивится, что в этом газе горит ярко свеча. изучение дальнейших свойств "дефлогистированного" газа многим обязано Пристли. Уже из этих немногих примеров несомненна выдающаяся наблюдательность и экспериментаторский талант Пристли. Если его открытия не имели того успеха и значения для химии, как открытия его французского современника, то объясняется это тем, что Пристли принадлежал по самому складу своей научной мысли к поклонникам уже доживавшей тогда свой век теории флогистона

1 августа 1774 г. Джозеф Пристли наблюдал выделение «нового воздуха» при нагревании с помощью двояковыпуклой линзы без доступа воздуха ртутной окалины, находящейся под стеклянным колпаком. Это твёрдое вещество было известно ещё алхимикам под названием «меркуриус кальцинатус пер се», или жжёная ртуть. На современном химическом языке это вещество называется оксидом ртути, а уравнение его разложения при нагревании выглядит следующим образом:

оксид ртути

нагревание

кислород

В собранный газ Пристли из любопытства внёс тлеющую свечу, и она вспыхнула необыкновенно ярко.

Можно теперь представить, как трудно было изучать химию во времена, когда химические формулы ещё не были изобретены. То, что записано коротким химическим уравнением, Пристли описал в 1774 г. следующим образом: «Я поместил под перевернутой банкой, погруженной в ртуть, немного порошка «меркуриус кальцинатус пер се». Затем я взял небольшое зажигательное стекло и направил лучи Солнца прямо внутрь банки на порошок. Из порошка стал выделяться воздух, который вытеснил ртуть из банки. Я принялся изучать этот воздух. И меня удивило, даже взволновало до глубины моей души, что в этом воздухе свеча горит лучше и светлее, чем в обычной атмосфере».

Разумеется, такое описание реакции выглядит весьма поэтично по сравнению с обычным химическим уравнением, но, к сожалению, суть произошедшей химической реакции не отражает.

Сам Пристли, будучи, как и Шееле, сторонником теории флогистона, тоже так и не смог объяснить суть процесса горения; он защищал свои представления даже после того, как Антуан Лавуазье обнародовал новую теорию горения.

Претензии сторонников Джозефа Пристли по поводу открытия именно этим учёным кислорода основывались на его приоритете в получении газа, который позднее был признан особым, не известным до тех пор видом газа. Но проба газа, полученного Пристли, не была чистой. Кроме того, если Пристли был первооткрывателем, то когда в таком случае было сделано открытие? В 1774 г. он считал, что получил закись азота, то есть разновидность газа, которую он уже знал. В 1775 г. он полагал, что полученный газ является дефлогистированным воздухом, но еще не кислородом. То есть, в 1775 г. Джозеф Пристли отождествил газ, полученный им при нагревании красной окиси ртути, с воздухом вообще, но имеющим меньшую, чем обычно, дозу флогистона. Для химика, придерживающегося теории флогистона, это, конечно же, был совершенно неведомый ранее вид газа.

Третий официальный претендент в первооткрыватели кислорода, французский химик Антуан Лавуазье, по образованию юрист, был очень богатым человеком. Он состоял в "Компании откупов" - организации финансистов, бравшей на откуп государственные налоги . На этих финансовых операциях Лавуазье приобрел огромное состояние.

Антуан Лавуазье

()

Еще обучаясь на юридическом факультете Парижского университета, будущий генеральный откупщик и выдающийся химик одновременно изучал естественные науки. Часть своего состояния Лавуазье вложил в обустройство химической лаборатории, оснащенной прекрасным по тем временам оборудованием, ставшую научным центром Парижа. В своей лаборатории Лавуазье провел многочисленные опыты, в которых он определял изменения масс веществ при их прокаливании и горении. Лавуазье доказал, что углекислый газ (диоксид углерода) - это соединение кислорода с "углем" (углеродом), а вода - соединение кислорода с водородом . Он на опыте показал, что при дыхании поглощается кислород и образуется углекислый газ, то есть процесс дыхания подобен процессу горения. Более того, французский химик установил, что образование углекислого газа при дыхании является главным источником "животной теплоты". Лавуазье одним из первых попытался объяснить сложные физиологические процессы, происходящие в живом организме, с точки зрения химии.

Лавуазье стал одним из основоположников классической химии. Он открыл закон сохранения веществ, ввел понятия "химический элемент" и "химическое соединение", доказал, что дыхание подобно процессу горения и является источником теплоты в организме:

Кто знает, какие еще открытия успел бы совершить этот выдающийся ученый, если бы его не постигла судьба жертв революционного террора? Aнтуан был казнен в период французской революции 1 февраля 1794 года. Лавуазье знал, что с горючими веществами связывается лишь одна пятая часть воздуха, но природа этой части была ему неясна. Когда же Пристли сообщил ему в 1774 г. об обнаружении «дефлогистированного воздуха», он сразу понял, что это и есть та самая часть воздуха, которая при горении соединяется с горючими веществами. Повторив опыты Пристли, Лавуазье заключил, что атмосферный воздух состоит из смеси «жизненного» (кислород) и «удушливого» (азот) воздуха и объяснил процесс горения соединением веществ с кислородом.

В начале 1775 г. Лавуазье сообщил, что газ, получаемый после нагревания красной окиси ртути, представляет собой «воздух как таковой без изменений (за исключением того, что)... он оказывается более чистым, более пригодным для дыхания». К 1777 г., вероятно, не без намека Пристли, Лавуазье пришел к выводу, что это был газ особой разновидности, один из основных компонентов, составляющих атмосферу.

Таким образом, более главной фигурой в истории открытия кислорода является Лавуазье, а не Шееле и Пристли. Они просто выделили новый газ - и только. напишет об этом: «Оба они так и не узнали, что оказалось у них в руках. Элемент, которому суждено было революционизировать химию, пропадал в их руках бесследно... Собственно открывшим кислород, поэтому остается Лавуазье, а не те двое, которые только описали кислород, даже не догадываясь, что они описывают».

Исследования Антуана Лавуазье сыграли выдающуюся роль в развитии химии XVIII века. Речь идет, прежде всего, о создании им научной теории горения, ознаменовавшем отказ от теории флогистона, что кардинально отличает его работы от экспериментов Шееле и Пристли.

В борьбе со сторонниками теории флогистона у Лавуазье был замечательный союзник, который хорошо помогал ему в работе. Шееле и Пристли тоже имели такого союзника, но они не всегда пользовались его услугами и не придавали большого значения его советам. Главным помощником Лавуазье были... весы.

Приступая к какому-нибудь опыту, Лавуазье почти всегда тщательно взвешивал все вещества, которые должны были подвергнуться химическому превращению, а по окончании опыта снова взвешивал.

Весы Лавуазье.

Как и Шееле, Лавуазье тоже пробовал сжигать фосфор в закрытой колбе. Но Лавуазье не терялся в догадках, куда исчезала пятая часть воздуха при горении. Весы дали ему на этот счет совершенно точный ответ. Перед тем как положить кусок фосфора в колбу и поджечь, Лавуазье его взвесил. А когда фосфор сгорел, Лавуазье взвесил всю сухую фосфорную кислоту, которая осталась в колбе. По теории флогистона фосфорной кислоты должно было получиться меньше, чем было фосфора до горения, так как, сгорая, фосфор разрушался и терял флогистон. Если даже допустить, что флогистон вовсе не имеет веса, то фосфорная кислота должна весить ровно столько, сколько весил фосфор, из которого она получилась. Однако выяснилось, что белый иней, осевший на стенках колбы после горения, весит больше сгоревшего фосфора. Следовательно, та самая часть воздуха, которая якобы исчезла из колбы, в действительности вовсе не уходила из неё, а просто присоединилась во время горения к фосфору. От этого соединения и получилась фосфорная кислота. Теперь мы называем это вещество фосфорным ангидридом. Лавуазье понимал, что горение фосфора не исключение. Его опыты показали, что всякий раз, когда сгорает любое вещество или ржавеет металл, происходит то же самое.

Интересно, что наш гениальный соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов еще за пятнадцать лет до Лавуазье сравнивал вес запаянной реторты с металлом до и после прокаливания. «Деланы опыты в заплавленных накрепко сосудах, чтобы исследовать: прибывает ли вес металла от чистого жара», - записал Ломоносов в 1756 г., и в двух строчках прибавил результат: «Оными опытами нашлось, что... без пропущения внешнего воздуха вес сожженного металла остается в одной мере». Так Ломоносов нанес сильный удар по разделявшейся химиками того времени теории флогистона. Но мало этого: Ломоносов сделал из своих опытов и другой замечательный вывод, что «все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что, сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупиться к другому, так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте». Этими словами великий ученый выразил один из важнейших законов химии - закон сохранения вещества.

Свои опыты по изучению горения веществ Лавуазье начал в 1772 г. и к концу года представил в Академию некоторые показавшиеся ему важными результаты. В прилагаемой им записке сообщалось, что при сгорании серы и фосфора вес продуктов горения становится больше, чем вес исходных веществ, за счет связывания воздуха, а вес свинцового глета (оксида свинца) при восстановлении до свинца уменьшается, при этом выделяется значительное количество воздуха.

В 1877 г. ученый выступил со своей теорией горения на заседании Академии наук. Сделанные им выводы существенно ослабляли основы теории флогистона, а окончательное поражение ей было нанесено исследованиями состава воды.

Так кто же, в конце концов, является первооткрывателем кислорода? И когда он был открыт? Претензии Антуана Лавуазье на этот счёт являются более убедительными и основательными, но даже и они оставляют под собой почву для очень больших сомнений.

Всё дело в том, что подробное изучение свойств кислорода и его роли в процессах горения и образования окислов привело Лавуазье к неправильному выводу о том, что этот газ представляет собой кислотообразующее начало. В 1779 г. Лавуазье даже ввел для кислорода название «oxygenium» (от греч. «окис» - кислый, и «геннао» - рождаю) - «рождающий кислоты».

окрытие кислорода, по всей видимости, является плодом коллективного разума и взаимоиндуцирующего творчества всех перечисленных в данном очерке учёных.

То, о чем писал Лавуазье в своих статьях, начиная с 1777 г., было не столько открытием кислорода, сколько кислородной теорией горения. Эта теория была ключом для перестройки химии, причем такой основательной, что её обычно называют революцией в химии. Задолго до того, как Лавуазье сыграл свою роль в открытии нового газа, он был убежден, что в теории флогистона было что-то неверным, и что горящие тела поглощают какую-то часть атмосферы. Многие соображения по этому вопросу он сообщил в заметках, отданных на хранение во Французскую Академию в 1772 г. Работа Лавуазье над вопросом о существовании кислорода дополнительно способствовала укреплению его прежнего мнения, что где-то был допущен просчёт. Она подсказала ему то, что он уже готов был открыть, - природу вещества, которое при окислении поглощается из атмосферы.

В настоящее время кислород очень широко используется во многих областях человеческой деятельности. Его применяют для интенсификации химических процессов во многих производствах (например, в производстве серной и азотной кислот, в доменном процессе). Кислородом пользуются для получения высоких температур, для чего различные горючие газы (водород, ацетилен) сжигают в специальных горелках. Смеси жидкого кислорода с угольным порошком, древесной мукой или другими горючими веществами, называемые оксиликвитами, обладают очень сильными взрывчатыми свойствами и применяются при подрывных работах.

Кислород давно и широко используют в медицине, и он стал привычным атрибутом медицины критических состояний. При этом далеко не каждый анестезиолог-реаниматолог знает, каким же способом получают столь необходимый для его повседневной деятельности газ.

В XIX веке возможности получения кислорода были ограничены, и его получали только лабораторными способами. В лаборатории кислород получают из его соединений с другими элементами. Чаще всего кислород получают нагреванием таких веществ (в состав которых кислород входит в связанном виде), как перманганат калия (марганцовка), хлорат калия (бертолетова соль), нитрат калия (селитра):

перманганат калия

нагревание

манганат калия

диоксид марганца

кислород

хлорат калия

нагревание

хлорид калия

кислород

нитрат калия

нагревание

нитрит калия

кислород

Удобно получать кислород в лаборатории и из пероксида водорода:

пероксид водорода

катализатор

кислород

Пероксид водорода обычно используется в виде 3%-го водного раствора.

Интересен способ получения кислорода из пероксидов металлов, потому что одновременно с выделением кислорода происходит поглощения углекислого газа.

пероксид натрия

углекислый газ

кислород

На современных атомных подводных лодках, где имеется мощный и почти неисчерпаемый источник электрической энергии, есть возможность получать кислород разложением воды под действием электрического тока (электролизом воды):

электрический ток

кислород

Проще всего получить кислород из воздуха, поскольку воздух - не соединение, и разделить воздух не так уж трудно. Температуры кипения азота и кислорода отличаются (при атмосферном давлении) на 12,8° С. Следовательно, жидкий воздух можно разделить на компоненты в ректификационных колоннах так же, как делят, например, нефть. Но чтобы превратить воздух в жидкость, его нужно охладить до -196° С и создать давление порядка 200атмосфер.

Жидкий кислород кипит при более «высокой» температуре (-183°С), чем жидкий азот (-196°С). Поэтому при «нагревании» жидкого воздуха, когда температура этой очень холодной жидкости медленно повышается от -200°С до -180°С, прежде всего при -196°С перегоняется азот (который опять сжижают) и только следом перегоняется кислород. Если такую перегонку жидких азота и кислорода произвести неоднократно, то можно получить весьма чистый кислород. Обычно его хранят в сжатом виде в стальных баллонах, окрашенных в голубой цвет. Характерная голубая окраска баллонов нужна для того, чтобы нельзя было спутать кислород с каким-нибудь другим сжатым газом.

Литература

Аксельрод в нашей жизни – М.: Знание, 1977

Журнал – химия в школе №8 2007 год

100 великих научных открытий

Дмитрий Самин

Основы мироздания

Кислород

Удивительно, но кислород был открыт несколько раз. Первые сведения о нем встречаются уже в VIII веке в трактате китайского алхимика Мао Хоа. Китайцы представляли себе, что этот газ («йын») - составная часть воздуха, и называли его «деятельным началом»! Жителям самой большой азиатской страны было известно и то, что кислород соединяется с древесным углем, горящей серой, некоторыми металлами. Китайцы могли и получать кислород, используя соединения типа селитры.

Все эти древние сведения постепенно забылись. Лишь в XV веке о кислороде мимоходом упоминает великий Леонардо да Винчи.

Вновь его открывает в XVII веке голландец Дреббель. О нем известно очень мало. Вероятно, то был великий изобретатель и крупный ученый. Он сумел создать подводную лодку. Однако объем лодки ограничен, поэтому брать с собой воздух, состоящий в основном из азота, было невыгодно. Логичнее использовать кислород. И Дреббель получает его из селитры! Это произошло в 1620 году, более чем за сто пятьдесят лет до «официального» открытия кислорода Пристли и Шееле.

Джозеф Пристли (1733-1804) родился в Филдхеде (Йоркшир) в семье бедного суконщика. Пристли изучал теологию и даже читал проповеди в независимой от англиканской церкви протестантской общине. Это позволило ему в дальнейшем получить высшее теологическое образование в Академии в Девентри. Там Пристли кроме теологии занимался философией, естествознанием, изучил девять языков.

Поэтому, когда в 1761 году Пристли был обвинен в свободомыслии и ему запретили читать проповеди, он стал преподавателем языков в Уоррингтонском университете. Там Пристли впервые прослушал курс химии. Эта наука произвела на Пристли такое большое впечатление, что он, в тридцатилетнем возрасте будучи человеком с определенным положением, решил приступить к изучению естествознания и проведению химических экспериментов. По предложению Бенджамена Франклина, Пристли в 1767 году написал монографию «История учения об электричестве». За этот труд он был избран почетным доктором Эдинбургского университета, а позже членом Лондонского Королевского общества (1767) и иностранным почетным членом Петербургской Академии наук (1780).

С 1774 по 1799 год Пристли открыл или впервые получил в чистом виде семь газообразных соединений: закись азота, хлористый водород, аммиак, фтористый кремний, диоксид серы, оксид углерода и кислород.

Пристли удалось выделить и исследовать эти газы в чистом состоянии, поскольку он существенно улучшил прежнее лабораторное оборудование для собирания газов. Вместо воды в пневматической ванне, предложенной ранее английским ученым Стивеном Гейлсом (1727), Пристли стал использовать ртуть. Пристли независимо от Шееле открыл кислород, наблюдая выделение газа при нагревании без доступа воздуха твердого вещества, находящегося под стеклянным колпаком, с помощью сильной двояковыпуклой линзы.

В 1774 году Пристли провел опыты с оксидом ртути и суриком. Маленькую пробирку с небольшим количеством красного порошка он опустил открытым концом в ртуть и нагревал вещество сверху при помощи двояковыпуклой линзы.

Свои опыты по получению кислорода при нагревании оксида ртути Пристли впоследствии изложил в шеститомном труде «Опыты и наблюдения над различными видами воздуха». В этой работе Пристли писал: «Достав линзу с диаметром 2 дюйма, с фокусным расстоянием 20 дюймов, я начал исследовать с ее помощью, какой род воздуха выделяется из разнообразнейших веществ, естественных и искусственно приготовленных.

После того как с помощью этого прибора я проделал ряд опытов, я попытался 1 августа 1774 года выделить воздух из кальцинированной ртути и увидел тотчас, что воздух может очень быстро выделиться из нее. Меня несказанно удивило то, что свеча в этом воздухе горит необычайно ярко, и я совершенно не знал, как объяснить это явление. Тлеющая лучинка, внесенная в этот воздух, испускала яркие искры. Я обнаружил такое же выделение воздуха при нагревании свинцовой извести и сурика.

Тщетно пытался я найти объяснение этому явлению... Но ничто, что я делал до сих пор, меня так не удивило и не дало такого удовлетворения».

«Почему это открытие вызвало у Дж. Пристли такое удивление? - спрашивает Ю.И. Соловьев. - Убежденный сторонник учения о флогистоне, он рассматривал оксид ртути как простое вещество, образованное при нагревании ртути в воздухе и, следовательно, лишенное флогистона. Поэтому выделение «дефлогистированного воздуха» из оксида ртути при нагревании казалось ему просто невозможным. Вот почему он был «так далек от понимания того, что в действительности получил»... В 1775 году он описал те свойства, которые отличают «новый воздух» от «другого газа» - оксида азота».

Открыв новый газ в августе 1774 года, Дж. Пристли, вместе с тем, Не имел ясного представления о его истинной природе: «Я откровенно Признаюсь, что в начале опытов, о которых говорится в этой части, я был так далек от того, чтобы образовать какую-нибудь гипотезу, которая привела бы к открытиям, которые я сделал, что они показались бы мне невероятными, если бы мне о них сказали».

Исследования Пристли по химии газов, и особенно открытие им кислорода, подготовили поражение теории флогистона и наметили новые пути развития химии.

Через два месяца после получения кислорода Пристли, приехав в Париж, сообщил о своем открытии Лавуазье. Последний тотчас понял громадное значение открытия Пристли и использовал его при создании наиболее общей кислородной теории горения и опровержении теории флогистона.

Одновременно с Пристли работал Шееле. Он писал о своих приоритетах: «Исследования воздуха являются в настоящее время важнейшим предметом химии. Этот упругий флюид обладает многими особыми свойствами, изучение которых способствует новым открытиям. Удивительный огонь, этот продукт химии, показывает нам, что без воздуха он не может производиться...»

Карл Вильгельм Шееле (1742-1786) родился в семье пивовара и торговца зерном в шведском городе Штральзунде. Карл учился в Штральзунде в частной школе, "но уже в 1757 году переехал в Гетеборг.

Родители Шееле не имели средств, чтобы дать высшее образование Карлу, который был уже седьмым сыном в этой большой семье. Поэтому он вынужден был стать сначала учеником аптекаря, затем уже проложить себе путь в науку многолетним самообразованием. Работая в аптеке, он достиг большого искусства в химическом эксперименте.

В одной из аптек Гетеборга Шееле освоил основы фармации и лабораторной практики. Кроме того, он усердно изучал труды химиков И. Кункеля, Н. Лемери, Г. Шталя, К. Неймана.

Проработав восемь лет в Гетеборге, Шееле переехал в Мальме, где очень скоро проявил замечательные экспериментальные способности. Там он смог по вечерам заниматься собственными исследованиями в лаборатории аптекаря, где днем готовил лекарства.

В конце апреля 1768 году Шееле переехал в Стокгольм, надеясь в столице установить близкие контакты с учеными и получить новый стимул для проведения работ. Однако в стокгольмской аптеке «Корпен» Шееле не пришлось проводить химические опыты; он занимался только приготовлением лекарств. И лишь иногда, устроившись где-нибудь на тесном подоконнике, ему удавалось проводить собственные опыты Но даже в таких условиях Шееле сделал ряд открытий. Так, например, изучая действие солнечного света на хлорид серебра, Шееле нашел, что потемнение последнего начинается в фиолетовой части спектра и выражено там наиболее сильно.

Два года спустя Шееле переехал в Упсалу, где в университете работали такие знаменитые ученые, как ботаник Карл Линней и химик Торберн Бергман. Шееле и Бергман вскоре стали друзьями, что немало способствовало успехам в научной деятельности обоих химиков.

Шееле был одним из тех ученых, которым сопутствовала удача в их работе. Его экспериментальные исследования существенно способствовали превращению химии в науку. Он открыл кислород, хлор, марганец, барий, молибден, вольфрам, органические кислоты (винную, лимонную, щавелевую, молочную), серный ангидрид, сероводород, кислоты - плавиковую и кремнефторводо-родную, многие другие соединения. Он впервые получил газообразные аммиак и хлористый водород. Шееле также показал, что железо, медь и ртуть имеют различные степени окисления. Он выделил из жиров вещество, впоследствии названное глицерином (пропантриолом). Шееле принадлежит заслуга получения цианистоводородной (синильной) кислоты из берлинской лазури.

Наиболее значительный труд Шееле «Химический трактат о воздухе и огне» содержит его экспериментальные работы, выполненные в 1768- 1773 годах.

Из этой трактата видно, что Шееле несколько раньше Пристли получил и описал свойства «огненного воздуха» (кислорода). Ученый получал кислород различными путями: нагреванием селитры, нитрата магния, перегонкой смеси селитры с серной кислотой.

«Огненный воздух», - писал Шееле, - есть тот самый, посредством которого поддерживается циркуляция крови и соков у животных и растений... Я склонен думать, что «огненный воздух» состоит из кислой тонкой материи, соединенной с флогистоном, и, вероятно, что все кислоты получили свое начало от «огненного воздуха».

Шееле объяснял полученные им результаты предположением, что теплота - соединение «огненного воздуха» (кислорода) и флогистона. Следовательно, он так же, как и М.В. Ломоносов, и Г. Кавендиш, отождествлял флогистон с водородом и думал, что при сжигании водорода в воздухе (при соединении водорода и «огненного воздуха») образуется теплота.

В 1775 году Бергман опубликовал статью об открытии Шееле «огненного воздуха» и о его теории. «Мы уже раньше отмечали, - писал Бергман, - большую силу, с которой «чистый (огненный) воздух» удаляет флогистон из железа и меди. Азотная кислота имеет также большое сродство к этому элементу... Эти явления приписываются переселению флогистона из кислоты в воздух и легко объясняются тем, что так хорошо было доказано опытами г-на Шееле, что теплота - не что иное, как флогистон, тесно соединенный с чистым воздухом, в комбинации которых порождается полученное тело [и происходит] уменьшение прежде занимаемого объема».

Хотя обычно и говорят, что Шееле опоздал с публикацией своей статьи относительно Пристли примерно на два года, однако Бергман сообщил об открытии Шееле кислорода, по крайней мере, на три месяца раньше открытия Пристли.

Вот выдержка из предисловия Бергмана к книге Шееле:

«Химия учит, что упругая среда, которая окружает Землю, во все времена и во всех местах имеет единый состав, включающий три различных вещества, а именно хороший воздух (кислород - Прим авт.), испорченный «мефитический воздух» (азот - Прим. авт.) и эфирную кислоту (углекислый газ - Прим. авт.). Первый Пристли назвал, не то что не правильно, но с натяжкой, «дефлогистированным воздухом», Шееле - «огненным воздухом», поскольку он один поддерживает огонь, в то время как два других гасят его... Я повторил, с различными изменениями, основные опыты, на которых он (Шееле) основывал свои заключения, и нашел их совершенно правильными. Тепло, огонь и свет имеют в основном одни и те же составные элементы: хороший воздух и флогистон... Из видов известных теперь веществ хороший воздух является наиболее эффективным для удаления флогистона, который, как видно, представляет собой настоящее элементарное вещество, входящее в состав многих материй. Поэтому я и поместил хороший воздух наверху, над флогистоном, в моей новой таблице сродства... В заключение я должен сказать, что этот замечательный труд бьш закончен два года тому назад, несмотря на то, что по различным причинам, о которых излишне упоминать здесь, опубликован только теперь. Следовательно, случилось так, что Пристли, не зная труда Шееле, ранее описал различные новые свойства, относящиеся к воздуху. Однако мы видим, что они отличного рода и представлены в иной связи».

Муравьихинская средняя общеобразовательная школа

«Удивительная история открытия кислорода»

Выполнила:

Малова Вика 9 класс Научный руководитель:

Михайленко В.Д. Учитель химии

Муравьиха, 2009

Атмосферный кислород состоит из двухатомных молекул. Газообразное вещество, без запаха и цвета, поэтому не ощутим никакими органами чувств. Однако недостаток, а тем более его отсутствие в атмосфере мы обнаружили бы очень быстро. Со многими веществами кислород вступает во взаимодействие без нагревания. При нагревании в атмосфере кислорода или на воздухе многие простые и сложные вещества сгорают, причем образуются различные оксиды.

Кислород вездесущ. Он самый распространенный элемент на Земле. В значительных количествах входит в состав воздуха, воды, почвы, животных, растений. Кислород в атмосфере Земли начал накапливаться в результате деятельности первичных фотосинтезирующих организмов, появившихся, вероятно, около 2,8 млрд. лет назад. Полагают, что 2 млрд. лет назад атмосфера уже содержала около 1% кислорода; постепенно из восстановительной она превращалась в окислительную и примерно 400 млн. лет назад приобрела современный состав. Наличие в атмосфере кислорода в значительной степени определило характер биологической эволюции. Кислород - основной биогенный элемент, входящий в состав молекул всех важнейших веществ, обеспечивающих структуру и функции клеток - белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, а также множества низкомолекулярных соединений. В каждом растении или животном кислорода гораздо больше, чем любого другого элемента.

Великие открытия, как правило, обычно делались совершенно случайно. Рвение, настойчивость, целеустремленность - все эти похвальные качества, несомненно, способствуют получению выдающихся научных результатов, но никак их не гарантирует. Нужно еще, как говорится,родиться под счастливой звездой.

В классической дискуссии

по поводу открытия кислорода рассматриваются

кандидатуры сразу трёх учёных, имеющих

законное право претендовать на это

великое открытие. Это ш ведский

химик Карл Вильгельм Шееле, английский

священник Джозеф

Пристли, и

французский химик Антуан Лавуазье. .

ведский

химик Карл Вильгельм Шееле, английский

священник Джозеф

Пристли, и

французский химик Антуан Лавуазье. .

Самым первым претендентом,

получившим относительно чистую пробу

кислорода, был шведский аптекарь Карл

Вильгельм Шееле (1742-1786).

Карл Вильгельм Шееле родился

9 декабря 1742 г. в Штральзунде (Померания),

принадлежавшем тогда Шведскому

королевству, в семье мелкого торговца.

В детстве посещал частный пансион,

учился в гимназии. Поступив в ученичество

в аптеку Бауха в Гётеборге (1756), освоил

основы фармации и лабораторной практики,

усердно изучал (главным образом по

ночам) труды химиков И.Кункеля, Н.Лемери,

Г.Шталя. Ученье, по обычаям того времени,

должно было длиться около десяти лет.

Карл Шееле уже через шесть лет успешно

сдал экзамены и получил звание аптекаря.

В совершенстве овладев профессией и,

перебравшись в Стокгольм, Шееле приступает

к самостоятельным научным изысканиям.

Работал в аптеках Стокгольма, Упсалы,

Чёпинга.

Работы и открытия Шееле

охватывают всю химию того времени:

учение о газах, химический анализ, химию

минералов, начала органической химии

(еще не выделившейся в самостоятельную

науку).

Шееле первым получил

и исследовал перманганат калия KMnO4

- всем известную "марганцовку",

которая теперь широко применяется в

химических экспериментах и в медицине,

разработал способ получения фосфора P

из костей, открыл сероводород H3S.

Наиболее значительный труд Карла

Вильгельма Шееле - Химический трактат

о воздухе и огне 1777 г. Эта книга содержит

результаты его многочисленных

э кспериментов

1768-1773 гг. по исследованию газов и процессов

горения. Из Трактата видно, что Шееле -

независимо от Пристли и Лавуазье и за

два года до них - открыл кислород и

подробно описал его свойства. При этом

кислород был получен им многими способами:

прокаливанием оксида ртути (как это

сделали Пристли и Лавуазье), нагреванием

карбоната ртути и карбоната серебра и

т.д. Несомненно, Шееле первым (1772) «держал

в руках» чистый кислород.

кспериментов

1768-1773 гг. по исследованию газов и процессов

горения. Из Трактата видно, что Шееле -

независимо от Пристли и Лавуазье и за

два года до них - открыл кислород и

подробно описал его свойства. При этом

кислород был получен им многими способами:

прокаливанием оксида ртути (как это

сделали Пристли и Лавуазье), нагреванием

карбоната ртути и карбоната серебра и

т.д. Несомненно, Шееле первым (1772) «держал

в руках» чистый кислород.

Как

это было? Проживая в Упсале, Шееле начал

изучать природу огня, и ему скоро пришлось

задуматься над тем, какое участие

принимает в горении воздух.

Воздух

тогда считали элементом - однородным

веществом, которое никакими силами

нельзя расщепить на еще более простые

составные части. Шееле тоже сначала был

такого мнения. Но скоро он изменил его,

как стал проводить опыты с различными

химическими веществами в сосудах, плотно

закрытых со всех сторон. Какие бы вещества

ни пытался Шееле сжигать в закрытых

сосудах, он всегда обнаруживал одно и

то же любопытное явление: воздух, который

находился в сосуде, обязательно уменьшался

при горении на одну пятую часть, и по

окончании опыта вода обязательно

заполняла одну пятую часть объёма колбы,

что хорошо видно на представленном ниже

рисунке из рукописи Шееле. И его озарила

догадка, что воздух не является однородным.

.

Далее он стал изучать разложение

нагреванием множества веществ (среди

которых была и селитра KNO3)

и получил газ, который поддерживал

дыхание и горение.

Карл Шееле

хотел раскрыть загадку огня и при этом

неожиданно обнаружил, что воздух - не

элемент, а смесь двух газов, которые он

называл воздухом «огненным» и воздухом

«негодным».Это было величайшим из всех

открытийШееле.

Страница рукописи

Шееле

Но в действительности

тайна огня и полученного им «огненного»

воздуха так и осталась для него тайной.

Во всем была виновата господствовавшая

в те времена теория флогистона, по

которой считалось, что всякое вещество

может гореть только в том случае, если

в нем много особой горючей материи -

флогистона, а горение представляет

собой распад сложного горючего вещества

на особый огненный элемент - флогистон

- и другие составные части. Карл Шееле

тоже был сторонником этой теории, поэтому

он объяснял, что «огненный воздух» имеет

большое сродство (влечение) к флогистону,

поэтому и сгорает в нем так быстро, а

«негодный» воздух не имеет влечения к

флогистону, поэтому в нем и гаснет всякий

огонь. Это было довольно правдоподобно,

но оставалась одна большая загадка,

которая казалась совершенно необъяснимой.

Куда уходил во время горения «огненный»

воздух во время горения из закрытого

сосуда? Наконец, он придумал такое

объяснение. Когда сгорает какое-нибудь

тело, говорил он, то выделяющийся из

него флогистон соединяется с «огненным»

воздухом и это невидимое соединение

настолько летуче, что оно незаметно

просачивается сквозь стекло, как вода

сквозь сито.

Шееле действительно

был первым исследователем, получившим

относительно чистую пробу кислорода

(1772). Однако он опубликовал свои результаты

в 1777 г., позже, чем это сделал Джозеф

Пристли поэтому формально он не может

считаться первооткрывателем кислорода.

Но во многих академических изданиях и

справочниках по химии приоритет отдаётся

именно Карлу Вильгельму Шееле. Кроме

того, ему принадлежит неоспоримый

приоритет открытия химических элементов

хлора Cl,

фтора F, бария Ba, молибдена Mo, вольфрама

W...

Несмотря на то, что Шееле не

имел высшего образования и был рядовым

аптекарем, в возрасте 32 лет он был избран

членом Стокгольмской академии наук.

Ему предлагали кафедру в Упсальском

университете, работу в центре шведской

горнометаллургической промышленности

в Фалуне, кафедру в Берлинском университете,

однако ученый отклонял все предложения,

предпочитая заниматься своими опытами.

Вторым официально признанным

претендентом на лавры первооткрывателя

кислорода является английский священник

и химик Джозеф Пристли (1733-1804).

Пристли Джозеф - знаменитый

английский химик, философ и богослов;

сын фабриканта. Удивительная способность

его к языкам позволила ему легко изучить

языки арабский, халдейский, сирийский;

без помощи учителя Пристли научился

говорить по-французски, немецкий и

итальянский. Пристли занимался

преимущественно физикой и химией. Еще

в школе самостоятельно изучил философию,

логику, математику. Для Пристли открылись

двери королевской академии наук. Пробыв

некоторое время профессором языков в

вашингтонской академии, Пристли поселился

в Лидсе, где производил свои знаменитые

исследования углекислоты, двуокиси

азота и кислорода. За эти исследования

Пристли получил от королевского общества

медаль Коплея. Парижская академия

выбирает Пристли своим членом. В 1774 г.

Пристли, нагревая красную окись ртути,

выделяет кислород, дивится, что в этом

газе горит ярко свеча. изучение дальнейших

свойств "дефлогистированного"

газа многим обязано Пристли. Уже из этих

немногих примеров несомненна выдающаяся

наблюдательность и экспериментаторский

талант Пристли. Если его открытия не

имели того успеха и значения для химии,

как открытия его французского современника,

то объясняется это тем, что Пристли

принадлежал по самому складу своей

научной мысли к поклонникам уже доживавшей

тогда свой век теории флогистона

Пристли Джозеф - знаменитый

английский химик, философ и богослов;

сын фабриканта. Удивительная способность

его к языкам позволила ему легко изучить

языки арабский, халдейский, сирийский;

без помощи учителя Пристли научился

говорить по-французски, немецкий и

итальянский. Пристли занимался

преимущественно физикой и химией. Еще

в школе самостоятельно изучил философию,

логику, математику. Для Пристли открылись

двери королевской академии наук. Пробыв

некоторое время профессором языков в

вашингтонской академии, Пристли поселился

в Лидсе, где производил свои знаменитые

исследования углекислоты, двуокиси

азота и кислорода. За эти исследования

Пристли получил от королевского общества

медаль Коплея. Парижская академия

выбирает Пристли своим членом. В 1774 г.

Пристли, нагревая красную окись ртути,

выделяет кислород, дивится, что в этом

газе горит ярко свеча. изучение дальнейших

свойств "дефлогистированного"

газа многим обязано Пристли. Уже из этих

немногих примеров несомненна выдающаяся

наблюдательность и экспериментаторский

талант Пристли. Если его открытия не

имели того успеха и значения для химии,

как открытия его французского современника,

то объясняется это тем, что Пристли

принадлежал по самому складу своей

научной мысли к поклонникам уже доживавшей

тогда свой век теории флогистона

1 августа 1774 г. Джозеф Пристли наблюдал

выделение «нового воздуха» при нагревании

с помощью двояковыпуклой линзы без

доступа воздуха ртутной окалины,

находящейся под стеклянным колпаком.

Это твёрдое вещество было известно ещё

алхимикам под названием «меркуриус

кальцинатус пер се», или жжёная ртуть.

На современном химическом языке это

вещество называется оксидом ртути, а

уравнение его разложения при нагревании

выглядит следующим образом:

В собранный газ Пристли из

любопытства внёс тлеющую свечу, и она

вспыхнула необыкновенно ярко.

Можно теперь представить, как трудно

было изучать химию во времена, когда

химические формулы ещё не были изобретены.

То, что записано коротким химическим

уравнением, Пристли описал в 1774 г.

следующим образом: «Я поместил под

перевернутой банкой, погруженной в

ртуть, немного порошка «меркуриус

кальцинатус пер се». Затем я взял

небольшое зажигательное стекло и

направил лучи Солнца прямо внутрь банки

на порошок. Из порошка стал выделяться

воздух, который вытеснил ртуть из банки.

Я принялся изучать этот воздух. И меня

удивило, даже взволновало до глубины

моей души, что в этом воздухе свеча горит

лучше и светлее, чем в обычной атмосфере».

Разумеется, такое описание реакции

выглядит весьма поэтично по сравнению

с обычным химическим уравнением, но, к

сожалению, суть произошедшей химической

реакции не отражает.

Сам Пристли,

будучи, как и Шееле, сторонником теории

флогистона, тоже так и не смог объяснить

суть процесса горения; он защищал свои

представления даже после того, как

Антуан

Лавуазье

обнародовал новую теорию горения.

Претензии сторонников Джозефа Пристли

по поводу открытия именно этим учёным

кислорода основывались на его приоритете

в получении газа, который позднее был

признан особым, не известным до тех пор

видом газа. Но проба газа, полученного

Пристли, не была чистой. Кроме того,

если Пристли был первооткрывателем, то

когда в таком случае было сделано

открытие? В 1774 г. он считал, что получил

закись азота, то есть разновидность

газа, которую он уже знал. В 1775 г. он

полагал, что полученный газ является

дефлогистированным воздухом, но еще не

кислородом. То есть, в 1775 г. Джозеф Пристли

отождествил газ, полученный им при

нагревании красной окиси ртути, с

воздухом вообще, но имеющим меньшую,

чем обычно, дозу флогистона. Для химика,

придерживающегося теории флогистона,

это, конечно же, был совершенно неведомый

ранее вид газа.

Третий официальный претендент в первооткрыватели кислорода, французский химик Антуан Лавуазье, по образованию юрист, был очень богатым человеком. Он состоял в "Компании откупов" - организации финансистов, бравшей на откуп государственные налоги. На этих финансовых операциях Лавуазье приобрел огромное состояние.

Антуан

Лавуазье

(1743-1794)

Еще обучаясь на юридическом факультете Парижского университета, будущий генеральный откупщик и выдающийся химик одновременно изучал естественные науки. Часть своего состояния Лавуазье вложил в обустройство химической лаборатории, оснащенной прекрасным по тем временам оборудованием, ставшую научным центром Парижа. В своей лаборатории Лавуазье провел многочисленные опыты, в которых он определял изменения масс веществ при их прокаливании и горении. Лавуазье доказал, что углекислый газ (диоксид углерода) - это соединение кислорода с "углем" (углеродом), а вода - соединение кислорода с водородом. Он на опыте показал, что при дыхании поглощается кислород и образуется углекислый газ, то есть процесс дыхания подобен процессу горения. Более того, французский химик установил, что образование углекислого газа при дыхании является главным источником "животной теплоты". Лавуазье одним из первых попытался объяснить сложные физиологические процессы, происходящие в живом организме, с точки зрения химии.

Лавуазье стал одним из основоположников классической химии. Он открыл закон сохранения веществ, ввел понятия "химический элемент" и "химическое соединение", доказал, что дыхание подобно процессу горения и является источником теплоты в организме:

Кто знает, какие еще открытия

успел бы совершить этот выдающийся

ученый, если бы его не постигла судьба

жертв революционного террора? Aнтуан

был казнен в период французской революции

1 февраля 1794 года. Лавуазье знал, что с

горючими веществами связывается лишь

одна пятая часть воздуха, но природа

этой части была ему неясна. Когда же

Пристли сообщил ему в 1774 г. об обнаружении

«дефлогистированного воздуха», он сразу

понял, что это и есть та самая часть

воздуха, которая при горении соединяется

с горючими веществами. Повторив опыты

Пристли, Лавуазье заключил, что атмосферный

воздух состоит из смеси «жизненного»

(кислород) и «удушливого» (азот) воздуха

и объяснил процесс горения соединением

веществ с кислородом.

В начале

1775 г. Лавуазье сообщил, что газ, получаемый

после нагревания красной окиси ртути,

представляет собой «воздух как таковой

без изменений (за исключением того,

что)... он оказывается более чистым, более

пригодным для дыхания». К 1777 г., вероятно,

не без намека Пристли, Лавуазье пришел

к выводу, что это был газ особой

разновидности, один из основных

компонентов, составляющих атмосферу.

Таким образом, более главной

фигурой в истории открытия кислорода

является Лавуазье, а не Шееле и Пристли.

Они просто выделили новый газ - и только.

Позже Фридрих Энгельс напишет об этом:

«Оба они так и не узнали, что оказалось

у них в руках. Элемент, которому суждено

было революционизировать химию, пропадал

в их руках бесследно... Собственно

открывшим кислород, поэтому остается

Лавуазье, а не те двое, которые только

описали кислород, даже не догадываясь,

что они описывают».

Исследования

Антуана Лавуазье сыграли выдающуюся

роль в развитии химии XVIII века. Речь

идет, прежде всего, о создании им научной

теории горения, ознаменовавшем отказ

от теории флогистона, что кардинально

отличает его работы от экспериментов

Шееле и Пристли.

В борьбе со

сторонниками теории флогистона у

Лавуазье был замечательный союзник,

который хорошо помогал ему в работе.

Шееле и Пристли тоже имели такого

союзника, но они не всегда пользовались

его услугами и не придавали большого

значения его советам. Главным помощником

Лавуазье были... весы.

Приступая

к какому-нибудь опыту, Лавуазье почти

всегда тщательно взвешивал все вещества,

которые должны были подвергнуться

химическому превращению, а по окончании

опыта снова взвешивал.

Весы Лавуазье.

Как и Шееле, Лавуазье тоже пробовал

сжигать фосфор в закрытой колбе. Но

Лавуазье не терялся в догадках, куда

исчезала пятая часть воздуха при горении.

Весы дали ему на этот счет совершенно

точный ответ. Перед тем как положить

кусок фосфора в колбу и поджечь, Лавуазье

его взвесил. А когда фосфор сгорел,

Лавуазье взвесил всю сухую фосфорную

кислоту, которая осталась в колбе. По

теории флогистона фосфорной кислоты

должно было получиться меньше, чем было

фосфора до горения, так как, сгорая,

фосфор разрушался и терял флогистон.

Если даже допустить, что флогистон вовсе

не имеет веса, то фосфорная кислота

должна весить ровно столько, сколько

весил фосфор, из которого она получилась.

Однако выяснилось, что белый иней,

осевший на стенках колбы после горения,

весит больше сгоревшего фосфора.

Следовательно, та самая часть воздуха,

которая якобы исчезла из колбы, в

действительности вовсе не уходила из

неё, а просто присоединилась во время

горения к фосфору. От этого соединения

и получилась фосфорная кислота. Теперь

мы называем это вещество фосфорным

ангидридом. Лавуазье понимал, что горение

фосфора не исключение. Его опыты показали,

что всякий раз, когда сгорает любое

вещество или ржавеет металл, происходит

то же самое.

Интересно, что наш

гениальный соотечественник Михаил

Васильевич Ломоносов еще за пятнадцать

лет до Лавуазье сравнивал вес запаянной

реторты с металлом до и после прокаливания.

«Деланы опыты в заплавленных накрепко

сосудах, чтобы исследовать: прибывает

ли вес металла от чистого жара», - записал

Ломоносов в 1756 г., и в двух строчках

прибавил результат: «Оными опытами

нашлось, что... без пропущения внешнего

воздуха вес сожженного металла остается

в одной мере». Так Ломоносов нанес

сильный удар по разделявшейся химиками

того времени теории флогистона. Но мало

этого: Ломоносов сделал из своих опытов

и другой замечательный вывод, что «все

перемены, в натуре случающиеся, такого

суть состояния, что, сколько чего у

одного тела отнимется, столько

присовокупиться к другому, так, ежели

где убудет несколько материи, то умножится

в другом месте». Этими словами великий

ученый выразил один из важнейших законов

химии - закон сохранения вещества.

Свои опыты по изучению горения веществ

Лавуазье начал в 1772 г. и к концу года

представил в Академию некоторые

показавшиеся ему важными результаты.

В прилагаемой им записке сообщалось,

что при сгорании серы и фосфора вес

продуктов горения становится больше,

чем вес исходных веществ, за счет

связывания воздуха, а вес свинцового

глета (оксида свинца) при восстановлении

до свинца уменьшается, при этом выделяется

значительное количество воздуха.

В 1877 г. ученый выступил со своей теорией

горения на заседании Академии наук.

Сделанные им выводы существенно ослабляли

основы теории флогистона, а окончательное

поражение ей было нанесено исследованиями

состава воды.

Так кто же, в конце

концов, является первооткрывателем

кислорода? И когда он был открыт? Претензии

Антуана Лавуазье на этот счёт являются

более убедительными и основательными,

но даже и они оставляют под собой почву

для очень больших сомнений.

Всё

дело в том, что подробное изучение

свойств кислорода и его роли в процессах

горения и образования окислов привело

Лавуазье к неправильному выводу о том,

что этот газ представляет собой

кислотообразующее начало. В 1779 г. Лавуазье

даже ввел для кислорода название

«oxygenium» (от греч. «окис» - кислый, и

«геннао» - рождаю) - «рождающий

кислоты».

окрытие кислорода, по

всей видимости, является плодом

коллективного разума и взаимоиндуцирующего

творчества всех перечисленных в данном

очерке учёных.

То, о чем писал

Лавуазье в своих статьях, начиная с 1777

г., было не столько открытием кислорода,

сколько кислородной теорией горения.

Эта теория была ключом для перестройки

химии, причем такой основательной, что

её обычно называют революцией в химии.

Задолго до того, как Лавуазье сыграл

свою роль в открытии нового газа, он был

убежден, что в теории флогистона было

что-то неверным, и что горящие тела

поглощают какую-то часть атмосферы.

Многие соображения по этому вопросу он

сообщил в заметках, отданных на хранение

во Французскую Академию в 1772 г. Работа

Лавуазье над вопросом о существовании

кислорода дополнительно способствовала

укреплению его прежнего мнения, что

где-то был допущен просчёт. Она подсказала

ему то, что он уже готов был открыть, -

природу вещества, которое при окислении

поглощается из атмосферы.

В настоящее время кислород

очень широко используется во многих

областях человеческой деятельности.

Его применяют для интенсификации

химических процессов во многих

производствах (например, в производстве

серной и азотной кислот, в доменном

процессе). Кислородом пользуются для

получения высоких температур, для чего

различные горючие газы (водород, ацетилен)

сжигают в специальных горелках. Смеси

жидкого кислорода с угольным порошком,

древесной мукой или другими горючими

веществами, называемые оксиликвитами,

обладают очень сильными взрывчатыми

свойствами и применяются при подрывных

работах.

Кислород давно и широко

используют в медицине, и он стал привычным

атрибутом медицины критических состояний.

При этом далеко не каждый

анестезиолог-реаниматолог знает, каким

же способом получают столь необходимый

для его повседневной деятельности газ.

В XIX веке возможности получения

кислорода были ограничены, и его получали

только лабораторными способами. В

лаборатории кислород получают из его

соединений с другими элементами. Чаще

всего кислород получают нагреванием

таких веществ (в состав которых кислород

входит в связанном виде), как перманганат

калия (марганцовка), хлорат калия

(бертолетова соль), нитрат калия (селитра):

Удобно получать кислород в лаборатории и из пероксида водорода:

Пероксид водорода обычно

используется в виде 3%-го водного

раствора.

Интересен

способ получения кислорода из пероксидов

металлов,потому что одновременно с

выделением кислорода происходит

поглощения углекислого газа.

На современных атомных подводных лодках, где имеется мощный и почти неисчерпаемый источник электрической энергии, есть возможность получать кислород разложением воды под действием электрического тока (электролизом воды):

Проще всего получить кислород из

воздуха, поскольку воздух - не соединение,

и разделить воздух не так уж трудно.

Температуры кипения азота и кислорода

отличаются (при атмосферном давлении)

на 12,8° С. Следовательно, жидкий воздух

можно разделить на компоненты в

ректификационных колоннах так же, как

делят, например, нефть. Но чтобы превратить

воздух в жидкость, его нужно охладить

до -196° С и создать давление порядка

200атмосфер.

Жидкий кислород

кипит при более «высокой» температуре

(-183°С), чем жидкий азот (-196°С). Поэтому

при «нагревании» жидкого воздуха, когда

температура этой очень холодной жидкости

медленно повышается от -200°С до -180°С,

прежде всего при -196°С перегоняется азот

(который опять сжижают) и только следом

перегоняется кислород. Если такую

перегонку жидких азота и кислорода

произвести неоднократно, то можно

получить весьма чистый кислород. Обычно

его хранят в сжатом виде в стальных

баллонах, окрашенных в голубой цвет.

Характерная голубая окраска баллонов

нужна для того, чтобы нельзя было спутать

кислород с каким-нибудь другим сжатым

газом.

. 1781 г. - истории

-- христианской, еврейской и... этом случае нет ничего удивительного

, что он был частью... крови минимальным количеством кислорода

? Одна из функций... безупречной логикой и радовался его открытиям

. Я мог бы легко...

Кислород - газ без запаха и вкуса, встречается в трех ипостасях: атомарного, обыкновенного и озона — самый распространённый на Земле и третий по распространенность во Вселенной (после водорода и гелия) элемент таблицы Менделеева, на его долю (в составе различных соединений (в общей сложности более 1500 соединений), главным образом силикатов) приходится около 47,4 % массы твёрдой земной коры. Морские и пресные воды содержат огромное количество связанного кислорода — 88,8 % (по массе), в атмосфере содержание свободного кислорода составляет 20,95 % по объёму и 23,12 % по массе. Попадая в легкие, он с помощью красных кровяных телец достигает всех клеток организма. В организме он сжигает пищу, вырабатывая тепло, необходимое для деятельности человека. Кислород входит в состав многих органических веществ и присутствует во всех живых клетках. Все основные классы структурных молекул в живых организмах, таких как белки, углеводы и жиры, содержат кислород, как и основные неорганические соединения, которые входят в состав оболочек клеток, зубов и костей. По числу атомов в живых клетках он составляет около 25 %, по массовой доле — около 65 %. Круговорот кислорода в природе обеспечивается зелеными растениями, поглощающими из воздуха углекислый газ и освобождающими из него при участии хлорофилла свободный кислород. Поэтому его содержание в атмосфере практически неизменно.

Кислород очень хорошо соединяется с другими элементами. Такая реакция называется «окислением». Мы встречаем медленное окисление повсюду. Ржавеет металл, высыхает краска, алкоголь превращается в уксус – все это окисление. Почти при любом окислении выделяется тепло. При быстром окислении происходит горение, так как тепло выделяется очень быстро, резко повышается температура, и появляется пламя...

С глубокой древности было известно, что для горения необходим воздух, однако очень долго процесс горения оставался непонятным. Лишь в XVII в. Майов и Бойль независимо друг от друга высказали мысль, что в воздухе содержится некая субстанция, которая поддерживает горение, но эта вполне рациональная гипотеза не получила тогда развития, так как представление о горении, как о процессе соединения горящего тела с некой составной частью воздуха, казалось в то время противоречащим столь очевидному акту разложения горящего тела на элементарные составные части. Именно на этой основе на рубеже XVII в. возникла теория флогистона, созданная Бехером и Шталем. С наступлением химико-аналитического периода развития химии (вторая половина XVIII в.) и возникновением "пневматической химии" - одной из главных ветвей химико-аналитического направления - горение, а также дыхание вновь привлекли к себе внимание исследователей.

У кислорода интересная история открытия. Он, можно сказать был открыт трижды. Задержке его открытия способствовали свойства кислорода, такие как газообразность, бесцветность, отсутствие вкуса и запаха.

Интересным фактом является то, что впервые кислород выделили не химики. Это сделал изобретатель подводной лодки К. Дреббель в начале XVII в. Этот газ он использовал для дыхания в лодке, при погружении в воду. Но работы изобретателя были засекречены. Поэтому работы К. Дреббеля не сыграли большой работы для развития химии.

Официально считается, что кислород был открыт1 августа 1774 года , когда английский химик Джозеф Пристли наблюдал выделение «нового воздуха» при нагревании с помощью мощной двояковыпуклой линзы без доступа воздуха ртутной окалины, находящейся под стеклянным колпаком. Это твёрдое вещество было известно ещё алхимикам под названием «меркуриус кальцинатус пер се», или жжёная ртуть, на современном же химическом языке это вещество называется оксидом ртути. Получаемый при нагревании оксида ртути неизвестный ему газ он выводил через трубку в сосуд, заполненный не водой, а ртутью, так как Пристли уже ранее убедился в том, что вода слишком хорошо растворяет газы. В собранный газ Пристли из любопытства внёс тлеющую свечу, и она вспыхнула необыкновенно ярко. Уравнение разложения оксида ртути при нагревании выглядит следующим образом:

Вы можете теперь представить, как трудно было изучать химию во времена, когда химические формулы ещё не были изобретены. Вышеприведенное короткое химическое уравнение, Пристли описал в 1774 г. следующим образом: «Я поместил под перевернутой банкой, погруженной в ртуть, немного порошка «меркуриус кальцинатус пер се». Затем я взял небольшое зажигательное стекло и направил лучи Солнца прямо внутрь банки на порошок. Из порошка стал выделяться воздух, который вытеснил ртуть из банки. Я принялся изучать этот воздух. И меня удивило, даже взволновало до глубины моей души, что в этом воздухе свеча горит лучше и светлее, чем в обычной атмосфере». Разумеется, такое описание реакции выглядит весьма поэтично по сравнению с обычным химическим уравнением, но, к сожалению, суть произошедшей химической реакции не отражает.

Впрочем Пристли не был первым ученым, получившим кислород. Несколькими годами ранее (в 1771 году) кислород получил шведский химик Карл Вильгельм Шееле. Проживая в Упсале, Шееле, ученик аптекаря, начал изучать природу огня, и ему скоро пришлось задуматься над тем, какое участие принимает в горении воздух. Он уже знал, что сто лет назад Роберт Бойль и другие учёные доказали, что свеча, уголь и всякое другое горючее тело могут гореть только там, где есть достаточно много воздуха. Никто в те времена не мог, однако, толком объяснить, отчего все так происходит и зачем, собственно, воздух нужен горящему телу. Воздух тогда считали элементом - однородным веществом, которое никакими силами нельзя расщепить на еще более простые составные части. Шееле тоже сначала был такого мнения. Но скоро он должен был его изменить после того, как стал проводить опыты с различными химическими веществами в сосудах, плотно закрытых со всех сторон. Какие бы вещества ни пытался Шееле сжигать в закрытых сосудах, он всегда обнаруживал одно и то же любопытное явление: воздух, который находился в сосуде, обязательно уменьшался при горении на одну пятую часть, и по окончании опыта вода обязательно заполняла одну пятую часть объёма колбы, что хорошо видно на представленном ниже рисунке из рукописи Шееле. И его озарила догадка, что воздух не является однородным. Далее он стал изучать разложение нагреванием множества веществ (оксида ртути (как это сделали Пристли и Лавуазье), карбоната ртути и карбоната серебра, а так же селитры KNO3) и получил газ, который поддерживал дыхание и горение. По некоторым данным уже в 1771 г. Карл Шееле при нагреве пиролюзита с концентрированной серной кислотой наблюдал выделение «виртольного воздуха», поддерживающего горение, т.е. кислорода. Карл Шееле хотел раскрыть загадку огня и при этом неожиданно обнаружил, что воздух - не элемент, а смесь двух газов, которые он называл воздухом «огненным» и воздухом «негодным». Это было величайшим из всех открытий Шееле. Шееле описал своё открытие в изданном в 1777 году трактате «О воздухе и огне» (именно потому, что книга опубликована позже, чем сообщил о своём открытии Пристли, последний и считается первооткрывателем кислорода)...

Но, ни Пристли, ни Шееле не поняли, что они открыли. Они открыли новый газ. Только и всего. И до конца жизни остались преданными теории флогистона, которая в конце XVIII века стала тормозом для развития науки. Карл Шееле, например, объяснял, что «огненный воздух» имеет большое сродство (влечение) к флогистону, поэтому и сгорает в нем так быстро, а «негодный» воздух не имеет влечения к флогистону, поэтому в нем и гаснет всякий огонь. Это было довольно правдоподобно, но оставалась одна большая загадка, которая казалась совершенно необъяснимой. Куда уходил во время горения «огненный» воздух во время горения из закрытого сосуда? Наконец, он придумал такое объяснение. Когда сгорает какое-нибудь тело, говорил он, то выделяющийся из него флогистон соединяется с «огненным» воздухом и это невидимое соединение настолько летуче, что оно незаметно просачивается сквозь стекло, как вода сквозь сито.

Претензии же сторонников Джозефа Пристли по поводу открытия именно этим учёным кислорода основывались на его приоритете в получении газа, который позднее был признан особым, не известным до тех пор видом газа. Но проба газа, полученного Пристли, не была чистой, и если получение кислорода с примесями считать его открытием, тогда то же в принципе можно сказать обо всех тех, кто когда-либо заключал в сосуд атмосферный воздух. Кроме того, если Пристли был первооткрывателем, то когда в таком случае было сделано открытие? В 1774 г. он считал, что получил закись азота, то есть разновидность газа, которую он уже знал. В 1775 г. он полагал, что полученный газ является дефлогистированным воздухом, но еще не кислородом. То есть, в 1775 г. Джозеф Пристли отождествил газ, полученный им при нагревании красной окиси ртути, с воздухом вообще, но имеющим меньшую, чем обычно, дозу флогистона. Для химика, придерживающегося теории флогистона, это, конечно же, был совершенно неведомый ранее вид газа.

|

Антуан Лавуазье (Lavoisier, Antoine Laurent, 1743-1794), начал свою работу, которая привела его к открытию, после эксперимента Джозефа Пристли в 1774 г., и, возможно, благодаря намеку со стороны Пристли. Из своих собственных опытов и предшествовавших опытов Пристли и Шееле Лавуазье уже знал, что с горючими веществами связывается лишь одна пятая часть воздуха, но природа этой части была ему неясна. Когда же Пристли сообщил ему в 1774 г. об обнаружении «дефлогистированного воздуха», он сразу понял, что это и есть та самая часть воздуха, которая при горении соединяется с горючими веществами. Повторив опыты Пристли, Лавуазье заключил, что атмосферный воздух состоит из смеси «жизненного» (кислород) и «удушливого» (азот) воздуха и объяснил процесс горения соединением веществ с кислородом.

В начале 1775 г. Лавуазье сообщил, что газ, получаемый после нагревания красной окиси ртути, представляет собой «воздух как таковой без изменений (за исключением того, что)... он оказывается более чистым, более пригодным для дыхания». К 1777 г., вероятно, не без второго намека Пристли, Лавуазье пришел к выводу, что это был газ особой разновидности, один из основных компонентов, составляющих атмосферу. Правда, сам Пристли как сторонник теории флогистона с таким выводом никогда не смог бы согласиться.

|

| Весы Лавуазье. |

Как и Шееле, Лавуазье тоже пробовал сжигать фосфор в закрытой колбе. Но Лавуазье не терялся в догадках, куда исчезала пятая часть воздуха при горении. Весы дали ему на этот счет совершенно точный ответ. Перед тем как положить кусок фосфора в колбу и поджечь, Лавуазье его взвесил. А когда фосфор сгорел, Лавуазье взвесил всю сухую фосфорную кислоту, которая осталась в колбе. По теории флогистона фосфорной кислоты должно было получиться меньше, чем было фосфора до горения, так как, сгорая, фосфор разрушался и терял флогистон. Если даже допустить, что флогистон вовсе не имеет веса, то фосфорная кислота должна весить ровно столько, сколько весил фосфор, из которого она получилась. Однако выяснилось, что белый иней, осевший на стенках колбы после горения, весит больше сгоревшего фосфора. Следовательно, та самая часть воздуха, которая якобы исчезла из колбы, в действительности вовсе не уходила из неё, а просто присоединилась во время горения к фосфору. От этого соединения и получилась фосфорная кислота. Теперь мы называем это вещество фосфорным ангидридом. Лавуазье понимал, что горение фосфора не исключение. Его опыты показали, что всякий раз, когда сгорает любое вещество или ржавеет металл, происходит то же самое.

Свои опыты по изучению горения веществ Лавуазье начал в 1772 г. и к концу года представил в Академию некоторые показавшиеся ему важными результаты. В прилагаемой им записке сообщалось, что при сгорании серы и фосфора вес продуктов горения становится больше, чем вес исходных веществ, за счет связывания воздуха, а вес свинцового глета (оксида свинца) при восстановлении до свинца уменьшается, при этом выделяется значительное количество воздуха. В 1877 г. ученый выступил со своей теорией горения на заседании Академии наук. Сделанные им выводы существенно ослабляли основы теории флогистона, а окончательное поражение ей было нанесено исследованиями состава воды. В 1783 г. Лавуазье, повторив опыты Кавендиша по сжиганию «горючего» воздуха (водорода), сделал вывод, что «вода не есть вовсе простое тело», а является соединением водорода и кислорода. Её можно разложить пропусканием водяного пара через раскаленный докрасна ружейный ствол. Последнее он доказал совместно с лейтенантом инженерных войск Ж.Мёнье.

Интересно, что гениальный ученый Михаил Васильевич Ломоносов еще за пятнадцать лет до Лавуазье сравнивал вес запаянной реторты с металлом до и после прокаливания. «Деланы опыты в заплавленных накрепко сосудах, чтобы исследовать: прибывает ли вес металла от чистого жара», - записал Ломоносов в 1756 г., и в двух строчках прибавил результат: «Оными опытами нашлось, что... без пропущения внешнего воздуха вес сожженного металла остается в одной мере». Так Ломоносов нанес сильный удар по разделявшейся химиками того времени теории флогистона. Но мало этого: Ломоносов сделал из своих опытов и другой замечательный вывод, что «все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что, сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупиться к другому, так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте ». Этими словами великий ученый выразил один из важнейших законов химии - закон сохранения вещества. К слову, слово "кислород " (именовался в начале XIX века ещё «кислотвором ») своим появлением в русском языке до какой-то степени так же обязано М. В. Ломоносову, который ввёл в употребление, наряду с другими неологизмами, слово «кислота»; таким образом слово «кислород», в свою очередь, явилось калькой термина «оксиген» (фр. oxygène), предложенного А. Лавуазье (от др.-греч. ὀξύς — «кислый» и γεννάω — «рождаю»), который переводится как «порождающий кислоту», что связано с первоначальным значением его — «кислота», ранее подразумевавшим вещества, именуемые по современной международной номенклатуре оксидами.

Так кто же, в конце концов, является первооткрывателем кислорода? И когда он был открыт? Претензии Антуана Лавуазье на этот счёт являются более убедительными и основательными, но даже и они оставляют под собой почву для очень больших сомнений.

Всё дело в том, что подробное изучение свойств кислорода и его роли в процессах горения и образования окислов привело Лавуазье к неправильному выводу о том, что этот газ представляет собой кислотообразующее начало. В 1779 г. Лавуазье даже ввел для кислорода название «oxygenium» (от греч. «окис» - кислый, и «геннао» - рождаю) - «рождающий кислоты». И в 1777 г., и до конца своей жизни Лавуазье настаивал на том, что кислород представляет собой атомарный «элемент кислотности» и что кислород как газ образуется только тогда, когда этот «элемент» соединяется с «теплородом», с «материей теплоты». Можем ли мы на этом основании говорить, что кислород в 1777 г. ещё не был открыт? Подобный соблазн может возникнуть, и возникает. Элемент кислотности был изгнан из химии только после 1810 г., а понятие теплорода умирало еще до 60-х годов ХIХ века. Кислород стал рассматриваться в качестве обычного химического вещества еще до этих событий, но открытие кислорода, по всей видимости, является плодом коллективного разума и взаимоиндуцирующего творчества всех перечисленных в данном очерке учёных. То, о чем писал Лавуазье в своих статьях, начиная с 1777 г., было не столько открытием кислорода, сколько кислородной теорией горения. Эта теория была ключом для перестройки химии, причем такой основательной, что её обычно называют революцией в химии. Задолго до того, как Лавуазье сыграл свою роль в открытии нового газа, он был убежден, что в теории флогистона было что-то неверным, и что горящие тела поглощают какую-то часть атмосферы. Многие соображения по этому вопросу он сообщил в заметках, отданных на хранение во Французскую Академию в 1772 г. Работа Лавуазье над вопросом о существовании кислорода дополнительно способствовала укреплению его прежнего мнения, что где-то был допущен просчёт. Она подсказала ему то, что он уже готов был открыть, - природу вещества, которое при окислении поглощается из атмосферы.

Как бы там ни было, и кто бы ни открыл этот газ, в настоящее время кислород очень широко используется во многих областях человеческой деятельности. Его применяют для интенсификации химических процессов во многих производствах (например, в производстве серной и азотной кислот, в доменном процессе). Кислородом пользуются для получения высоких температур, для чего различные горючие газы (водород, ацетилен) сжигают в специальных горелках. Смеси жидкого кислорода с угольным порошком, древесной мукой или другими горючими веществами, называемые оксиликвитами, обладают очень сильными взрывчатыми свойствами и применяются при подрывных работах. Жидкий кислород используется в ракетном топливе. В медицине кислород используют для поддержания жизни больных с затрудненным дыханием и для лечения некоторых заболеваний. Однако чистым кислородом при нормальном давлении долго дышать нельзя – это опасно для здоровья.

Но подробнее хочу остановиться на одном из очень полезных и вкусных применениях кислорода - кислородных коктейлях.