Проверенные ответы содержат информацию, которая заслуживает доверия. На «Знаниях» вы найдёте миллионы решений, отмеченных самими пользователями как лучшие, но только проверка ответа нашими экспертами даёт гарантию его правильности.

Среди исследователей Африки видное место занимают экспедиции наших отечественных путешественников. В исследования Северо-Восточной и Центральной Африки внес большой вклад горный инженер Егор Петрович Ковалевский. В 1848 г. он исследовал Нубийскую пустыню, бассейн Голубого Нила, нанес на карту обширную территорию Восточного Судана и высказал первое предположение о местонахождении истоков Нила. Много внимания Ковалевский уделил изучению народов этой части Африки и их быта. Он с возмущением относился к «теории» расовой неполноценности африканского населения.

Путешествия Василия Васильевича Юнкера в 1875-1886 гг. обогатили географическую науку точным познанием восточной области Экваториальной Африки. Юнкер проводил исследования в области верхнего Нила: он составил первую карту района.

Путешественник побывал на реках Бахр-эль-Газаль и Уэле, исследовал сложную и запутанную систему рек ее обширного бассейна и четко определил спорную до того линию водораздела Нил - Конго на протяжении 1200 км. Юнкер составил ряд крупномасштабных карт этой территории и много внимания уделил описаниям флоры и фауны, а также быта местного населения.

Ряд лет (1881-1893) провел в Северной и Северо-Восточной Африке Александр Васильевич Елисеев, подробно охарактеризовавший природу и население Туниса, низовьев Нила и побережья Красного моря. В 1896-1898 гг. по Абиссинскому нагорью и в бассейне Голубого Нила путешествовали Александр Кса-веръевич Булатович, Петр Викторович Щусъев, Леонид Константинович Артамонов.

В советское время интересное и важное по результатам путешествие в Африку совершил знаменитый ученый - ботанико-географ академик Николай Иванович Вавилов. В 1926 г. он прибыл из Марселя в Алжир, ознакомился с природой крупного оазиса Бискра в Сахаре, горной области Кабилии и других районов Алжира, проехал по Марокко, Тунису, Египту, Сомали, Эфиопии и Эритрее. Вавилова интересовали древние очаги культурных растений. Особенно большие исследования он провел в Эфиопии, проехав по ней более 2 тыс. км. Здесь было собрано свыше 6 тыс. образцов культурных растений, в том числе 250 одних только разновидностей пшеницы, добыты интересные материалы о многих дикорастущих растениях.

В 1968-1970 гг. в Центральной Африке, в районе Великих озер, геоморфологические, геолого-тектонические, геофизические исследования проводила экспедиция под руководством члена-корреспондента АН СССР профессора Владимира Владимировича Белоусова, уточнившая данные о тектонической структуре по линии великого африканского разлома. В некоторых местах эта экспедиция побывала впервые после Д. Ливингстона и В. В. Юнкера.

"Правда.Ру" много писала о русских исследователях, первопроходцах Арктики. Ну, Арктика и русские — слова, прекрасно сочетаемые. Но вот Африка и русские, согласитесь, звучит как-то необычно… Тем не менее Василий Васильевич Юнкер - один из самых известных в мире исследователей Африки. У потомка известного рода русских банкиров необычная судьба.

Родился Василий (Вильгельм) Юнкер в Москве весной 1840 года. Как указано в Большой советской энциклопедии, в 1876-1878 и 1879-1886 годах он совершил два уникальных путешествия в Центральную Африку. Лично исследовал реку Уэле и водораздел между реками Нил и Конго, чем заслужил свое место в списоке известнейших путешественников, этнографов и путешественников XIX века.

Сын обрусевшего немца, главы крупнейшей банкирской фирмы в Санкт-Петербурге и Москве, Василий Юнкер по стопам отца не пошел. Он получил медицинское образование, но решил посвятить себя географическим исследованиям. Началось его жизненное пристрастие с путешествия в Исландию, которое он совершил еще 17-летним юношей. Горы и долины самого северного острова Европы так поразили юного Василия, что без дальних странствий он жить уже не смог.

Правда, его пути всю последующую жизнь вели не на Север, а на самый что ни на есть Юг, в Африку. Черный континент стал, без преувеличения, его и страстью, и профессией. Молодой русский доктор Василий Юнкер в 1873-1874 годах участвовал в археологической экспедиции в Тунис, где без особого труда изучил арабский язык.

Кстати, во всех своих уникальных экспедициях он исполнял еще и обязанности походного врача, все-таки отдавая дань своей первой профессии. История сохранила сведения, что за время всех без исключения его экспедиций не умер ни один человек, что было в те годы большой редкостью во время сложнейших африканских экспедиций.

На Международном географическом конгрессе в Париже в августе 1875 года Юнкеру лично познакомился с выдающимися исследователями Африки — Нахтигалем, Рольфсом и Швейнфуртом (кстати, последний на всю жизнь остался его близким другом). Эти "африканцы" и консультировали Василия Юнкера его перед всеми путешествиями.

В октябре 1875 года Юнкер высадился в Александрии и отправился в Судан. Во время первого этапа своего путешествия -- от красноморского порта Суакин до Хартума через Кассалу и Гедареф -- он впервые нанес на карту нижнее течение пересыхающей реки Барака. В ожидании разрешения египетских властей на путешествие в Дарфур он проехал на пароходе из Хартума вверх по Белому Нилу и его притоку Собату и впервые в истории выполнил съемку нижнего течения Собата.

Затем Юнкер решил заняться исследованием южных районов Судана. Он прибыл из Хартума в Ладо, центр Экваториальной провинции, и двинулся на запад, в область Макарака, известную европейцам только в восточной своей части. Здесь Юнкер совершил три круговых маршрута. Значение его работы в Макарака было в том, что этот район занимает водораздельное положение между бассейнами нильских притоков Ей и Роль, с одной стороны, и Кибали-Уэле -- с другой, а определение положения этого участка нильского водораздела, до того отодвигалось на картах гораздо дальше к югу.

Затем, пересекая маршруты своего друга и в какой-то мере учителя Швейнфурта, он связал в единую сеть его и свои съемки, привязанные к различным исходным пунктам. У Швейнфурта -- к Мешра-эр-Рек, у Юнкера -- к Ладо. Тем самым был обеспечен их контроль и повышена надежность карт юго-восточной части бассейна Бахр-эль-Газаля.

Как гласят исторические первоисточники, на последнем этапе путешествия Юнкер поднялся вверх по долине реки Ей почти до истоков, пересек водораздел и углубился в район истоков Кибали-Уэле и подтвердил предположение Швейнфурта о том, что Уэле берет начало в горах к западу от озера Альберт.

В сентябре 1878 года Юнкер вернулся в Петербург. Основные результаты трехлетнего путешествия в Африку были доложены им в начале 1879 года на заседании Русского географического общества и опубликованы. Вывезенная Юнкером из Африки этнографическая коллекция была подарена им Российской Академии наук. Кстати, эта уникальная коллекция хранится до сих пор, только уже в музее Академии наук РФ.

В октябре 1879 года Юнкер отправился во второе путешествие -- уже в самую глубинную Центральную Африку. Его цель состояла в исследовании стран, орошаемых рекой Уэле, и в определении течения этой реки возможно далее на запад. Это уникальное путешествие было, пожалуй, не только самым трудным в его жизни, но и самым результативным.

В апреле 1887 года Василий Васильевич Юнкер выступил с докладом о своем семилетнем путешествии на торжественном собрании Русского географического общества, специально посвященном его возвращению на родину. Слава Юнкера как бесстрашного исследователя неведомых до того времени африканских земель уже разошлась по миру.

Как гласят исторические первоисточники, одним из крупнейших географических достижений Юнкера было то, что он фиксировал положение водораздела Нил-Конго почти на всем его протяжении (около 1200 километров). И если учесть, что эта гидрографическая граница была до этого нанесена на карту на небольшом участке — там, где ее пересекал его друг Швейнфурт в 1870 году, то можно сказать, что водораздел Нил-Конго был открыт Юнкером. Научные результаты путешествий Юнкера были опубликованы в географических изданиях за 1889 год. Главным явилась составленная по материалам Юнкера четырехлистная карта.

Ценнейший вклад в мировую научную литературу об Африке представил опубликованный на немецком языке в Вене в 1889-1891 годах капитальный трехтомный труд Юнкера "Путешествия по Африке" -- полное описание многолетней исследовательской деятельности.

В 1891 году Юнкер приступил к подготовке русского издания "Путешествий по Африке". Осуществить этот замысел ему было не суждено: 13 февраля 1892 года он скончался, не дожив до 52 лет. На русском языке его труд появился (причем в сокращенном виде) только в 1949 году уже во времена СССР. Есть легенда, что это издание как бы благословил сам вождь народов товарищ Сталин.

К тому времени СССР (да и дореволюционная Россия) были бесспорными лидерами в изучении Арктики. И вот на одном из организационных заседаний Академии наук СССР (а Сталин на них бывал, как говориться, лично держал руку на пульсе) кто-то из ученых посетовал, что ведь русские и Африку исследовали, но печатных работ по этой теме на русском языке нет, есть только на немецком. И тут Сталин как бы возмутился: почему, мол, только на немецком? После войны все немецкое в науке не приветствовалось. Так и появилось, по легенде, издание работ Василия Юнкера на русском языке.

Материалы, собранные Василием Юнкером, охватывают все вопросы, имеющие интерес для географов. Любимой областью его исследований были вопросы этнографии. Проведя несколько лет среди племен ньям-ньям и мангбатту, Юнкер составил словари десяти негритянских племен, собрал большую этнографическую коллекцию, ценнейшие коллекции растений и животных Африки, открыл неизвестного тогда науке зверя — шерстокрыла…

Читайте самое интересное в рубрике "Общество"

В Антарктике вскрыто древнейшее подледниковое озеро

Н

ачиная с 1802 г. португальские странствующие торговцы (помбейруш) пересекали Африканский материк в южном полушарии на пути от Анголы до Мозамбика и в обратном направлении. При этом большую часть пути они проделывали через обширное рабовладельческое государство Лунда (иначе Мвато-Ямво), простиравшееся от верховьев Замбези и Касаи, величайшего (около 2000 км) левого притока Конго, на западе до озера Мверу, лежащего близ юго-западного угла озера Танганьики, на востоке. Хотя к тому времени государство Лунда находилось в упадке и фактически распалось на несколько отдельных «царств» (например, «Казембе»), там все-таки велась оживленная внутренняя и внешняя торговля с приморскими странами. До нашего времени дошли имена (но не фамилии или прозвища) двух помбейруш, в 1802–1811 гг. выполнивших второе (после священника Атайди) пересечение континента. Рассказ этих неграмотных торговцев - Педру Жуана Баптишту и Антониу Жузе - был записан колониальными чиновниками и впоследствии опубликован. Из довольно отрывочных и сбивчивых сведений ныне можно наметить их приблизительный маршрут. В ноябре 1802 г. с нижнего течения Кванзы они направились на северо-восток. За незаметным водоразделом они переправились через р. Кванго и в бассейне р. Квилу торговали два года. Затем пересекли р. Касаи и задержались на правобережье еще какое-то время, не заходя южнее 8° ю. ш. В конце мая 1806 г. они двинулись на юго-восток, форсировали последовательно Лубилаш, Луфиру и Луапулу, т. е. верховья р. Конго, добравшись в декабре 1806 г. до области, где реки текли в основном в южном направлении (бассейн средней Замбези). Из-за войны они прожили там четыре года и лишь в начале февраля 1811 г. прибыли в Тете, на нижней Замбези. В 1815 г. помбейруш вернулись в Анголу.

В 1831–1832 гг. в «Казембе» со стороны Мозамбика проник португальский разведывательный военный отряд под начальством майора Жузе Монтейру , открывший на пути туда озеро Мверу (5100 км²). Его спутник, капитан Антониу Гамиту , составил отчет об этой экспедиции, но в Европе на него обратили внимание только в 70-х гг. XIX в., после великих путешествий Д. Ливингстона , когда Лондонское географическое общество опубликовало книгу о «Стране Казембе» (1873 г.).Рассказ Гамиту о пышном дворе правителя страны дан в извлечениях у Б. Дэвидсона «Новое открытие древней Африки». М., 1962. В 1852 г. к группе арабских купцов, возвращавшихся домой, на о. Занзибар, примкнул колониальный чиновник и купец Антониу Франсишку Силва-Порту . Они вышли из атлантического порта Бенгелы, пересекли в восточном направлении материк, обогнув с юга озеро Ньяса, и достигли р. Рувумы; по ней в 1854 г. они спустились к Индийскому океану, завершив пересечение Африки. Силва-Порту доставил скупые известия о pp. Кафуэ и Лвангве и о племенах, населявших бассейны этих крупных левых притоков Замбези.

У

частник войны с кафрами армейский капитан Джеймс Эдуард Александер (позднее получивший «прибавление» к фамилии: оф-Уэстертон) возглавил небольшой отряд для изучения территории к северу от мыса Доброй Надежды. С семью спутниками он отправился в путь в сентябре 1836 г., переправился через р. Оранжевую в низовье и обследовал небольшие горы Карасберг, с которых берут начало многочисленные пересыхающие речки системы Оранжевой, в том числе ее крупный приток Фиш со своими «сателлитами». Форсировав Фиш у 27° ю. ш., Александер проследовал вверх по течению ее притока Конкип и ознакомился с горными поднятиями Большого Намакваленда, включая Шварцранд. У Южного тропика, пройдя ряд временных речек, теряющихся в пустыне Намиб, отряд достиг «нормальной» реки Кейсеб, впадающей в Китовую бухту, и по ее долине в середине апреля 1837 г. спустился к побережью океана.

В начале мая Александер двинулся в обратный путь вверх по р. Кейсеб, описал часть горных сооружений Дамараленда и 21 сентября вернулся на Мыс, пройдя более 2,3 тыс. км по ранее не исследованной территории. Д. Арроусмит использовал собранные Александером топографические материалы для составления первой достоверной карты Юго-Западной Африки, долгое время бывшей единственной. Александер впервые сообщил надежные этнографические сведения о готтентотах нама и гереро (дамара) и составил словарь дотоле неизвестного языка гереро.

Венгерский морской офицер Ласло Мадьяр , служивший на флотах трех стран (Австро-Венгрии, Аргентины и Бразилии), после посещения по долгу службы р. Конго в 1848 г. «заболел» Африкой и решил заняться изучением ее глубинных районов. В конце 1848 г. он высадился в Бенгеле и в январе следующего года двинулся на восток, в междуречье верховьев Кубанго (Окаванго) и Кванзы. Здесь, в поселке Бие, он довольно быстро нашел «общий язык» с одним из вождей, женившись на его дочери; приданое жены (вооруженные рабы - охотники) очень помогло Мадьяру в его дальнейшей исследовательской деятельности.

В 1850 г. Мадьяр выступил из ставшего ему родным Бие на северо-восток по столоподобной стране. Коснувшись р. Касаи близ истоков (тогда он, очевидно, не знал, к какому бассейну принадлежит этот крупнейший приток Конго), он прошел вниз по долине реки примерно до 6°30" ю. ш., т. е. проследил около 1 тыс. км ее течения. Возвращаясь домой. Мадьяр пересек верховья р. Лулвы, крупного притока Касаи, затем переправился последовательно через все реки, впадающие справа в верхнюю Замбези, включая Лунгвебунгу. Затем он прошел по плоской равнине чуть южнее этой реки и в 1851 г. прибыл в Бие. По материалам маршрута у него сложилось правильное представление о значительных участках водораздела Касаи (Конго) - Замбези как об огромной плоской равнине, на которой он побывал первым из исследователей.

В 1852–1853 гг. он обследовал северо-западную окраину Калахари и р. Кунене от верховьев до среднего течения, где она, по его словам, имела величественный вид. Хотя здоровье Мадьяра все ухудшалось, он в 1855 г. продолжил изучение гидрографии Анголы, пройдя по р. Кубанго около 1 тыс. км до впадения в нее р. Квито. Он первый выяснил: Кубанго (длина 1600 км, как установлено позднее) берет начало на равнине (плоскогорье Бие), неподалеку от истоков р. Кунене, и не связана с нею. Мадьяр образно называл этот гидрографический узел «матерью южноафриканских вод» и впервые осмотрел и верно нанес на карту почти весь (около 800 км) водораздел pp. Замбези, Конго и Кванзы.

Д

Дэвид Ливингстон , родом из очень бедной шотландской семьи, с десяти лет работал на ткацкой фабрике и при четырнадцатичасовом рабочем дне все-таки посещал колледж. Из-за отсутствия средств он поступил на службу Лондонского миссионерского общества и был послан в качестве врача и миссионера в Южную Африку. С 1841 г. Ливингстон жил при миссии (у 27° ю. ш.) в горном районе Куруман - страны бечуанов. Он хорошо обучился их языку (семьи банту), и это очень помогло ему во время путешествий, так как языки банту близки друг к другу, и он, как правило, не нуждался в переводчике. Он женился на Мери Моффет , дочери местного миссионера Роберта Моффета , первого исследователя огромной полупустыни Калахари; и жена стала ему верной Помощницей. Семь лет Ливингстон провел в стране бечуанов. Под предлогом организации миссионерской станции в северных районах подвластной им территории он совершал обыкновенно зимой ряд путешествий.

В 1849 г. Ливингстон заинтересовался рассказами африканцев о «прекрасном и обширном» озере Нгами. Он пересек с юга на север Калахари до 21 ° ю. ш., установив, что она имеет очень ровную поверхность, прорезанную сухими руслами рек, и вовсе не так пустынна, как считалось ранее. В августе Ливингстон выполнил исследование Нгами, оказавшимся временным озером, питающимся в период дождей водами большой реки Окаванго,- через пересыхающие рукава ее заболоченной дельты. В июне 1851 г., пройдя на северо-восток от болота Окаванго по территории, зараженной мухой цеце, он впервые достиг р. Линьянти (низовье Квандо, крупнейшего правого притока Замбези) и в поселке Сешеке (близ 24° в. д.) заручился помощью вождя могущественного племени макололо.

В ноябре 1853 г. с отрядом в 160 макололо на 33 лодках Ливингстон начал плавание вверх по Замбези через плоскую, покрытую саванной равнину, иногда преодолевая пороги. Большую часть людей он отпустил по дороге. К февралю 1854 г. уже с маленьким отрядом он поднялся по реке до ее верхнего правого притока Шефумаге и по его долине перешел к чуть заметному водоразделу у 11° ю. ш., за которым все потоки текли не в южном направлении, как раньше, а в северном. (Позднее выяснилось, что это были реки системы Конго.) Повернув на запад, он достиг в середине 1854 г. Атлантического океана, у Луанды. Оттуда Ливингстон проследил короткую р. Бенго до ее верховья, В октябре 1855 г. новым путем прошел к верхнему участку Замбези и начал сплав по реке. Несколько ниже Сешеке 18 ноября он открыл величественный, шириной 1,8 км, водопад Виктория, один из самых мощных в мире. С уступа высотой 120 м воды Замбези низвергаются в узкое и глубокое ущелье. Ниже он спускался очень медленно, так как река пересекает горную страну и на ней ряд порогов и водопадов. 20 мая 1856 г. Ливингстон вышел к Индийскому океану у Келимане (порт к северу от устья Замбези), закончив, таким образом, пересечение материка.

Вернувшись на родину, Ливингстон в 1857 г. издал книгу, заслуженно прославившую его,- «Путешествия и исследования миссионера в Южной Африке», переведенную почти на все европейские языки. И он сделал очень важный обобщающий географический вывод: тропическая Центральная Африка к югу от параллели 8° ю. ш. «оказалась возвышенным плато, несколько понижающимся в центре, и с расщелинами по краям, по которым реки сбегают к морю... Место легендарной жаркой зоны и жгучих песков заняла хорошо орошенная область, напоминающая своими пресноводными озерами Северную Америку, а своими жаркими влажными долинами, джунглями, гатами (возвышенными краями) и прохладными высокими плоскогорьями Индию».

За те 15 лет, которые Ливингстон провел в Южной Африке, он сжился с африканцами и полюбил их. Он относился к ним как к равным, привлекал их своей прямотой и мягким обращением. Он ненавидел рабство, но верил в то, что можно добиться смягчения и даже полной отмены рабства в условиях капитализма. Английские колонизаторы воспользовались этим и предложили ему должность консула в Келимане.

Почти по следам Ливингстона в 1853 г. из миссии Куруман в северо-восточном направлении продвинулся английский торговец и охотник Джеймс Чепмен . На севере Калахари (у 19° ю. ш.) он обнаружил многочисленные мелкие озера с пресной и солоноватой водой и солончаки. Ему впервые удалось выяснить форму этой крупной (около 40 тыс. км²) бессточной впадины Макарикари. Оттуда Чепмен прошел вверх по теряющейся в солончаках р. Ботлетле и установил, что она представляет собой сток озера Нгами. Повернув на запад, он пересек Калахари и в 1855 г. закончил путешествие на побережье Атлантики, близ Южного тропика.

С

тав консулом, Ливингстон отказался от скучной миссионерской деятельности и занялся научно-исследовательской работой. Он сознательно поставил ее на службу колониальной экспансии Великобритании, так как ошибочно полагал, что при британском господстве прекратятся истребительные межплеменные войны и охота за рабами, а проникновение английского капитала в Африку расценивал как прогресс. В мае 1858 г. он с женой, сыном и братом, Чарлзом Ливингстоном , приехал в Восточную Африку. В начале 1859 г. он исследовал низовья Замбези и ее северный приток Шире, открыв ряд порогов и водопад Мерчисон, а в апреле в бассейне этой реки обнаружил и описал озеро Ширва. Оттуда в сентябре он прошел к южному берегу озера Ньяса и выяснил, что оно имеет глубину более 200 м (по последним данным до 706 м). В сентябре 1861 г. Ливингстон повторил посещение озера и прошел по западному берегу примерно до 11° ю. ш., а Ч. Ливингстон на лодке вдоль того же побережья достиг 11°20" ю. ш. Далее на север проникнуть не удалось - помешали враждебное отношение приозерных жителей и начавшийся период штормов. По результатам съемки Ливингстон составил первую сравнительно верную карту Ньясы: водоем вытянулся почти по меридиану на 400 км (истинная длина оказалась значительно больше - 580 км).

Мери Моффет-Ливингстон, болевшая тропической малярией, умерла на Замбези 27 апреля 1862 г. «Ночью сколотили гроб, на другой день под ветвями большого баобаба вырыли могилу, и маленькая группа сочувствующих соотечественников помогла убитому горем мужу похоронить покойницу» (Ч. Ливингстон). Братья Ливингстоны продолжали путешествие до конца 1863 г. и выяснили: отвесные берега озера, казавшиеся горами, в действительности представляют собой края высоких плоскогорий. Итак, верно описав впадину Ньясы, они продолжили открытие и изучение Восточно-Африканской зоны разломов - гигантской меридиональной системы сбросовых впадин. Вернувшись в Англию, они в 1865 г. выпустили книгу «Рассказ об экспедиции на Замбези и ее притоки и об открытии озер Ширва и Ньяса в 1858–1864 гг.».

В 1866 г. Д. Ливингстон высадился на берег Восточной Африки против Занзибара и в апреле прошел на юг до устья р. Рувумы. Оттуда он повернул на запад, вверх по реке, и от ее верховьев вышел к Ньясе. Обогнув озеро с юга и запада, он в начале апреля 1867 г. достиг южного побережья Танганьики, а в 1868 г. обследовал западный берег этого озера. Много лет Ливингстон болел малярией и к этому времени так ослабел и исхудал, что «превратился в мешок с костями», и большую часть пути его пришлось нести на койке. Тем не менее он продолжал исследование и к юго-западу от Танганьики в июле открыл озеро Бангвеулу (площадь его в зависимости от сезона от 4 до 15 тыс. км²), а за ним - текущую на север через ряд озер р. Луалабу. Он не представлял себе ясно, к какой системе - Нила или Конго - принадлежит эта большая река, и не мог заняться таким сложным вопросом: его самочувствие заметно ухудшилось. Он установил лишь, что могучий поток движется на север, но располагается на высоте около 600 м. Такое низкое гипсометрическое положение Луалабы склоняло его к мысли, что она «в конце концов» может оказаться р. Конго. Повернув обратно к Танганьике, он перешел на лодке с западного берега на восточный, в поселок Уджиджи, и в октябре 1871 г. остановился там для отдыха и лечения.

В Европе и Америке уже несколько лет не знали, где находится Ливингстон и жив ли он.

В Уджиджи и отыскал его Генри Стэнли. Вместе с ним тяжело больной Ливингстон в конце 1871 г. обследовал северный угол Танганьики и убедился, что озеро не имеет стока к северу, следовательно, не является истоком Нила, как раньше предполагали. Он отказался вернуться со Стэнли в Европу, так как хотел закончить исследование Луалабы, мысль о которой не давала ему покоя. Через Стэнли он переслал в Лондон дневники и другие материалы. В 1873 г. он снова отправился к Луалабе и по дороге остановился в поселке Читамбо, к югу от озера Бангвеулу. Утром 1 мая 1873 г. слуги Ливингстона нашли его мертвым в хижине, на полу у койки. Верные товарищи-африканцы перенесли на носилках его забальзамированные останки почти за 1500 км до моря. Из Занзибара его доставили в Лондон и погребли в Вестминстерском аббатстве - усыпальнице королей и выдающихся людей Англии. Его дневники под названием «Последнее путешествие Давида Ливингстона» опубликованы в Лондоне в 1874 г.

Ливингстон постоянно до конца своей жизни вел борьбу с торговлей рабами. Он был убежденным гуманистом, однако и к нему относятся справедливые слова Э. Реклю относительно «носителей христианской культуры» XIX–XX вв.: «...европеец, даже такой, который любит туземцев и умеет заставить их полюбить его, есть в известном смысле их враг; он прокладывает дорогу преемникам менее бескорыстным... даже сам того не желая, он приводит за собой купцов и солдат...»

В

Верни Ловетт Камерон , английский военный моряк и полиглот, посланный в 1872 г. в Восточную Африку на помощь Ливингстону, высадился в феврале 1873 г. на берег материка в Багамойо (против Занзибара). В марте он выступил на запад с небольшим отрядом, в состав которого вошел Бидал Вади Асман - проводник экспедиций Ливингстона и Г. Стэнли. В конце октября Камерой встретил спутников Д. Ливингстона с его телом, решил продолжить путь на запад и в середине февраля 1874 г., пройдя беспредельную равнину с редкими холмами, вышел к Танганьике у поселка Уджиджи.

Обход озера на лодках вдоль восточного побережья Камерон начал через месяц и от 6° ю. ш. стал первопроходцем - далее к югу простирались неведомые берега, у 8° превратившиеся в отвесные утесы. Обогнув озеро с юга, он положил начало открытию гор Митумба, а в начале мая обнаружил р. Лукуга - сток Танганьики на запад. Вернувшись в Уджиджи, откуда начался его поход длиной 1 тыс. км, Камерон пришел к верному выводу о сбросовом происхождении озерной впадины. По его съемке Танганьика, в которую, как он выяснил, впадает около ста рек, а вытекает лишь одна, протягивается на 720 км (истинная длина около 650 км).

Вновь вернувшись к Лукуге, Камерон направился на северо-запад через холмистую страну, поросшую высокой травой и орошаемую многочисленными притоками Лвамы (система Луалабы). В начале августа он вышел к Луалабе. желтому потоку с сильным и быстрым течением, и проследил реку до 4° ю. ш., т. е. менее чем на 100 км. По его подсчету, Луалаба несла в пять раз больше воды, чем Нил на той же широте. И Камерон правильно решил, что эта река не связана с Нилом, а относится к системе Конго.

Здесь Камерон вынужден был изменить намеченный ранее маршрут, так как вызвал против себя подозрение у влиятельных арабов-работорговцев и боялся за свою жизнь. От Луалабы в конце августа он повернул на юго-запад в совершенно еще не изученную область: по плоскому плато на север текли два значительных потока - Луалаба и открытая им Ломами. Камерон прошел на юг по их междуречью, проследив лишь небольшой отрезок течения Ломами, и в ноябре добрался к верховьям Луалабы у 8° ю. ш. Здесь по расспросам он нанес на карту два озера (Кабамба и Кисале), сильно преувеличив их размеры,- на озера его не пустили. Оттуда он повернул на юго-запад и с длительными остановками за восемь месяцев пересек плоскую, лесистую, обильную водой страну. В конце июля 1875 г. Камерон достиг истоков р. Лубилаш и точно определил положение начала р. Лулвы, верно связав все пройденные отрядом реки с бассейном Конго. Он также правильно указал, что чуть восточнее Лулвы зарождается р. Замбези.

В августе - сентябре, идя в общем к западу по плоской столоподобной равнине (плато Лунда), Камерон на протяжении более 600 км проследил водораздел Конго и Замбези, высота которого, по его данным, составляет около 1300 м, что соответствует действительности. На этом отрезке пути он переправлялся через верховья рек (в том числе р. Касаи) и речек то одного, то другого бассейна и установил: в дождливый сезон вода на этом водоразделе покрывает равнину почти на 1 м, захватывая верховья многочисленных притоков обеих великих рек.

К Атлантическому океану Камерон вышел у Бенгелы (12° ю. ш.) в начале ноября 1875 г., пройдя 5800 км и закончив первое исторически доказанное пересечение Центральной Африки с востока на запад: его предшественники двигались в обратном направлении. При этом он сделал ряд астрономических определений и произвел почти 4000 измерений высот, заложив таким образом основу для составления точной карты рельефа этой полосы Центральной Африки. В 1876 г. увидела свет его двухтомная работа «Через Африку» (сокращенный русский перевод появился в 1981 г.).

П

осле Ливингстона среди путешественников по Африке выделился Генри Мортон Стэнли , родом из Уэльса (настоящие имя и фамилия Джон Ролендс), международный авантюрист, американский журналист и бельгийский агент - колонизатор Африки. Стэнли предложил издателю своей газеты отыскать в Африке Ливингстона, о котором несколько лет не было никаких известий. В начале 1871 г. он собрал в Занзибаре сведения о возможном местопребывании Ливингстона и в октябре 1871 г. встретился с ним. Бойко написанная книга Стэнли «Как я нашел Ливингстона» (1872 г.) имела шумный успех, и этот малообразованный, жестокий, полный расистских предрассудков журналист стал знаменитостью. На средства двух газет - американской и английской - в 1874 г. он организовал экспедицию с двоякой целью: окончательно разрешить вопрос об истоке Белого Нила и проследить все течение Конго. Для этого он приобрел разборное судно. Чтобы доставить его к озеру Виктория, а затем переносить от одного судоходного речного участка (или озера) до другого, требовались сотни носильщиков-африканцев. В ноябре во главе отряда из 356 солдат и носильщиков Стэнли начал поход от Занзибара в северо-западном направлении и в конце февраля 1875 г. достиг Виктории. Он определил, что главным притоком озера является Кагера, которую теперь принято считать верховьем Нила, и довольно точно установил контуры этого крупного водоема (68 тыс. км²), обойдя на судне за два месяца (март - апрель) его берега в поисках других верховьев Нила. У экватора, на запад от Виктории в начале января 1876 г., он обнаружил горный массив Рувензори, покрытый вечным снегом и льдом (5109 м), а южнее - озеро Эдуард (2150 км²). Оттуда он прошел прямо на юг, к Танганьике, и также установил точные контуры этого озера (34 тыс. км²), обойдя на судне в семь недель (июнь - июль) его берега.

От Танганьики Стэнли двинулся вниз по долине р. Лвамы и дошел до ее устья - она оказалась притоком Луалабы. Стэнли знал о сомнениях Ливингстона и надеялся, что она-то и является главным истоком Нила; Камерону же он не доверял, так как выяснил, что Лукуга не сообщается с Луалабой (река была перекрыта естественной плотиной, прорванной водами озера лишь два года спустя). У фактического хозяина этой области, богатого работорговца, за солидную сумму Стэнли приобрел 18 больших лодок и, навербовав силой новых носильщиков, в ноябре 1876 г. начал сплав по Луалабе. Река текла на север, но за экватором, у водопада Стэнли, поворачивала на северо-запад, а еще ниже (у 2° с. ш.), приняв с востока Руби,- прямо на запад. Теперь уже не оставалось сомнения, что Камерон прав: Луалаба связана не с Нилом, а всего вероятнее - с Конго, представляя верхнюю часть великой реки. Стэнли окончательно установил это. когда проследил все течение Конго ниже Руби. Описав гигантскую дугу «в сердце Черного материка», он вышел в Атлантический океан 8 августа 1877 г., через 999 дней после того, как оставил Занзибар. Помимо р. Руби, он открыл и осмотрел устья ряда других притоков Конго, в том числе крупного правого Арувими и двух левых - Руки и Касаи.

Отряд Стэнли обходил берегом пороги Конго, причем он заставлял африканцев из приречных селений перетаскивать тяжелые лодки и переносить весь груз от конца одного судоходного участка до начала другого. Тысячи носильщиков умерли от изнурения, голода и болезней. Жители либо в панике покидали селения, заслышав о приближении отряда, либо пытались оказать ему сопротивление, которое Стэнли жестоко подавлял. Сам он хвастал, что одержал победы в тридцати «настоящих» сражениях, и при этом клеветнически обвинял конголезцев в людоедстве.

Пересечение материка в экваториальной полосе, мало известной европейцам и арабам, исследование двух великих озер и течения Луалабы-Конго от ее верховья до устья (4320 км) выдвинули Стэнли в ряды крупнейших исследователей Африки. Его книга «Через неведомый материк» (1878 г.) имела большой успех - ее немедленно перевели на ряд европейских языков. Плаванием по великой реке Стэнли положил начало открытию (что, впрочем, стало ясно позже) огромного - более 0,7 млн. км² - периодически затопляемого водой плоского понижения, названного бассейном Конго. Но границы этой впадины еще не были определены: не пройден ни один крупный приток Конго Арувими, Убанги, Санга на севере и Касаи на юге.

Перейдя в 1879 г. на службу в «Международную ассоциацию дли исследования и цивилизации Центральной Африки» (колонизаторское общество, во главе которого стоял бельгийский король Леопольд II), Стэнли приступил к захвату бассейна Конго. Попутно в 1882–1883 гг. он разведал ряд ее притоков, открыл устья Лулонги и Ломами, а на левобережье Конго обнаружил два относительно крупных водоема - Леопольда II (Маи-Ндомбе) и Тумба.

П

Пьер Саворньян де Бразза , французский военный моряк, по происхождению итальянец, выделился как исследователь и колонизатор Французской Экваториальной Африки.

В 1875–1884 гг. он открыл и исследовал бассейны рек Огове (850 км), Ньянга и Квилу, впадающих в Гвинейский залив между 1 и 5° ю. ш., и доказал, что они не связаны с бассейном Конго. В этот период, заключив ряд неравноправных договоров с вождями местных банту, Бразза основал на верхней Огове город Франсвиль и использовал его как опорный пункт для французской колониальной экспансии во внутренние области Центральной Африки. Бразза проник раньше, чем Стэнли, к озеру, позднее названному Стэнли-Пул (555 км²), на нижнем Конго, и основал там город Браззавиль, ставший центром Французской Экваториальной Африки, распавшейся в 1960 г. В 1883–1884 гг. Бразза подчинил французскому влиянию районы, прилегающие к правому берегу Конго между устьями Убанги и водопадами Ливингстона, и приморскую полосу между устьями Огове и Квилу. К 1886 г. Бразза продвинул границу новой колонии «Французское Конго», правителем которого он был назначен, к северу, к озеру Чад, а в 1891–1892 гг. присоединил к ней бассейн р. Санга и правый берег Убанги (приток Конго).

Георг Швейнфурт , немецкий натуралист, родом из Риги, в 1864–1866 гг. проводил изучение флоры в бассейне Нила - до границы с Эфиопией - и описал египетско-суданское побережье Красного моря от Кусейра до Суакина. Прусская Академия наук поручила ему ботанические исследования в бассейне р. Эль-Газаль, крупнейшего западного притока Белого Нила. В 1869 г. Швейнфурт вместе с торговцем слоновой костью из Хартума поднялся вверх по Нилу до Кодока (у 10° с. ш.), а оттуда прошел на запад, в «лабиринт притоков» Белого Нила, большей частью присоединяясь к отрядам работорговцев. Он дал красочные, но не всегда верные характеристики народов Восточного Судана, в том числе динка (дженг), стоящего на высокой ступени культуры, но виновного якобы в людоедстве, «людоедов» ньямньям (азанде) и неповинных в этом монбутту (мангбету), живших к югу от ньямньям. У 3°45" с. ш. Швейнфурт, пройдя нильские водораздельные высоты, открыл полноводную р. Уэле, величественно катившую свои воды на запад. Но куда она впадает? Он проследил часть течения реки и не решил этого основного вопроса. В 1871 г. он вернулся в Германию и написал книгу «В сердце Африки» (два тома, 1874 г.), неоднократно переиздававшуюся.

В 70–80-х гг. на свои средства по Африке путешествовал врач по образованию, географ по призванию москвич Василий Васильевич Юнкер . К юго-востоку от Нубийской пустыни в 1876 г. он исследовал нижнее течение р. Барака и выяснил, что это временная река, не имеющая стока в море, и что кончается она периодически пересыхающими лужами. В 1877 г. Юнкер перебрался в бассейн р. Эль-Газаля и более года продолжал изучение сложной и запутанной системы этой реки, начатое Швейнфуртом. Юнкеру удалось окончательно установить, что р. Эль-Газаль не связана с Уэле, однако и он тогда не мог решить, к какой же речной системе принадлежит сама Уэле.

Это Юнкер сделал во время второго (1879–1886 гг.) большого путешествия по Экваториальной Африке. Он завершил изучение бассейна Уэле, установил, что она не связана ни с Нилом, ни с Шари, ни с Нигером, и сделал правильный вывод: Уэле принадлежит к системе Конго. Вскоре это на практике доказали другие путешественники - английский миссионер Джордж Гренфелл , изучавший в 1885 г. самый северный приток Конго р. Убанги до 4°50" с. ш., и бельгийский офицер Альфонс Ван Жель, поднявшийся по Убанги до ее верховьев. Уэле оказалась одной из рек, составляющих Убанги, и притом самой мощной. Кроме Убанги, в 1884–1886 гг. Гренфелл осмотрел и нанес на верную карту также часть течения больших притоков среднего Конго: правых - Руби и Арувими, левых - Руки, Лулонги и Ломами. Таким образом, работы Юнкера и Гренфелла привели к завершению открытия северной части великой системы Конго.

В общем Юнкер исследовал в полосе между 2–8° с. ш. бассейны рек Эль-Газаль и Уэле, всего 650 тыс. км², составил ряд точных крупномасштабных карт этой полосы. Он уделял также очень большое внимание этнографическим наблюдениям. Его капитальный трехтомный труд, опубликованный на немецком языке в 1889–1891 гг., издан в сокращенном русском переводе в 1949 г.

А

ктивность английских, бельгийских и германских агентов - колонизаторов в Центральной Африке в 70-х гг. XIX в. вызвала настороженное внимание в правящих кругах Португалии, мечтавших о создании колониальной империи в Африке к югу от экватора - от океана до океана. С этой целью они организовали большую экспедицию во главе с Алишандри Алберту Серпа-Пинту . В ноябре он отправился из Бенгелы на восток к плоскогорью Бие (1400–1800 м) и открыл (вторично после Л. Мадьяра) истоки Кунене и Кубанго (Окаванго). Оттуда его спутники морские офицеры Руберту Ивенш и Эрменижилду Бриту Капеллу в мае 1878 г. повернули на северо-восток и ознакомились с районом истоков Кванго и небольшим отрезком его среднего течения. Сам же Серпа-Пинту направился со съемкой далее на востоко-юго-восток через водораздел между бассейнами р. Кванза, впадающей в Атлантический океан у 9°30" с. ш., и Окаванго (внутреннего бессточного бассейна) и вышел к Замбези у 15° ю. ш. Он обследовал верхний бассейн Замбези, в частности р. Квандо (около 800 км), спустился по Замбези до водопада Виктория, а затем двинулся на юго-восток через страну бечуанов и Трансвааль, в феврале 1879 г. закончив пересечение материка у бухты Делагоа Индийского океана. Он написал книгу «Скитания через Африку» (немецкое издание в двух томах вышло в 1881 г.).

В 1884–1885 гг. Ивенш и Капеллу в свою очередь пересекли с запада на восток Центральную Африку другим очень важным маршрутом. От атлантического порта Мосамедиш (15° ю. ш.) они проследовали на северо-восток, к верховьям Кафуэ (северный приток Замбези), спустились по долине Кафуэ (около 1 тыс. км) по Замбези, а по ней - до моря.

Сам Серпу-Пинту в 70-х гг. руководил португальской военной экспедицией, захватившей приморскую область к востоку от Ньясы, между Рувумой (на севере) и нижней Замбези (на юге). В 1889 г. он пытался оккупировать также страну народа макололо, расположенную к западу от Ньясы, но в 1890 г. Португалии пришлось передать эту область Англии под угрозой войны. При разделе Африки португальским империалистам все же удалось очень расширить свои южноафриканские колониальные владения благодаря экспедициям Серпа-Пинту, Ивенша и Капеллу. На востоке за ней была утверждена территория между нижней Замбези и Рувумой, на западе - огромный регион до р. Квандо включительно: нижнее ее течение стало границей между Анголой и Родезией (ныне Замбией).

Д

овольно многочисленные экспедиции, проникавшие к Великим африканским озерам, помимо научных задач решали и политические. На путях, ведущих к озерам, и на их берегах путешественники, как правило, основывали форты, станции или миссии, сыгравшие роль опорных пунктов для колонизаторской деятельности некоторых европейских держав. Ряд исследователей, занимавшихся проблемой стока Танганьики и Ньясы, не разрешили ее до конца. Правда, для Танганьики вопрос в какой-то мере прояснился в апреле 1879 г. - в р. Конго через полноводную р. Лукугу; впрочем, вполне вероятной казалась связь озера на севере с бассейном Нила. Сомнения имелись и в отношении озера Ньяса, сбрасывающего свои воды по р. Шире в Замбези: озеро могло иметь сток также и на севере.

Новые материалы доставила британская экспедиция, снаряженная в 1879 г. Королевским географическим обществом к Великим озерам от Дар-эс-Салама, на восточном побережье материка. 28 июня, вскоре после выхода в дорогу скончался руководитель экспедиции и «бразды правления» перешли к Джозефу Томсону, молодому - ему шел 22-й год - шотландскому геологу. Перевалив открытые им невысокие горы Кипенгере, он вышел к северному концу Ньясы и стока на север не нашел: короткие речки впадали в озеро.

Затем Томсон добрался до южной оконечности Танганьики, пройдя по неисследованному гористому перешейку между двумя водоемами. Из-за враждебности местных жителей ему не удалось достичь Луалабы по р. Лукуге, оказавшейся, по его словам, быстрым и непреодолимым потоком, и он, вернувшись к южной оконечности Танганьики, направился на северо-восток. Расспросные сведения о каком-то водоеме в этом районе подтвердились: Томсон обнаружил мелководное соленое озеро Руква,Конфигурацию и размеры озера впервые установил британский охотник-спортсмен Л. Уоллес. Около 1896 г он охватил этот водоем кольцевым маршрутом. лежавшее в тектонической впадине. (В дождливые годы площадь его зеркала может достигать 4,5 тыс. км², в периоды засух оно почти полностью пересыхает. Так случилось, например, в 1897 г.) Выяснив, что Руква и Танганьика не связаны между собой, Томсон прошел через слабоволнистую равнину далее на северо-восток и восток и в июле 1880 г. прибыл к побережью Индийского океана.

Страна народа масаи, лежавшая севернее маршрута Томсона, в те времена оставалась недоступной европейцам: воинственные и смелые кочевники-скотоводы никого не пропускали через свои земли. Первопроходцем здесь стал немецкий военный врач Густав Адольф Фишер , возглавивший экспедицию Географического общества города Гамбурга. От устья р. Пангани, впадающей в Индийский океан у о. Занзибар, в декабре 1882 г. он поднялся по долине реки к верховьям. Северо-западнее вулкана Килиманджаро, на равнине - дне широкой сбросовой впадины - он наткнулся на небольшое соленое озеро Натрон, а еще севернее, близ 1° ю. ш.,- на другое, маленькое и пресное. Дальше на север Фишеру пройти не удалось - по плато Серенгети он обошел Натрон с западной стороны, обнаружил, что оно бессточное, и открыл действующий вулкан (Ол-Доиньо-Ленгаи, 2878 м). Через обширную саванну (Степь масаи) он вышел к р. Пангани и в августе 1883 г. достиг ее устья.

Открытия Фишера в середине 1883 г. продолжил Д. Томсон: за пресным озерцем у 1° ю. ш. он продвинулся далее к северу и обнаружил короткий, довольно высокий (до 3994 м) вулканический хребет, возвышающийся над сбросовой впадиной, на дне которой по обе стороны экватора располагались два незначительных озера. Затем Томсон впервые добрался к подножию усеченного конуса Кения (5199 м), в ясный день начала декабря 1849 г. усмотренного издали английским миссионером немцем Иоганном Людвигом Крапфом . Томсон подтвердил его наблюдение о снегах, покрывающих вершину,Позднее на этой, второй по высоте, горе Африки, кроме вечных снегов, обнаружено 15 коротких (до 1,5 км) ледников. Высшая точка материка - массив Килиманджаро (5895 м), также имеющий ледники,- открыта 11 мая 1848 г. британским миссионером немцем Иоганнесом Ребманом. Первым эту вершину покорил в 1911 г. географ и этнограф Ганс Мейер. что было воспринято как ложь современниками Крапфа.

К северо-западу от Кении на протяжении все той же сбросовой впадины Томсон открыл еще одно озеро (Баринго), по расспросам представлявшееся ему гораздо крупнее. Оттуда он повернул на запад и вышел к побережью озера Виктория, в середине декабря усмотрев огромный (4321 м) потухший вулкан Элгон. Обратный путь едва не стал для Томсона последним: тяжело раненный на охоте буйволом, он к тому же заболел дизентерией. Выходившие его спутники-африканцы без осложнений вернулись с ним в Момбасу 24 мая 1884 г.

Продолжателем «дела» Томсона оказался венгерский граф Шамуэл Телеки , организовавший на свои средства экспедицию в Восточную Африку. Для географических наблюдений и выполнения топографической съемки он пригласил австрийского моряка Людвига Хёнеля . От побережья Индийского океана путем Фишера они отправились в январе 1887 г. на северо-запад; около года Телеки затратил на неудачные попытки восхождения на Килиманджаро и Кению. От озера Баринго оба исследователя двинулись на север и в начале марта 1888 г. открыли озеро (Рудольф) с солоноватой водой, расположенное во впадине. Телеки присвоил ему имя наследного принца австро-венгерской монархии. Проследив водоем вдоль восточного побережья по всей (220 км) длине, на северном берегу экспедиция обнаружила устье довольно большого потока, верно отождествленного ими с р. Омо, известной тогда лишь в верховьях.

Намерение охватить новооткрытое озеро (как позднее выяснилось, четвертое по величине - 8,5 тыс. км² в «шеренге» Великих африканских озер) кольцевым маршрутом не осуществилось: местные жители не разрешили пройти по их владениям. Эту неудачу Телеки компенсировал во время короткой рекогносцировки: в 75 км к востоку он наткнулся на небольшой соленый водоем, нареченный им Стефани, и вернулся к южной оконечности озера Рудольф. Оттуда экспедиция выполнила маршрут к северо-западу, обнаружила две пересыхающие реки, питающие озеро, и в октябре 1888 г. вернулась на побережье океана.

По возвращении на родину Хёнель опубликовал на немецком языке две работы - «Восточная Африка между Пангани и... озером Рудольф» (1890 г.) и «К озерам Рудольф и Стефани» (1892 г.). Экспедиции Фишера, Томсона и Телеки-Хёнеля доставили неопровержимые свидетельства существования в Восточной Африке огромной (около 1,7 тыс. км) тектонической впадины, вытянутой в меридиональном направлении между озерами Рудольф и Ньяса, сопровождаемой кое-где действующими и потухшими вулканами, а также сравнительно высокими короткими хребтами. Обобщив в 1891 г. эти материалы, Э. Зюсс выделил новый орографический элемент - «Восточный Африканский грабен» (ныне он известен под названием Восточный рифт).

Западный рифт, проходящий через озера Альберт, Эдуард, Танганьика, Рукву и близ северного берега Ньясы соединяющийся с Восточным, был известен практически на всем протяжении (около 1500 км). Лишь к северу от Танганьики оставалось «белое пятно»: что «таится» на этом участке, никто не знал до экспедиции немецкого офицера Густава Гётцена . Летом 1894 г. он прошел от устья р. Пангани на северо-запад, к верховьям Кагеры. Продвинувшись затем на запад, он первый исследовал почти широтный вулканический хребет Вирунга, в конце 1861 г. усмотренный Спиком издали. Гётцен описал пять из восьми вулканов и поднялся на один из действующих.

К югу от хребта он обнаружил небольшое (2,7 тыс. км²) озеро Киву со слабосолоноватой водой и множеством островов. Северную часть этого водоема, лежащего в крутых изрезанных берегах, он обошел на пироге. Проникнуть южнее Гётцен почему-то не рискнул, а направился далее на запад, перевалил горы Митумба, по долине р. Лове добрался до Луалабы и по ней в конце года вышел к устью, выполнив пересечение материка.

Завершил работы Гётцена другой немецкий офицер - Г. Рамзай (вторая половина 90-х гг.), заснявший р. Рузизи: выяснилось, что она впадает в Танганьику и, следовательно, принадлежит бассейну р. Конго.

Веб-дизайн © Андрей Ансимов, 2008 - 2014 год

13.04.2016

Африканский континент стал последней (освоенной и колонизированной европейцами) частью земной суши. И произошло это лишь в XIX веке. Близкая к Европе, Африка долгое время практически не интересовала опытных мореплавателей главных морских держав - Португалии, Испании, Голландии, Великобритании, Франции. Увлеченные легендами о сокровищах Азии они не интересовались территорией, где правили сначала карфагеняне, затем римляне, а за ними - могущественные арабы.

Поэтому до XV века исследованием Африки, особенно внутренних ее районов занимались только путешественники-мусульмане - сначала подданные Арабского халифата, а потом - Османской империи. На европейских картах того времени южная часть Африки была изображена либо слишком маленькой - до экватора, либо соединялась с Южным материком - мифической Terra Australis incognita.

Великие плавания в поисках морского пути в Индию заставили обратить внимание и на Африку. С начала XV века португальцы стали пытаться уточнить протяженность материка, для чего отправляли многочисленные экспедиции, все больше удалявшиеся от Пиренейского полуострова. Их организацией руководил португальский инфант Энрике (Генрих), названный впоследствии Мореплавателем за свои заслуги по учреждению морских походов вдоль западноафриканского побережья.

Благодаря финансовой поддержке Генриха Мореплавателя португальцам, начиная с 1415 года, удавалось продвигаться на юг Африки. Пока, наконец, в 1488 году Бартоломеу Диаш не достиг мыса Доброй Надежды, за которым береговая линия поворачивала на северо-восток. Через десять лет другой португалец - Васко да Гама смог пройти уже вдоль восточного побережья материка, пересечь Индийский океан и попасть в заветную Индию.

Однако поиски южной оконечности Африки и изучение ее берегов велись не только для этой цели. Энрике также интересовала торговля с народами Африки, которую он хотел вести в обход арабов. Его активная деятельность принесла свои плоды - до смерти в 1460 году им фактически была заложена основа колониального могущества Португалии. Продвигаясь вдоль африканского побережья, португальцы высаживались на берег и контактировали с местным населением, велась торговля и обмен товарами.

Проникновение вглубь АФрики происходило медленно и, в первую очередь, по долинам рек. Оно началось в 1455-1456 годах с долины реки Гамбия, по которой прошли итальянцы да Кадамосто и Узодимаре, служившие принцу Энрике. В 1482-1485 годах корабли Диогу Кана дважды поднимались по реке Конго на 100 и 150 км. Однако исследование удаленных от океана участков суши практически не проводилось до XIX века. Хотя Африканское побережье еще с XVII века контролировалось португальцами, но другие европейские народы тоже стали проявлять интерес к этому материку.

Конец XVIII и XIX век отмечены несколькими крупными экспедициями и именами путешественников, посетивших различные части материка. Шотландец и хирург по образованию Мунго Парк побывал в Африке дважды, оба раза по приглашению «Африканской ассоциации», созданной в Лондоне в 1788 году. В первую поездку его целью было достичь истоков рек Сенегал и Гамбия и найти легендарный город Тимбукту.

Парку удалось добраться до южной границы Сахары и исследовать течение реки Нигер, побывать в плену у мавров, несколько раз заболеть лихорадкой, но тем не менее, вернуться домой живым. Предложение об участии в новой экспедиции он получил в 1805 году и с энтузиазмом его принял. Для исследования долины Нигера отправились 40 человек, из которых лишь 11 смогли добраться до столицы Мали. На обратном пути Мунго Парк погиб в стычке с маврами, однако его дневники, заранее переданные проводнику, были возвращены на родину.

Немецкий натуралист Вильгельм Петерс в 1842-1847 годах проводил заранее спланированное изучение природы Африки. Он посетил Анголу, Мозамбик, Занзибар, Мадагаскар и Коморские острова, привез в Берлин большую коллекцию образцов и опубликовал четырехтомный труд о своей поездке. Кстати, Петерс являлся иностранным членом-корреспондентом Российской академии наук.

Еще один немец - географ Генрих Барт, в 1845 году отправился в путь из Танжера и пересек всю Северную Африку по суше, а в 1850 году участвовал в экспедиции британца Джеймса Ричардсона - исследователя Сахары. Барт очень интересовался культурой и историей Африки, знал арабский язык и смог самостоятельно установить контакты с некоторыми мусульманскими учеными.

Одним из известнейших исследователей Африки был шотландец Давид Ливингстон (1813-1873 гг.), посвятивший этому континенту большую часть своей жизни и погибший во время одного из путешествий на территории современной Замбии. Он пересекал пустыню Калахари, исследовал озера Нгами, Дилоло и Танганьику (последнее - вместе с Генри Мортоном Стэнли), открыл водопад Виктория.

Из русских ученых XIX веке на Африканском континенте с экспедициями побывали Василий Юнкер, Егор Ковалевский, Александр Елисеев. С 1885 по 1900 годы между европейскими странами началась настоящая битва за африканские земли, военные и исследовательские команды посылали на континент одну за другой. В результате этого к началу XX века Африка была не только значительно изучена, но полностью поделена и колонизирована.

![]()

Назад

Вперёд

Назад

Вперёд

Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.

ЦЕЛИ: создать условия для ознакомления учащихся с особенностями географического положения материка, с крайними точками, с очертанием береговой линии. Познакомить учащихся с историей открытия и исследования Африки, с наиболее значительными экспедициями, с русскими и зарубежными путешественниками.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: формирование умений работать в коллективе, оценивать уровень своих знаний, развивать память, умение систематизировать изученный материал.

ОБОРУДОВАНИЕ: “Физическая карта мира”, “Физическая карта Африки”, ИКТ, атласы, контурные карты, рабочая тетрадь И.И. Баринова, В.Г. Суслов - География. Материки и океаны.

Ход урока

I. Введение

1. Организация класса

II. Изучение нового материала.

Географическое положение.

а) положение материка относительно экватора, нулевого меридиана, тропиков;

б) положение материка по отношению к океанам и другим материкам;

Величина территории.

а) крайние точки материка (их широты и долготы);

б) протяженность материка с севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в километрах;

4. Очертание береговой линии.

а) степень изрезанности;

б) заливы, проливы, острова, полуострова;

5. История исследования материка. Работа с учебником.

III. Закрепление.

IV. Домашнее задание: № 24. Рабочая тетрадь стр. 28, пр.р. №8 (задание 2).

Конспект

I. Мы с вами начинаем изучать природу материков земного шара.

II. Тема урока “Географическое положение и история исследования материка Африка”

(слайд № 1).

Перед нами стоят три задачи:

- Познакомиться с географическим положением материка.

- Познакомиться с величиной территории и с очертанием береговой линии.

- Называть имена исследователей континента и результаты их работы (слайд №2).

План по которому описывают географическое положение любого материка: (слайд №3)

а) Положение по отношению к экватору, нулевому меридиану, к тропикам.

б) Положение к океанам и другим материкам.

Вопросы:

- Определите, как расположен материк по отношению к экватору? К нулевому меридиану? К тропикам?

- Как расположен материк по отношению к Атлантическому океану? К Индийскому океану? К Средиземному морю? К Красному морю?

- Как расположен материк по отношению к другим материкам?

Всего ближе расположен материк Африка к Евразии. Эти два материка соединены Суэцким перешейком через который в ХIХ веке был прорыт Суэцкий канал. Зачем?

Вывод: Географическое положение материка Африка удобно, т.к. материк имеет выход в два океана и рядом расположен самый большой материк – Евразия.

Пойти к карте и описать географическое положение материка.

Рассмотрев географическое положение, перейдем к границам (слайд № 4).

Откройте контурные карты и атлас (физическая карта Африки).

Раз это материк, значит все границы морские. На севере граница проходит по Гибралтарскому проливу, Средиземному морю, Суэцкому каналу. На западе по Атлантическому океану, на востоке по Индийскому океану. На северо-западе граница проходит по Красному морю.

Подпишите океаны и моря на контурной карте.

Чтобы сделать вывод о величине территории материка назовем крайние точки и определим протяженность материка с севера на юг и с запада на восток

(слайд № 5).

- Назовите крайнюю северную точку материка и её координаты(мыс Бен-Секка – 37 o с.ш. 9 o в.д.)

- Назовите крайнюю южную точку материка и её координаты(мыс Игольный – 34 o ю.ш. 19 o в.д.)

- Назовите крайнюю западную точку материка и её координаты(мыс Альмади – 14 o с.ш. 17 o з.д.)

- Назовите крайнюю восточную точку материка и её координаты(мыс Рас-Хафун – 10 o с.ш. 51 o в.д.)

- Подпишите на контурной карте крайние точки.

- Определение протяженности материка с севера на юг и с запада на восток (слайд № 6).

I вариант:

Определите протяженность материка с севера на юг в градусной мере и в километрах по 20 o в.д. Северная точка – 32 o с.ш. Южная точка – 34 o ю.ш. 32 o +34 o =66 o

В 1 o меридиана примерно - 111 км. 111 км x 66 = 7326 км.

Протяженность материка с севера на юг по 20 o в.д. – 7326 км.

II вариант:

Определите протяженность материка с запада на восток в градусной мере и в километрах по 20 o с.ш. Западная точка – 17 o з.д. Восточная точка – 38 o в.д. 38 o +17 o =55 o

В 1 o параллели 20 o с.ш. –104,6 км 104,6 км x 55 =5753 км

Протяженность материка с запада на восток по 20 o с.ш. - 5753 км.

Площадь материка 30,3 млн.кв.км.

Вывод: По площади материк Африка уступает лишь материку Евразия. Большая площадь обуславливает разнообразие природы.

Рассмотрев географическое положение, границы, величину территории перейдём к очертаниям береговой линии.

Как изрезана береговая линия материка Африка?(слайд №7)

Береговая линия изрезана слабо.

Моря у берегов Африки мы уже подписали (Средиземное, Красное).

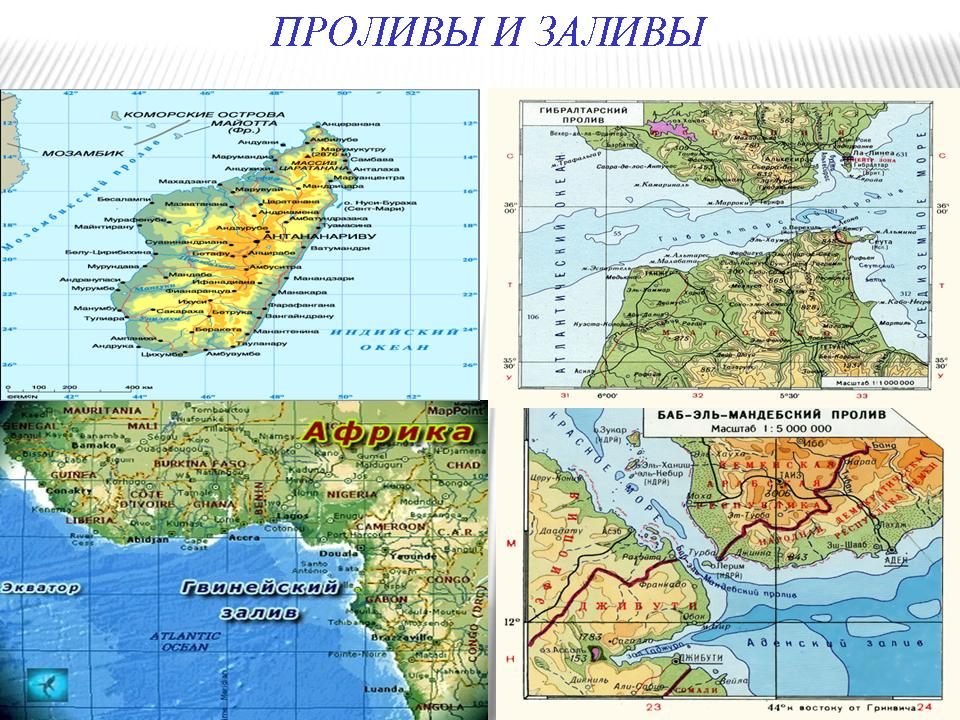

- Назовите проливы (Мозамбикский,Гибралтарский).

- Назовите заливы (Гвинейский, Аденский).

- Подпишите на контурной карте(слайд №8).

- Назовите самый большой полуостров (Сомали). Подпишите на контурной карте.

- Назовите острова у берегов материка (Мадагаскар, Канарские острова).

- Подпишите на контурной карте (слайд №9).

- Подпишите на контурной карте течения – Бенгельское,Сомалийское, Гвинейское

(слайд №10).

Вывод: Береговая линия материка слабо изрезана. Изрезанность береговой линии влияет на природу материка.

Познакомимся с историей исследования материка. Откройте тетрадь,начертите таблицу.

1 вариант: можно дать обучающимся опережающее задание – сделать самим небольшие презентации о путешественниках и исследователях Африки.

2 вариант: используя учебник, параграф 24, заполнить таблицу (слайд № 11).

| Имя путешественника | Дата | Открытие |

Начало изучения Африки относится к глубокой древности. Древние египтяне осваивали северную часть континента, продвигаясь вдоль побережья от устья Нила до залива Сидра, проникали в Аравийскую, Ливийскую и Нубийскую пустыни. Около VI в. до н. э. финикийцы совершали длительные морские походы вокруг Африки. В период римского владычества и позднее рыбацкие суда достигали Канарских островов, римские путешественники проникали глубоко в Ливийскую пустыню (слайд № 12).После завоевания Северной Африки (VII в.) арабы много раз пересекали Ливийскую пустыню и пустыню Сахару, начали изучать реки Сенегал и Нигер, озеро Чад.

В 1417-1422 китайский флотоводец ЧжэнХэ в одном из своих многочисленных походов, пройдя Красным морем, обогнул полуостров Сомали и, двигаясь вдоль восточного побережья, достиг острова Занзибар (слайд № 12).

В XV-XVI вв. изучение Африки было связано с поисками португальцами морского пути в Индию. Б. Диаш в 1445-1446 гг. обогнул крайнюю западную точку Африки, которую назвал Зеленым мысом. В 1488 Б. Диаш открыл крайнюю южную точку Африки, назвав ее мысом Бурь (впоследствии переименован в мыс Доброй Надежды) (слайд № 13); в 1500 году неподалеку от этого мыса во время бури Б. Диаш погиб (слайд № 14).

На основании отчетов Б. Диаша маршрут в Индию разработал португальский мореплаватель Васко да Гама (слайд № 15). В 1497-1498 он, направляясь в Индию из Лиссабона, обогнул мыс Доброй Надежды и прошел вдоль восточного побережья до 3°ю.ш. (город Малинди) (слайд № 16). К концу XVI в. были установлены контуры континента (слайды № 17,18).

С конца XVIII в. стремление овладеть новыми богатыми источниками природных ресурсов стимулировало изучение Африки английскими, французскими и немецкими путешественниками. Экспедиции сосредотачиваются во внутренних областях континента. Англичане создают специальную “Ассоциацию для содействия открытия внутренних частей Африки”, которая организовала ряд важных экспедиций.

Большой вклад в исследование Африки внес шотландский путешественник Д.Ливингстон, первым из европейцев пересекший Южную Африку с запада на восток (1853-1856), попутно обследовав значительную часть бассейна реки Замбези и открыв водопад Виктория (1855). В 1867-1871 он изучил южные и западные берега озера Танганьика. В Европе экспедицию Ливингстона считали пропавшей и на его поиски отправился журналист Г. М. Стэнли, встретившийся с Ливингстоном в 1871 на озере Танганьика. Далее они вместе обследовали северную часть этого озера и выяснили, что оно не связано с Нилом (слайды № 19,20).

Русский путешественник В. В. Юнкер в 1876-1878 совершил большое путешествие по Центральной Африке, во время которого провел географические и этнографические наблюдения, уточнил гидрографию истоков реки Белый Нил. В следующей экспедиции в 1879-1886 он исследовал водораздел рек Нил и Конго; результаты своих наблюдений обобщил в книге “Путешествия по Африке” (слайд № 21).

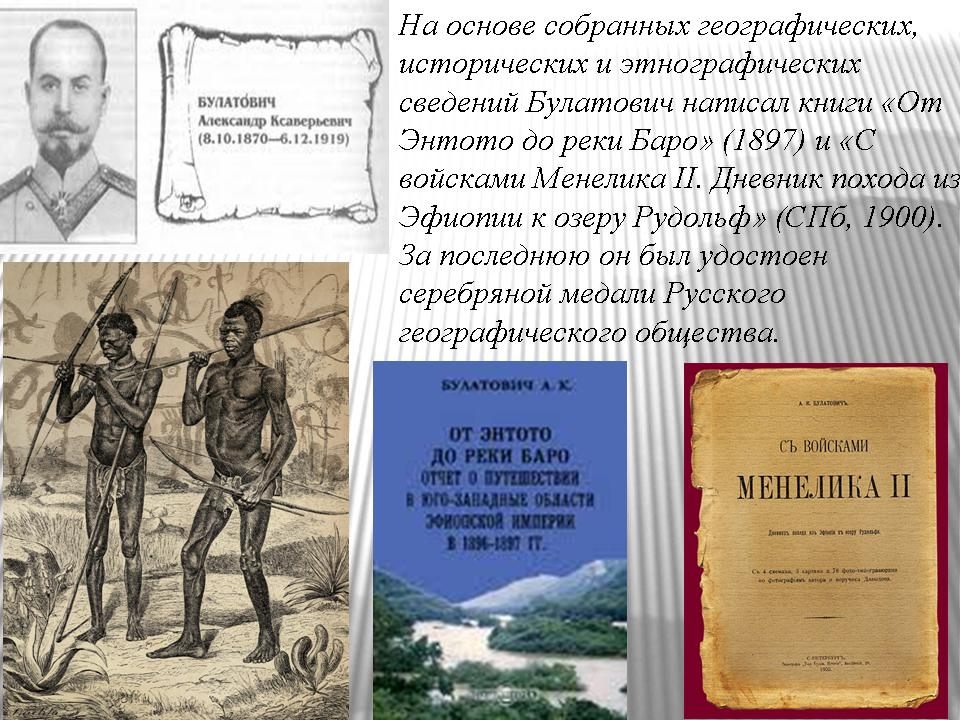

В 1896-1900 трижды побывал в Эфиопии русский путешественник А. К. Булатович, провел съемку слабоизученных юго-западных и западных областей страны, первым из европейцев пересек горную область Каффа. В результате географических исследований к концу XIX в. были изучены четыре великие африканские реки: Нил, Нигер, Конго и Замбези. На основе собранных географических, исторических и этнографических сведений Булатович написал книги “От Энтото до реки Баро” (1897) и “С войсками Менелика II. Дневник похода из Эфиопии к озеру Рудольф” (СПб, 1900). За последнюю он был удостоен серебряной медали Русского географического общества (слайд № 22).

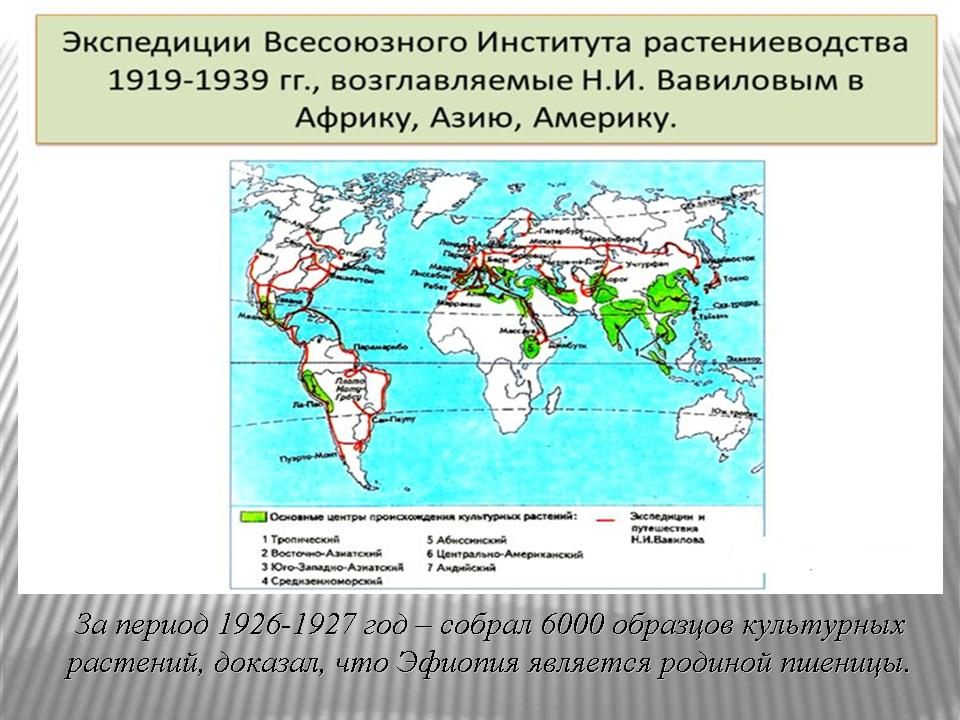

Вавилов Николай Иванович (1887-1943), растениевод, генетик, географ. Родился в Москве 13 ноября 1887(слайд № 23). Николай Вавилов организовал ботанико-агрономические экспедиции в страны Средиземноморья, Северной Африки, Северной и Южной Америки, установил на их территории древние очаги происхождения и разнообразия культурных растений (слайд № 24). За период 1926-1927 год – собрал 6000 образцов культурных растений, доказал, что Эфиопия является родиной пшеницы.

В начале XX в. выявлены огромные природные ресурсы африканского континента.

III. Закрепление

Блиц-опрос по теме урока (ответы вписываются в карточку подготовленную учителем)

(слайд № 25).

1 вариант

1. Африка - ......по величине территории материк.

2. Крайняя южная точка Африки:

1. м. Бен-Секка

2. м.Рас-Хафун

3. м. Игольный

4. м. Альмади

3. Каким океаном Африка омывается с востока?

1. Атлантическим океаном

2.Северным Ледовитым океаном

3. Индийским океаном

4. Тихим океаном.

4. В каких полушариях по отношению к экватору расположена Африка?

1.в Северном полушарии

2. и в Северном и

3. в Южном полушарии

4. в Южном полушарии.

5. Известный путешественник, который пересек Южную Африку с запада на восток, исследовал реку Замбези, открыл водопад Виктория.

1. Вавилов Н.И.

2. Д. Ливингстон

3. Васко да Гама

4. Юнкер В.В.

2 вариант

1. Площадь территории Африки:

2. Крайняя северная точка Африки:

1. м. Бен-Секка

5. м. Рас-Хафун

3. м. Игольный

4. м. Альмади

3. В каких полушариях по отношению к нулевому меридиану расположена Африка?

1. в Западном полушарии

2. и в Западном и

4. в Восточном полушарии

3. в Восточном полушарии.

4. Морями, принадлежащими какому океану, омывается Африка на севере?

1. Атлантическому океану

2. Северному Ледовитому океану

3. Индийскому океану;

4. Тихому океану.

5. Ученый, собравший 6000 образцов культурных растений, доказавший, что Эфиопия – родина пшеницы.

1. Вавилов Н.И.

2. Д. Ливингстон

3. Васко да Гама

4. Юнкер В.В.

IV. Домашнее задание: № 24. Рабочая тетрадь стр.28, пр.р. №8 (задание 2).