Мировой рынок товаров и услуг представляет собой систему экономических отношений в сфере обмена, которая складывается между субъектами (государствами, предприятиями, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, финансовыми институтами, региональными блоками и т.д.) по поводу купли-продажи товаров и услуг, т.е. объектов мирового рынка.

Как целостная система мировой рынок сложился к концу XIX века одновременно с завершением формирования мирового хозяйства.

Мировой рынок товаров и услуг имеет свои особенности. Главное состоит в том, что сделки по купле-продаже товаров и услуг совершаются резидентами различных государств; товары и услуги, перемещаясь от производителя к потребителю, пересекают границы суверенных государств. Последние, реализуя свою внешнеэкономическую (внешнеторговую) политику, с помощью различных инструментов (таможенных пошлин, количественных ограничений, требований соответствия товаров тем или иным стандартам и т.п.) оказывают существенное влияние на товарные потоки как с точки зрения географической направленности, так и отраслевой принадлежности, интенсивности.

Регулирование движения товаров на мировом рынке осуществляется не только на уровне отдельных государств, но и на линии межгосударственных институтов – Всемирной торговой организации (ВТО), Европейского Союза, Североамериканского Соглашения о свободной торговле и др.

Все страны-члены Всемирной торговой организации (на 24.08.2012 их насчитывалось 157, Россия стала 156-й) принимают обязательство по выполнению 29 основных соглашений и юридических инструментов, объединенных термином «многосторонние торговые соглашения», охватывающих свыше 90% всей мировой торговли товарами и услугами.

Основополагающими принципами и правилами ВТО являются:

· предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле на недискриминационной основе;

· взаимное предоставление национального режима товарам и услугам иностранного происхождения;

· регулирование торговли преимущественно тарифными методами;

· отказ от использования количественных ограничений;

· транспарентность торговой политики;

· разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров.

Международная торговля влияет на состояние национальной экономики, выполняя следующие задачи :

1. Восполнение недостающих элементов национального производства, которое делает «потребительскую корзину» экономических агентов национальной экономики более разнообразной;

2. Трансформация натурально-вещественной структуры ВВП вследствие способности внешних факторов производства видоизменять и разнообразить эту структуру;

3. Эффектообразующая функция, т.е. способность внешних факторов влиять на рост эффективности национального производства, максимизацию национального дохода при единовременном сокращении общественно необходимых затрат на его производство.

Внешнеторговые операции купли-продажи товаров являются наиболее распространенными и традиционными для международной торговли.

Сделки купли-продажи товаров подразделяют на следующие:

· экспортные;

· импортные;

· реэкспортные;

· реимпортные;

· встречной торговли.

Экспортные операции предполагают продажу и вывоз за границу товаров для передачи их в собственность иностранному контрагенту.

Импортные операции – закупка и ввоз иностранных товаров для последующей реализации их на внутреннем рынке своей страны или потребления предприятием-импортером.

Реэкспортные и реимпортные операции являются разновидностью экспортно-импортных.

Реэкспортная операция – это вывоз за границу ранее ввезенного товара, не подвергшегося в реэкспортирующей стране какой-либо переработке. Такие сделки чаще всего встречаются при продаже товаров на аукционах и товарных биржах. Они используются и при осуществлении крупных проектов с участием иностранных фирм, когда закупка отдельных видов материалов и оборудования осуществляется в третьих странах. При этом, как правило, товары отправляются в страну реализации без завоза продукции в страну реэкспорта. Достаточно часто операции реэкспорта используются с целью получения прибыли за счет разницы цен на один и тот же товар на различных рынках. В этом случае также не производится завоз товара в реэкспортирующую страну.

Значительное количество реэкспортных операций проводится на территории свободных экономических зон. Ввозимые в свободные экономические зоны товары не облагаются таможенными пошлинами и освобождаются при вывозе для реэкспорта от всяких пошлин, сборов и налогов на импорт, с обращения или производства. Таможенная пошлина уплачивается только в случае, когда товары перемещаются через таможенную границу внутрь страны.

Реимпортные операции предполагают ввоз из-за границы ранее вывезенных отечественных товаров, не подвергшихся там переработке. Это могут быть товары, не проданные на аукционе, возвращенные с консигнационного склада, забракованные покупателем и др.

В последние десятилетия продолжают активно развиваться качественно новые процессы в организации и технике осуществления международных торговых операций. Одним из таких процессов явилось широкое распространение встречной торговли.

В основе встречной торговли лежит заключение встречных сделок, которые взаимоувязывают экспортные и импортные операции. Непременным условием встречных сделок является обязательство экспортера принять в качестве оплаты своей продукции (на полную ее стоимость или ее часть) определенные товары покупателя или организовать их приобретение третьей стороной.

Существуют следующие формы встречной торговли: бартер, встречные закупки, прямая компенсация.

Бартер – это натуральный, без использования финансовых расчетов, обмен определенного товара на другой.

По условиям встречных закупок продавец поставляет покупателю товар на обычных коммерческих условиях и одновременно берет на себя обязательство закупить у него встречный товар в размере определенного процента от суммы основного контракта. Следовательно, встречная закупка предусматривает заключение двух юридически самостоятельных, но фактически взаимосвязанных сделок купли-продажи. В этом случае в первичный контракт включается пункт об обязательствах закупки и ответственность в случае неисполнения закупки.

Прямая компенсация предполагает взаимную поставку товаров на основе одного контракта купли-продажи либо на основе контракта купли-продажи и прилагаемых к нему соглашений о встречных или авансовых закупках. Эти сделки имеют согласованный механизм финансовых расчетов при наличии товарных и финансовых потоков в каждом направлении. Как и бартерные сделки, они содержат обязательство экспортера закупить товары у импортера. Однако при компенсации, в отличие от бартера, поставки оплачиваются независимо друг от друга. При этом финансовые расчеты между сторонами могут осуществляться как путем перевода иностранной валюты, так и урегулированием взаимных клиринговых претензий.

На практике основным стимулом заключения большинства компенсационных сделок является стремление избежать перевода иностранной валюты. Для этого используется клиринговая форма расчета, при которой после отправления товара экспортером его платежные требования вносятся на клиринговый счет в стране импортера, а затем удовлетворяются посредством встречной поставки.

Для анализа динамики международной торговли товарами используются показатели стоимостного и физического объема внешней торговли. Стоимостный объем внешней торговли исчисляется за определенный период времени в текущих ценах анализируемых лет с использованием текущих валютных курсов. Фактический объем внешней торговли исчисляется в постоянных ценах и позволяет производить необходимые сопоставления и определять ее реальную динамику.

Наряду с международной торговлей товарами широко развита и торговля услугами. Международная торговля товарами и торговля услугами тесно связаны между собой. При поставках за рубеж товаров оказывается все больше услуг, начиная с анализа рынков и кончая транспортировкой товаров. Многие виды услуг, поступающих в международный оборот, включаются в экспорт и импорт товаров. В то же время международная торговля услугами имеет некоторые особенности по сравнению с традиционной товарной торговлей.

Основное отличие состоит в том, что услуги обычно не имеют овеществленной формы, хотя ряд услуг приобретает ее, например: в виде магнитных носителей для компьютерных программ, различной документации, отпечатанной на бумаге. Однако с развитием и распространением Internet существенно снижается необходимость использования для услуг материальной оболочки.

Услуги в отличие от товаров производятся и потребляются в основном одновременно и не подлежат хранению. В связи с этим зачастую требуется присутствие за рубежом непосредственных производителей услуг или иностранных потребителей в стране производства услуг.

Понятие «услуга» включает в себя комплекс многообразных видов экономической деятельности человека, обусловливая существование различных вариантов классификаций услуг.

Международной практикой определены следующие 12 секторов услуг, которые, в свою очередь, включают в себя 155 подсекторов:

1. коммерческие услуги;

2. услуги почт и связи;

3. строительные работы и сооружения;

4. торговые услуги;

5. услуги в сфере образования;

6. услуги по охране окружающей среды;

7. услуги в области финансового посредничества;

8. услуги в области здравоохранения и социальной области;

9. услуги, связанные с туризмом;

10. услуги по организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий;

11. услуги транспорта;

12. прочие, никуда не включенные услуги.

В системе национальных счетов услуги подразделяются на потребительские (туризм, гостиничные услуги), социальные (образование, медицина), производственные (инжиниринг, консалтинг, финансовые и кредитные услуги), распределительные (торговые, транспортные, фрахтовые).

ВТО концентрирует внимание на взаимоотношениях производителя и потребителя услуг, выделяя четыре вида сделок в международной торговле услугами :

А. С территории одной страны на территорию другой страны (трансграничная поставка услуги). Например, пересылка в другую страну информационных данных по телекоммуникационным сетям.

Б. Потребление услуги на территории другой страны (потребление за рубежом) предполагает необходимость перемещения покупателя (потребителя) услуги в другую страну с целью получения (потребления) там услуги, например, когда турист отправляется в другую страну для отдыха.

В. Поставка посредством коммерческого присутствия на территории другой страны (коммерческое присутствие) означает необходимость движения в другую страну факторов производства для оказания услуг на территории этой страны. Это означает, что иностранный производитель услуг должен осуществить инвестиции в экономику страны, создать там юридическое лицо с целью оказания услуг. Речь идет, к примеру, о создании или участии в создании банков, финансовых или страховых компаний на территории другой страны.

Г. Поставка посредством временного присутствия физических лиц на территории другой страны означает, что физическое лицо перемещается в другую страну с целью оказания услуг на ее территории. Примером могут служить услуги, оказываемые юристом или консультантом.

В условиях высокой степени насыщения мирового рынка товарами и ужесточения на нем конкуренции важное значение приобретают услуги, оказываемые сектору бизнеса, например, инжиниринг, консалтинг, франчайзинг и др. Большой экспортный потенциал имеют туризм, здравоохранение, образование, культура и искусство.

Кратко охарактеризуем некоторые из видов услуг.

Инжиниринг представляет собой инженерно-консультационные услуги по созданию предприятий и объектов.

Всю совокупность услуг инжиниринга можно разделить на две группы: во-первых, услуги, связанные с подготовкой производственного процесса и, во-вторых, услуги по обеспечению нормального хода процесса производства и реализации продукции. В состав первой группы входят предпроектные услуги (разведка ископаемых, изучение рынка и т.п.), проектные (составление генерального плана, оценка стоимости проекта и т.д.) и послепроектные услуги (надзор и инспекция за осуществлением работ, подготовка персонала и др.). В состав второй группы входят услуги по управлению и организации производственного процесса, осмотру и испытанию оборудования, эксплуатации объекта и т.п.

Консалтинг – это процесс предоставления клиенту необходимых для осуществления профессиональной деятельности особых знаний, навыков и опыта.

Консалтинговые услуги могут рассматриваться с точки зрения предмета консультирования и классифицироваться в зависимости от разделов менеджмента: общий менеджмент, финансовый менеджмент и др. Исходя из метода консультирования, к примеру, выделяются экспертное и обучающее консультирование.

Услуги консультантов предназначены для использования руководством компаний, т.е. лицами, принимающими решения и имеющими отношение к деятельности организации в целом. Привлекая консультанта, клиент ожидает получить от него помощь при развитии или реорганизации бизнеса, экспертные заключения в отношении каких-то решений или ситуаций, наконец, просто поучиться или перенять у него определенные профессиональные навыки. Иначе говоря, консультантов приглашают для того чтобы снять неопределенность, возникающую на разных стадиях процесса подготовки, принятия и реализации ответственных решений.

Франчайзинг – система передачи или продажи лицензий на технологию и товарный знак. Этот вид услуги характеризуется тем, что франчайзер передает не только исключительные права, основанные на лицензионном соглашении, на занятие предпринимательской деятельностью, но и охватывает помощь в обучении, маркетинге, управлении в обмен на финансовую компенсацию от франчайзиата. Франчайзинг как бизнес предполагает, что, с одной его стороны, стоит фирма, известная на рынке и имеющая высокий имидж, а с другой – гражданин, мелкий предприниматель, маленькая фирма.

Аренда – форма хозяйствования, при которой на основе договора между арендодателем и арендатором последнему передаются в срочное возмездное владение и пользование различные объекты, необходимые для самостоятельного ведения хозяйства.

Предметами аренды могут быть земля и иное движимое имущество, машины, оборудование, разнообразные товары длительного пользования.

Широкое распространение в международной коммерческой практике приобрела долгосрочная аренда, названная лизингом .

Для лизинговой операции наиболее типична следующая схема. Арендодатель заключает арендный контракт с арендатором и подписывает с производителем оборудования контракт купли-продажи. Производитель передает арендатору предмет аренды. Лизинговая компания за свой счет или посредством полученного в банке кредита расплачивается с производителем и погашает кредит из арендных платежей.

Существуют две формы лизинга: оперативный и финансовый . Оперативный лизинг предусматривает аренду оборудования в течение срока, который короче амортизационного периода. В этом случае машины и оборудование являются предметом ряда последовательно заключаемых краткосрочных арендных соглашений и полная амортизация оборудования наступает в результате последовательного его использования несколькими арендаторами.

Финансовый лизинг предусматривает выплату в течение периода своего действия сумм, покрывающих полную стоимость оборудования, а также прибыль лизингодателя. В этом случае арендуемое оборудование не может неоднократно выступать предметом арендных соглашений, поскольку срок аренды обычно устанавливается исходя из нормального срока его эффективной службы. Такая арендная операция во многом напоминает обычную внешнеторговую сделку купли-продажи, но на специфических условиях, схожих с формами товарного кредитования.

Туристические услуги – широко распространенный в современных условиях вид деятельности. Международный туризм охватывает категорию лиц, выезжающих за границу и не занимающихся там оплачиваемой деятельностью.

Туризм может классифицироваться по различным признакам:

ü цель: маршрутно-познавательный, спортивно-оздоровительный, курортный, самодеятельный, фестивальный, охотничий, шоп-туризм, религиозный и др.;

ü форма участия: индивидуальный, групповой, семейный;

ü география: межконтинентальный, международный, региональный, по сезонности – активный туристический сезон, межсезон, несезон.

Отдельная группа сделок по купле-продаже услуг представляет операции по обслуживанию товарооборота. К ним относятся операции:

ü по международным перевозкам грузов;

ü по экспедированию грузов;

ü по страхованию грузов;

ü по хранению грузов;

ü по международным расчетам и т.д.

1. Международная торговля товарами и услугами.

Международная торговля как основная форма МЭО. Основой экономических отношений в МХ является международная торговля. На нее приходится около 80% всего объема МЭО. Материальной базой развития торговли выступает всё более углубляющееся международное разделение труда, которое объективно обуславливает связь отдельных территорий и стран, специализирующихся на производстве на той или иной продукции. Взаимодействие товаропроизводителей различных стран в процессе купли-продажи товаров и услуг формирует отношения мирового рынка.

Международная торговля – сфера международных товарно-денежных отношений, специфичная форма обмена продуктами труда (товарами и услугами) между продавцами и покупателями разных стран. Если внешняя торговля представляет собой торговлю одной страны с другими странами, состоящую из ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) товаров и услуг, то международная торговля – это совокупность внешней торговли стран мира.

Международная торговля влияет на состояние национальной экономики, выполняя следующие функции:

1) восполнение недостающих элементов национального производства, которое делает «потребительскую корзину» экономических агентов национальной экономики более разнообразной;

2) трансформация натурально-вещественной структуры ВВП вследствие способности внешних факторов производства видоизменять и разнообразить эту структуру;

3) эффектообразующая функция, т.е. способность внешних факторов влиять на рост эффективности национального производства, максимизацию национального дохода при единовременном сокращении общественно необходимых затрат на его производство.

Международная торговля возникла в древности, велась она и в рабовладельческом и феодальном обществе. В то время в международный обмен поступала небольшая часть производимых продуктов, главным образом, предметы роскоши, пряности, некоторые виды сырья. Со второй половины 20-го века международная торговля значительно активизировалась. Анализируя процессы, протекающие в современной международной торговле, можно выделить её основную тенденцию – либерализацию: происходит значительное снижение уровня таможенных пошлин, отменяются многие ограничения, квоты. Одновременно усиливается политика протекционизма, направленного на защиту национального производителя. По прогнозам, высокие темпы международн. торговли сохранятся и в первой половине 21-го в.

В международной торговле применяются два основных метода (способа) торговли: прямой метод - совершение операции непосредственно между производителем и потребителем; косвенный метод - совершение операции через посредника. Прямой метод приносит определенную финансовую выгоду: сокращает издержки на сумму комиссионного вознаграждения посреднику; снижает риск и зависимость результатов коммерче ской деятельности от возможной недобросовестности или недостаточной компетенции посреднической организации; позволяет постоянно находиться на рынке, учитывать изменения и реагировать на них. Но прямой метод требует значительной коммерческой квалификации и торгового опыта.

Международная торговля товарами осуществляется в самых разнообразных формах. Формы международной торговли – это виды внешнеторговых операций. К ним относятся: оптовая торговля; встречная торговля; товарные биржи; фьючерсные биржи; международные торги; международные аукционы; ярмарки.

В настоящее время в международную торговлю вовлечены практически все субъекты мирового хозяйства. На долю развитых стран приходится 65% экспортно-импортных операций, на долю развивающихся стран – 28%, на долю стран с переходной экономикой – менее 10%. Несомненными лидерами в мировой торговле являются США, Япония и страны ЕС. В последние годы наметилась устойчивая тенденция к снижению доли развитых стран в мировой торговле (ещё в 80-е годы на их долю приходилось 84% мирового экспорта и импорта) за счёт быстрого развития ряда развивающихся стран.

Вопрос 2. Международная торговля товарами. Международная торговля характеризуется также и такими категориями как «экспорт» и «импорт». Экспорт (вывоз) товаров означает реализацию товаров на внешнем рынке. Импорт (ввоз) товаров – это покупка иностранных товаров. Основные формы экспорта (импорта):

– экспорт (импорт) готовой продукции с предпродажной доработкой в стране покупателя;

– экспорт (импорт) готовой продукции;

– экспорт (импорт) продукции в разобранном виде;

– экспорт (импорт) запасных частей;

– экспорт (импорт) сырья и полуфабрикатов;

– экспорт (импорт) услуг;

– временный экспорт (импорт) товаров (выставки, аукционы).

Международную торговлю характеризуют три важные характеристики: общий объем (внешнеторговый оборот); товарная структура; географическая структура.

Внешнеторговый оборот - сумма стоимости экспорта и импорта той или иной страны. Товар входит в международный обмен при пересечении границы. Сумма экспорта и импорта образует товарооборот, а разница между экспортом и импортом представляет собой торговый баланс. Торговый баланс может быть положительным (активным) или отрицательным (дефицитным, пассивным). Активное сальдо торгового баланса - превышение товарного экспорта страны над ее товарным импортом. Пассивный торговый баланс - внешнеторговый баланс, который характеризуется превышением ввоза товаров (импорта) над вывозом (экспортом). В состав мирового товарооборота включаются все товарные потоки, обращающиеся между странами, независимо от того, проданы они на рыночных или иных условиях, или остаются в собственности поставщика. В международной практике статистического учета экспорта и импорта датой регистрации является момент перехода товаров через таможенную границу страны. Стоимость экспорта и импорта подсчитывается в большинстве стран по контрактным ценам, приведенным к единому базису, а именно: экспортным – по ценам ФОБ, импортным – по ценам СИФ.

Рассматривая товарную структуру международной торговли в первой половине XX века (до 2-й мировой войны) и в последующие годы, можно отметить существенные изменения. Если в первой половине века 2/3 мирового товарооборота приходилось на продовольствие, сырье и топливо, то к концу века на них приходится 1/4 товарооборота. Доля торговли продукцией обрабатывающей промышленности выросла с 1/3 до 3/4. Более 1/3 всей мировой торговли – это торговля машинами и оборудованием. Быстроразвивающейся сферой международной торговли является торговля химической продукцией. Следует отметить тенденцию в увеличении потребления сырья и энергоресурсов. Однако темпы роста торговли сырьем заметно отстают от общих темпов роста мировой торговли. На мировом продовольственном рынке такие тенденции можно объяснить падением доли самого аграрного сектора по сравнению с промышленностью. Также такое замедление объясняется стремлением к самообеспеченности продовольствием в развитых и ряде развивающихся стран (особенно в Китае и Индии). Активная торговля машинами и оборудованием породила ряд новых услуг, таких как инжиниринг, лизинг, консалтинг, информационно-вычислительные услуги, что, в свою очередь, стимулирует межстрановой обмен услугами, особенно научно-технического, производственного, коммуникативного финансово-кредитного характера. В то же время торговля услугами (особенно такими, как информационно-вычислительные, консалтинговые, лизинговые, инжиниринговые) стимулирует мировую торговлю товарами производственного назначения. Наиболее динамично развивается торговля наукоемкими товарами и высокотехнологической продукцией, что стимулирует межстрановой обмен услугами, особенно научно-технического, производственного, коммуникативного и финансово-кредитного характера. Кроме традиционных видов услуг (транспортных, финансово-кредитных, туристических и др.) все большее место в международном обмене занимают новые виды услуг, развивающиеся под воздействием НТР. Товарная структура международной торговли представлена в таблице 2.

Таким образом, мировой рынок товаров на современном этапе значительно диверсифицирован, а товарный ассортимент внешнеторгового оборота чрезвычайно широк, что связано с углублением МРТ и огромным разнообразием потребностей в товарах производственного и потребительского назначения.

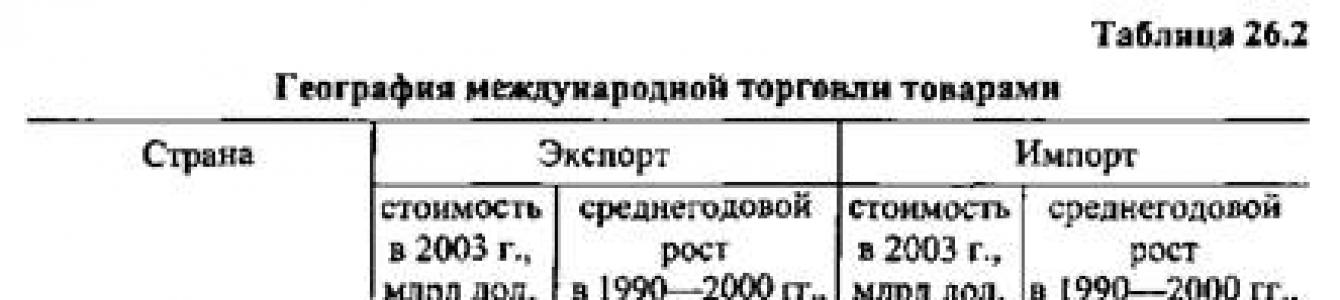

Произошли значительные изменения географической структуры международной торговли под влиянием экономических и политических факторов в мире с 90-х годов ХХ века. Ведущая роль по-прежнему принадлежит промышленно развитым странам. В группе развивающихся стран наблюдается ярко выраженная неравномерность степени участия в международной торговле товарами.

Таблица 2.10.1 – Товарная структура мирового экспорта по основным группам товаров, %

|

Основные товарные группы |

Первая половина ХХ века |

Конец XX века |

|

Продовольствие (включая напитки и табак) |

||

|

Минеральное топливо |

||

|

Продукция обрабатывающей промышленности, в том числе: |

||

|

оборудование, транспортные средства |

||

|

химические товары |

||

|

прочая продукция обрабатывающей промышленности |

||

|

Черные и цветные металлы |

||

|

Текстильные изделия (ткани, одежда) |

Снижается удельный вес стран Ближнего Востока, что объясняется нестабильностью цен на нефть и обострением противоречий между государствами ОПЕК. Нестабильно внешнеторговое положение многих стран Африки, входящих в группу наименее развитых. ЮАР обеспечивает 1/3 африканского экспорта. Недостаточно устойчиво и положение стран Латинской Америки, т.к. сохраняется их сырьевая экспортная ориентация (2/3 экспортных доходов им приносят сырьевые товары). Повышение удельного веса стран Азии в международной торговле было обеспечено высокими темпами роста экономики (в среднем 6% в год) и переориентацией ее экспорта на готовые изделия (2/3 стоимости экспорта). Таким образом, увеличение общей доли развивающихся стран в международной торговле обеспечивается за счет новых индустриальных стран (Китай, Тайвань, Сингапур). Набирают вес Малайзия, Индонезия. Основной поток международной торговли приходится на развитые страны – 55%; 27% международной торговли ведется между развитыми странами и развивающимися странами; 13% – между развивающимися странами; 5% – между странами с переходной экономикой и всеми другими странами. Экономическая мощь Японии заметно изменила географию международной торговли, придав ей трехполюсный характер: Северная Америка, Западная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Международная торговля услугами.

В настоящее время в МХ наряду с рынком товаров быстрыми темпами развивается и рынок услуг, т.к. сфера услуг занимает значительное место в национальных экономиках, особенно в развитых странах. Особенно быстро сектор услуг развивается во второй половине 20-го века, чему способствовали следующие факторы:

– углубление международного разделения труда ведёт к образованию новых видов деятельности и, прежде всего, в сфере услуг;

– длительный экономический подъём в большинстве стран, который привёл к повышению темпов роста, деловой активности, платёжеспособности населения, спрос на услуги растёт;

– развитие НТП, который приводит к появлению новых видов услуг и расширению сфер их применения;

– развитие других форм МЭО

Специфика услуг: услуги производятся и потребляются одновременно, не подвергаются хранению; услуги неосязаемы и невидимы; для услуг характерна неоднородность, изменчивость качества; не все виды услуг могут быть вовлечены в международную торговлю, к примеру, коммунальные услуги; при торговле услугами отсутствуют посредники; международная торговля услугами не подлежит таможенному контролю; международная торговля услугами больше, чем торговля товарами, защищена государством от иностранных конкурентов.

Международной практикой определены следующие 12 секторов услуг, которые, в свою очередь, включают в себя 155 подсекторов: коммерческие услуги; услуги почт и связи; строительные работы и сооружения; торговые услуги; услуги в сфере образования; услуги по охране окружающей среды; услуги в области финансового посредничества; услуги в области здравоохранения и социальной области; услуги, связанные с туризмом; услуги по организации отдыха, культурных и спортивных мероприятий; услуги транспорта; прочие, никуда не включенные услуги. В системе национальных счетов услуги подразделяются на потребительские (туризм, гостиничные услуги), социальные (образование, медицина), производственные (инжиниринг, консалтинг, финансовые и кредитные услуги), распределительные (торговые, транспортные, фрахтовые).

Международный обмен услугами в основном осуществляется между развитыми странами и характеризуется высокой степенью концентрации. Развитые страны выступают основными экспортерами услуг. На их долю приходится около 70% мировой торговли услугами, причём наметилась устойчивая тенденция к сокращению их роли за счёт бурного развития ряда развивающихся стран. Объем международной торговли услугами превышает 1,6 трлн. $, темпы роста также динамичны. По темпам роста и по объёму в мировом хозяйстве лидируют следующие виды услуг: финансовые, компьютерные, бухгалтерские, аудиторские, консультативные, юридические. Специализация страны на тех или иных видах услуг зависит от уровня её экономического развития. В развитых странах преобладают финансовые, телекоммуникационные, информационные и деловые услуги. Для развивающихся стран характерна специализация на транспортных и туристических услугах.

Международное регулирование торговли.

Развитие МЭО сопровождается не только национальным регулированием внешней торговли, но и возникновением в последние десятилетия разнообразных форм межгосударственного взаимодействия в этой сфере. В итоге регулирующие меры одной страны оказывают прямое влияние на экономику других государств, которые предпринимают ответные шаги по защите своих производителей и потребителей, что вызывает необходимость в координации процесса регулирования на межгосударственном уровне. Международная торговая политика - согласованная по литика государств в целях ведения между ними торговли, а также ее развития и положительного влияния на рост отдельных стран и мирового сообщества.

Главным субъектом либерализации международной торговли остается международная торговая организация ГАТТ/ВТО. ГАТТ - международное соглашение по проведению консультаций по вопросам международной торговли (это кодекс правил поведения в сфере международной торговли). ГАТТ было подписано в 1947 г. 23 странами и действовало до 1995 г., когда на его основе была создана Всемирная торговая организация (ВТО). ГАТТ способствовало либерализации торговли посредством международных переговоров. Функции ГАТТ состояли в выработке правил международной торговли, в урегулировании и либерализации торговых отношений.

Основные принципы ГАТТ : торговля должна быть недискриминационная; устранение дискриминации посредством введения принципа наибольшего благоприятствования в отношении экспорта, импорта и транзита товаров; либерализация международной торговли путем снижения таможенных пошлин и ликвидации других ограничений; безопасность торговли; предсказуемость действий предпринимателей и регламентация действий правительств; взаимность в предоставлении торгово-политических уступок, урегулирование споров через переговоры и консультации; использование количественных ограничений не допускается, все меры количественного ограничения должны трансформироваться в тарифные пошлины; тарифы должны сокращаться посредством мировых переговоров и не могут быть впоследствии повышены; страны-участницы при принятии решений должны проводить обязательные консультации между собой, обеспечивая недопустимость односторонних действий.

ВТО контролирует выполнение всех предшествующих соглашений, заключенных под эгидой ГАТТ. Членство в ВТО означает для каждого государства-участника автоматическое принятие на себя в полном объеме его пакета уже заключенных договоренностей. В свою очередь ВТО значительно расширяет сферу своей компетенции, превращаясь в важнейший международный орган, регулирующий развитие международных экономических связей. Страны, желающие вступить в ВТО, должны: начать процесс сближения со странами-членами ВТО, что занимает значительный промежуток времени; пойти на торговые уступки; соблюдать принципы ГАТТ/ВТО.

Беларусь пока не является членом ВТО и находится в дискриминационном положении на мировом рынке. Она несет убытки от антидемпинговой политики; в её отношении действуют ограничения на поставки высоких технологий. К тому же Беларусь пока не готова к вступлению в ВТО, но в данном направлении ведётся постоянная работа.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) созывается с 1964 г. 1 раз в 4 года. Наиболее значимые решения ЮНКТАД - это Общая система преференций (1968 г.), Новый международный экономический порядок (1974 г.) и Интегрированная программа по сырью (1976 г.). Общая система преференций означает предоставление торговых льгот развивающимся странам на невзаимной основе. Это значит, что развитые страны не должны требовать в ответ каких-либо уступок для своих товаров на рынках развивающихся стран. С 1971 года развитые страны стали предоставлять общую систему преференций развивающимся государствам. СССР отменил все ограничения в отношении импорта товаров из развивающихся стран в 1965 г. В 1974г. по предложению развивающихся стран были приняты основополагающие документы об установлении нового международного экономического порядка (НМЭП) в отношениях между странами Севера и Юга. В НМЭП говорилось о формировании нового МРТ, ориентированного на ускоренную индустриализацию развивающихся стран; о формировании новой структуры международной торговли, отвечающей задачам ускоренного развития, повышения жизненного уровня народов. Развитым странам предлагалось внести коррективы в экономическую структуру своей экономики, освободить ниши для товаров из развивающихся стран. В соответствии с НМЭП необходимо оказывать помощь развивающимся странам в развитии продовольствия и способствовать расширению его экспорта из развивающихся стран.

Вопросами международной торговли занимаются и другие международные организации. В составе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) , в которую входят все развитые страны, имеется Комитет по торговле. В его задачу входит содействие расширению мирового обмена товарами и услугами на многосторонней основе; рассмотрение общих проблем торговой политики, равновесия платежных балансов, заключения о целесообразности предоставления займов членам организации. В рамках ОЭСР разрабатывают меры по административно-технической унификации правил в области внешней торговли, вырабатываются единые стандарты, рекомендации по изменению торговой политики и другие. Существенное воздействие на внешнюю торговлю стран развивающихся и с переходной экономикой, особенно несостоятельных должников, оказывает Международный валютный фонд (МВФ) . Под давлением МВФ идет ускоренная либерализация рынков этих стран в обмен на кредиты.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Международная торговля товарами и услугами

1. Роль международной торговли в мировой экономике

торговля международный ценообразование мультипликатор

Все страны вступают во внешнеторговые отношения. При этом каждая сторона в конечном итоге потребляет больше, чем она могла бы произвести в одиночку. В этом заключена суть международной торговли.

Международная торговля - это сфера международных товарно-денежных отношений, представляющая собой совокупность внешней торговли всех стран мира.

Международная торговля состоит из двух встречных потоков товаров - экспорта и импорта - и характеризуется торговым сальдо и торговым оборотом.

Экспорт - продажа товара, предусматривающая его вывоз за границу.

Импорт - покупка товара, предусматривающая его ввоз из-за границы.

Торговое сальдо - разность стоимостных объемов экспорта и импорта («чистый экспорт»).

Торговый оборот - сумма стоимостных объемов экспорта и импорта.

Почему страны торгуют друг с другом? Хотя большинство теорий строится в масштабах страны, но решения о торговле обычно принимаются отдельными компаниями, фирмами. Только тогда, когда компании увидят, что возможности на международном рынке могут оказаться большими, чем на отечественном, они направят свои ресурсы в зарубежный сектор.

Мировой торговле присущи некоторые важные особенности:

1. Различия в мобильности. Международная торговля выступает в качестве заменителя международной мобильности ресурсов - если человеческие и материальные ресурсы не могут свободно перемещаться между странами, то движение товаров и услуг эффективно восполняет этот пробел.

2. Валюта. Каждая страна имеет свою валюту, и это необходимо учитывать при проведении экспортно-импортных операций.

3. Политика. Международная торговля подвергается сильному политическому вмешательству и контролю.

Стимулы к экспорту:

1. Использование избыточных мощностей.

2. Снижение себестоимости единицы продукции.

3. Повышение прибыльности через увеличение наценок (возможность в определенных условиях продавать свою продукцию с большей выгодой за рубежом, чем у себя дома).

4. Распределение риска сбыта.

Стимулы к импорту:

1. Более дешевые поставки товаров или сырья.

2. Расширение ассортимента.

3. Снижение риска прерывания поставок товаров.

Можно также выделить некоторые препятствия на пути внешней торговли:

Отсутствие знаний об имеющихся возможностях,

Недостаточность информации о механике торговли;

Боязнь риска;

Торговые ограничения.

2. Классические теории международной торговли

1. Меркантилистская теория

Меркантилизм - направление экономической мысли, разработанное европейскими учеными в начале XVII века, подчеркивавшими товарный характер производства (Т. Ман, В. Петти и др.).

Меркантилисты первыми предложили стройную теорию международной торговли. Они считали, что богатство стран зависит напрямую от количества золота и серебра, которыми они располагают, и полагали, что государство обязательно должно вывозить товаров больше, чем ввозить; регулировать внешнюю торговлю для увеличения экспорта и уменьшения импорта; запретить или строго ограничить вывоз сырья и разрешить беспошлинный импорт сырья, которого нет в стране; запретить всякую торговлю колоний с иными странами, нежели метрополия.

Ограниченность меркантилистов в том, что они не смогли понять, что развитие стран возможно не только за счет передела уже существующего богатства, но и за счет его наращивания.

2. Теория абсолютных преимуществ

Главным из экономистов, бросивших вызов меркантилизму, был А. Смит (конец XVIII века). Смит четко сформулировал, что благо-

состояние нации зависит не столько от количества накопленного ими золота, сколько от их способности производить конечные товары и услуги. Поэтому основная задача состоит не в приобретении золота, а в развитии производства за счет разделения труда и кооперации.

Теория абсолютных преимуществ утверждает, что международная торговля является выгодной в том случае, если две страны торгуют такими товарами, которые каждая из стран производит с меньшими издержками, чем страна-партнер. Страны экспортируют те товары, которые они производят с меньшими издержками (в производстве которых они имеют абсолютное преимущество), и импортируют те товары, которые производятся другими странами с меньшими издержками (в производстве которых преимущества принадлежит их торговым партнерам).

Рассмотрим следующий пример. Допустим, что производители в Германии и Мексике выпускают только два товара - оборудование и сырьё. Затраты труда на производство единицы товара (в рабочих днях) представлены в таблице 5.

Таблица 1 Исходные данные для анализа теории абсолютных преимуществ

|

Затраты труда (рабочий день) |

|||

|

Германия |

|||

|

Оборудование |

|||

Германия имеет абсолютное преимущество в производстве оборудования, т. к. 1 раб. день < 4 раб. дней. Мексиканские производители имеют абсолютное преимущество в производстве сырья, т. к. 2 раб. дня < 3 раб. дней.

Аксиома: если стране А требуется меньше часов для производства товара Х, чем стране Б, то страна А имеет абсолютное преимущество перед страной Б в производстве этого товара и ей выгодно экспортировать этот товар в страну Б. Из теории А. Смита вытекало, что факторы производства обладают абсолютной мобильностью внутри страны и перемещаются в те регионы, где они получают наибольшее абсолютное преимущество.

3. Теория сравнительных преимуществ

Д. Рикардо в 1817 году доказал, что международная специализация выгодна для нации. Это была получившая широкую известность теория сравнительного преимущества, или, как ее иногда называют,

теория сравнительных издержек производства. Рассмотрим эту теорию несколько подробнее.

Допустим, что мировая экономика состоит из двух стран - США и Бразилии. И каждая из них может производить как пшеницу (П), так и кофе (К), но с различной степенью экономической эффективности.

Выделим характерные черты этих кривых производственных возможностей.

1. Издержки стран на производство П и К постоянны.

Линии производственных возможностей двух стран не совпадают - это связано с различиями в структуре ресурсов и уровнях технологий. То есть издержки П и К двух стран разные. На рис. 1а видно, что соотношение издержек для П и К для США составляет 1П за 1К - или 1П=1К. Из рис. 1б следует, что для Бразилии это соотношение равно 1П за 2К - или 1П=2К.

2. Если экономики обеих стран закрыты и самостоятельно удовлетворяют свои потребности в этих товарах, то условие самообеспеченности для США составляет 18П и 12К (точка А), а для Бразилии - 8П и 4К (точка В).

Мы выявили различия в соотношениях издержек. Теперь возникает вопрос: существует ли правило, с помощью которого можно определить, по каким продуктам следует специализироваться США и Бразилии? Такое правило существует - это принцип сравнительных преимуществ: совокупный объем выпуска продукции будет наибольший тогда, когда каждый товар будет производиться той страной, в которой ниже вмененные издержки. Сравнив внутренние издержки этих стран на производство П и К, можно определить, что США обладают сравнительным (стоимостным) преимуществом в производстве П и должны специализироваться именно на нем. Бразилия же обладает сравнительным преимуществом в производстве К, и поэтому ей следует специализироваться на нем.

Рациональное ведение хозяйства - использование определенного количества ограниченных ресурсов для получения наибольшего совокупного объема производства - требует, чтобы любой товар производился той страной, у которой ниже вмененные издержки или, другими словами, которая располагает сравнительными преимуществами. В нашем примере США должны производить для мировой экономики П, а Бразилия - К.

Анализ этой таблицы показывает, что специализация производства в соответствии с принципом сравнительных преимуществ в действительности позволяет всему миру получить больший объем выпуска продукции при заданных объемах ресурсов. Специализируясь целиком на пшенице, США могут выращивать 30 П и вообще не выращивать К. Точно так же, специализируясь полностью на кофе, Бразилия может произвести 20 К и не выращивать П.

Таблица 2 Международная специализация в соответствии с принципом сравнительных преимуществ и выигрыш от торговли (условные данные)

Однако потребители в обеих странах захотят иметь как пшеницу, так и кофе. Специализация порождает потребность в торговле или обмене этими двумя товарами. Какими будут условия торговли?

Логические рассуждения приведут нас к следующему выводу: коэффициент международного обмена, или условия торговли, будет находиться в рамках этого неравенства:

1К < 1П < 2К.

Фактический коэффициент обмена зависит от мирового спроса на эти два товара и их предложения.

Приняв международный обменный коэффициент, или условия торговли, 1П = 1,5К, введем в анализ дополнительно к линии производственных возможностей линию торговых возможностей - рис. 2.

Прямая торговых возможностей показывает варианты выбора, которые имеются у страны при специализации на одном продукте и его обмене (экспорте) для получения другого продукта. Специализация, основанная на использовании принципа сравнительных преимуществ, способствует более эффективному размещению мировых ресурсов и увеличению производства как П, так и К, а потому выгодна и США, и Бразилии. В результате специализации и торговли обе страны имеют большее количество каждого вида продукции (см. табл. 6). Вся мировая экономика в этом случае также выигрывает: она получит 30 П (по сравнению с 18 + 8 = 26 П) и 20 К (по сравнению с 12 + 4 = 16 К), а это больше, чем в условиях самообеспечения или неспециализированного производства стран.

Тот факт, что точки А1 и В1 на рис. 2 отражают более совершенную ситуацию по сравнению с точками А и В, очень важен.

Вспомним, что любая страна может выйти за границы своих производственных возможностей лишь за счет либо увеличения количества и совершенствования качества своих ресурсов, либо за счет использования результатов технического прогресса. Теперь найден третий способ - международная торговля, - с помощью которой страна в состоянии преодолеть узкие масштабы производства, ограниченные кривой производственных возможностей.

Однако следует заметить, что страна не может бесконечно развивать специализацию на каком-либо товаре или продукт. Увеличивая масштабы производства, страна обязательно столкнется с растущими издержками. Наиважнейший эффект растущих издержек заключается в том, что они ставят границы специализации.

4. Теория соотношения факторов производства

Теория международной торговли была объяснена также через теорию факторов производства. Её авторы - Э. Хекшер и Б. Олин, шведские экономисты (середина 20-х годов ХХ века). Суть теории заключена в теореме Хекшера-Олина: каждая страна экспортирует те товары, для производства которых она обладает относительно избыточными факторами производства, и импортирует те товары, для производства которых она испытывает относительный недостаток факторов производства.

В соответствии с теорией Хекшера-Олина разница в относительных ценах на товары в различных странах, а следовательно, и торговля между ними объясняется различной относительной наделенностью стран факторами производства.

5. Тестирование теории соотношения факторов производства: парадокс Леонтьева

После Второй мировой войны В. Леонтьев пытался эмпирически доказать или опровергнуть теорию Хекшера-Олина. Использовав модель межотраслевого баланса «затраты-выпуск», построенную на основе данных по экономике США за 1947 год, В. Леонтьев показал, что в американском экспорте преобладали относительно более трудоемкие товары, а в импорте - капиталоемкие. Если учесть, что в первые послевоенные годы в США, в отличие от большинства их торговых партнеров, капитал был относительно избыточным фактором производства, а уровень заработной платы был значительно выше, этот эмпирически полученный результат явно противоречил тому, что предполагала теория Хекшера-Олина. Этот феномен получил название «парадокс Леонтьева». Последующие исследования подтвердили наличие этого парадокса в послевоенный период не только для США, но и для других стран (Японии, Индии и др.).

Парадокс Леонтьева - теория соотношения факторов производства Хекшера-Олина не подтверждается на практике: трудонасыщенные страны экспортируют капиталоемкую продукцию, тогда как капиталонасыщенные - трудоемкую.

Разгадка «парадокса Леонтьева» кроется:

в неоднородности факторов производства, прежде всего рабочей силы, которая может существенно различаться по уровню квалификации. Поэтому в экспорте промышленно развитых стран может отражаться относительная избыточность высококвалифицированной рабочей силы и специалистов, в то время как развивающиеся страны экспортируют продукцию, требующую значительных затрат неквалифицированного труда;

значительной роли природных ресурсов - сырья, добыча которого требует больших затрат капитала (например, в отраслях добывающей промышленности). Поэтому экспорт из многих развивающихся стран, богатых природными ресурсами, является капиталоемким, хотя капитал в этих странах и не является относительно избыточным фактором производства;

традиционных предпочтениях американцев покупать капиталоемкую технологичную продукцию, произведенную за рубежом, несмотря на то, что страна сама хорошо обеспечена капиталом;

реверсе факторов производства, когда один и тот же товар может быть трудоемким в трудоизбыточной стране и капиталоемким в капиталоизбыточной стране. Например рис, производимый в США с помощью передовой технологии, является капиталоемким товаром, а тот же рис, производимый в трудоизбыточном Вьетнаме, является трудоемким товаром, поскольку производится почти исключительно с использованием ручного труда;

влиянии на международную специализацию внешнеторговой политики государства, которая может ограничивать импорт и стимулировать производство внутри страны и экспорт продукции тех отраслей, где интенсивно используются относительно дефицитные факторы производства.

3. Альтернативные теории международной торговли

Последствия участия во внешней торговле для национальной экономики были конкретизированы экономистами на основе использования концепции торгуемых и неторгуемых товаров и услуг.

В соответствии с этой концепцией все товары и услуги подразделяются на торгуемые, то есть участвующие в международном обмене (вывозимые и ввозимые), и неторгуемые, то есть потребляемые только там, где они производятся, и не являющиеся объектом международной торговли. Уровень цен на неторгуемые товары складывается на внутреннем рынке и не зависит от цен на мировом рынке. На практике большинство товаров и услуг, произведенных в сельском хозяйстве, добывающей и обрабатывающей промышленности, являются торгуемыми. Напротив, большая часть товаров и услуг, производимых в сфере строительства, транспорта и связи, коммунальных, общественных и личных услуг, относится к неторгуемым.

Разделение товаров и услуг на торгуемые и неторгуемые имеет условный характер. Это деление товаров и услуг влияет на структурные сдвиги в экономике, происходящие в стране под влиянием участия страны в мировой торговле. Это обусловлено тем, что спрос на неторгуемые товары и услуги может быть удовлетворен только за счет внутреннего производства, а спрос на торгуемые товары и услуги - также и за счет импорта.

1. Теорема Рыбчинского

Английский экономист Т. Рыбчинский уточнил выводы теории соотношения факторов производства Хекшера-Олина. Он доказал теорему, согласно которой при неизменных мировых ценах и наличии только двух секторов в экономике расширение использования избыточного фактора в одном из них ведет к сокращению производства и выпуска товаров в другом. Рассмотрим теорему Рыбчинского на конкретном примере (рис. 3).

Допустим, в стране производятся два товара: Х и Y с использованием двух факторов производства - капитала и труда. При этом товар Х является относительно более трудоемким, а товар Y - относительно более капиталоемким. Вектор OF показывает оптимальное сочетание труда и капитала на основе использование наиболее эффективной технологии при производстве товара Х, а вектор ОЕ - соответственно при производстве товара Y. Обеспеченность страны в целом трудовыми ресурсами и капиталом показана точкой G, означающей, что в стране имеется OJ труда и JG капитала. При отсутствии внешней торговли товар Х производится в объеме F, а товар Y - в объеме Е.

Если страна включается в международный товарообмен, то увеличивается производство товара Y в экспортном секторе и в большей степени используется избыточный фактор - капитал. Это приводит к росту используемого капитала на GG1. При неизменных размерах другого используемого фактора - труда - соотношение производства товаров Х и Y показано параметрами нового параллелограмма.

Производство экспортируемого капиталоемкого товара Y переместится в точку Е1, то есть возрастет на ЕЕ1. Напротив, производство более трудоемкого товара Х переместится в точку F1, то есть уменьшится на FF1. Причем перемещение капитала в экспортоориентированный сектор приводит к непропорционально большому увеличению производства товара Y.

2. «Голландская болезнь»

Концепция торгуемых и неторгуемых товаров и теорема Рыбчинского позволяют объяснить проблемы, с которыми в последние десятилетия ХХ века столкнулись многие страны, начавшие интенсивную разработку новых сырьевых экспортных ресурсов: нефти, газа и др., так называемую голландскую болезнь. Своим названием этот феномен обязан тому, что в конце 60-х-начале 70-х годов в Голландии началась разработка природного газа в Северном море с расширением в дальнейшем его экспорта. Экономические ресурсы стали перемещаться в добычу газа.

В результате этого выросли доходы населения, а это привело к увеличению спроса на неторгуемые товары и росту их производства. В то же время произошло свертывание производства в традиционных экспортных отраслях обрабатывающей промышленности и расширение импорта недостающих товаров.

Последующее снижение цен на сырьевые товары вызвало новую фазу «голландской болезни». Произошло снижение доходов населения, сокращение производства неторгуемых товаров, отток ресурсов из отраслей сырьевого экспорта. Вновь укрепились позиции традиционных экспортных отраслей обрабатывающей промышленности. Структурные сдвиги, вызываемые «голландской болезнью», порождают серьезные социальные проблемы. «Голландская болезнь» в разные годы поразила Норвегию, Великобританию, Мексику и другие страны. Опыт этих стран должен учитываться и в России.

3. Теория конкурентных преимуществ страны Майкла Портера

Дальнейшее развитие теория сравнительных преимуществ получила и в трудах американского экономиста М. Портера. На основе анализа обширного статистического материала М. Портер создал оригинальную теорию конкурентного преимущества страны. Основа этой теории - так называемый «национальный ромб», раскрывающий главные детерминанты экономики, формирующие конкурентную макросреду, в которой действуют фирмы этой страны.

«Национальный ромб» выявляет систему детерминантов, которые, взаимодействуя, создают благоприятную или неблагоприятную среду для реализации потенциальных конкурентных преимуществ страны.

Эти детерминанты таковы:

Параметры факторов представляют собой материальные и нематериальные условия, необходимые для формирования конкурентного преимущества страны в целом и ее ведущих экспортоориентированных отраслей.

Стратегия фирм, их структура и соперничество играют немалую роль в обеспечении национального конкурентного преимущества. Если стратегия фирмы не ориентирована на деятельность в условиях соперничества, то на внешнем рынке у таких фирм конкурентного преимущества обычно не возникает

Параметры спроса - это, прежде всего, емкость спроса, динамика его развития, дифференциация видов продукции, требование покупателей к качеству товаров и услуг. Именно на внутреннем рынке должны пройти апробацию новые изделия до выхода на мировой рынок.

Родственные и поддерживающие отрасли обеспечивают фирмы в экспортоориентированных отраслях необходимыми материалами, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, информацией, выступают необходимым условием создания и поддержания конкурентного преимущества в мировой торговле для фирм соответствующих отраслей.

В общей картине конкурентных преимуществ М. Портер отводит роль также случаю и правительству.

4. Развитие современной международной торговли

Международная торговля является одной из ведущих форм МЭО. Объем международной торговли имеет стоимостную оценку. Номинальный стоимостной объем международной торговли обычно выражается в долларах США в текущих ценах и поэтому сильно зависит от динамики обменного курса доллара к другим валютам. Реальный объем международной торговли - это номинальный объем, конвертированный в постоянные цены с помощью избранного дефлятора. В целом номинальный стоимостной объем мировой торговли имеет общую тенденцию к росту (см. табл. 8). В стоимостном выражении объем мировой торговли в 2000 году составил 12 трлн долл., это почти в три раза ниже стоимостного объема мирового ВВП (33 трлн долл.).

Структура международной торговли

Структура международной торговли обычно рассматривается с точки зрения её географического распределения (географическая структура) и товарного наполнения (товарная структура).

Географическая структура международной торговли представляет собой распределение торговых потоков между отдельными странами и их группами, выделяемыми либо по территориальному, либо по организационному признаку (табл. 7).

Таблица 3 Географическая структура международной торговли (прирост международной торговли по регионам в 1995-1999 годах, в %)

Основной объем международной торговли приходится на развитые страны, хотя их доля несколько сокращалась в первой половине 90-х годов за счет роста удельного веса развивающихся стран и стран с переходной экономикой (в основном за счет быстроразвивающихся новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии - Кореи, Сингапура, Гонконга - и некоторых стран Латинской Америки) (табл. 8).

Данные о товарной структуре международной торговли в мире в целом очень неполные. Отметим наиболее значимые тенденции.

С начала ХХ века выделилось два «этажа» в структуре мирового рынка товаров - рынок базовых товаров (топливо, минеральное сырье, сельхозпродукты, лесоматериалы) и рынок готовых изделий. Первый вид товаров производился развивающимися и бывшими социалистическими странами, специализирующимися на экспорте ресурсо- и трудоемких товаров. Из 132 развивающихся стран 15 специализируются на экспорте нефти, 43 - на экспорте минерального и сельскохозяйственного сырья. Товары второго «этажа» - это прерогатива индустриально развитых стран.

Во второй половине ХХ века в условиях бурного развития электроники, автоматизации, телекоммуникации, биотехнологии «второй этаж» разделился на три уровня:

1-й уровень - рынок низкотехнологичных изделий (продукты черной металлургии, текстиль, обувь, другая продукция легкой промышлености);

2-й уровень - рынок среднетехнологичных изделий (станки, транспортные средства, резинотехнические и пластмассовые изделия, продукты основной химии и деревопереработки);

3-й уровень - рынок высокотехнологичных изделий (аэрокосмическая техника, информационная техника, электроника, фармацевтика, точные измерительные приборы, электрооборудование).

|

Место в рейт. (1997 г) |

Экспорт, 1997 г. |

Импорт, 1997 г. |

Место в рейт. (2001 г) |

Экспорт, 2001 г. |

Импорт, 2001 г. |

||

|

Германия Великобритания Нидерланды Южная Корея Сингапур Малайзия Швейцария Россия Австралия Бразилия Индонезия |

В последнее десятилетие 3-й уровень мирового рынка готовых изделий быстро расширяется: его удельный вес в общем объеме мирового экспорта повысился с 9,9% в начале 80-х годов до 18,4% в начале 90-х годов.

«Верхний ярус 2-го уровня» - сфера жесточайшей конкуренции между промышленно развитыми странами. На рынке средне- и низкотехнологичных готовых изделий борьбу ведут НИС. Число участников этой борьбы постоянно увеличивается за счет развивающихся и бывших социалистических стран.

По оценкам экспертов ООН, в конце ХХ века 75% мирового экспорта составляла продукция обрабатывающей промышленности, при этом Ѕ данного показателя приходится на технически сложные товары и машины. Продовольственные товары, включая напитки и табак, составляют 8% в мировом экспорт. Минеральное сырье и топливо - 12%. В последнее время отмечается рост доли в мировом экспорте текстильной продукции и готовой продукции обрабатывающей промышленности до 77%. К тому же значительно возросла доля услуг, средств связи и информационных технологий.

5. Ценообразование в мировой торговле. Мультипликатор внешней торговли

Характерной чертой мировой торговли является наличие особой системы цен - мировых цен. В их основе лежат интернациональные издержки производства, которые тяготеют к среднемировым затратам экономических ресурсов на создание данного вида товаров. Интернациональные издержки производства формируются под преимущественным влиянием стран, являющихся главными поставщиками данных видов товаров на мировой рынок. Кроме того, значительное воздействие на уровень мировых цен оказывает соотношение спроса и предложения на данный вид товара на мировом рынке.

Для международной торговли характерна множественность цен, то есть существование различных цен на один и тот же товар. Мировые цены различаются в зависимости от времени года, места, условий реализации товара, особенностей контракта. На практике в качестве мировых цен принимаются цены крупных, систематических и устойчивых экспортных или импортных сделок, заключаемых в определенных центрах мировой торговли известными фирмами - экспортерами или импортерами соответствующих видов товаров. На многие сырьевые товары (зерновые, хлопок, каучук и др.) мировые цены устанавливаются в процессе торгов на крупнейших мировых товарных биржах.

Интернациональная стоимость обычно меньше национальной стоимости соответствующих товаров, так как на мировой рынок, как правило, поставляют наиболее конкурентоспособные товары, то есть производимые с наиболее низким уровнем затрат. Также на мировые цены влияют и другие факторы: соотношение спроса и предложения, качество продукции, состояние денежной сферы. Однако долговременные тенденции формирования мировых цен проявляются как универсальное действие закона стоимости на мировом рынке. В качестве иллюстрации мирового ценообразования приведем табл. 9.

Таблица 4 Среднемесячные мировые цены в июне соответствующего года (по данным Международной нефтяной биржи (Лондон) и London Metal Exchange)

|

Нефть (Brent), долл./т |

|||||||||

|

Натуральный газ, долл./тыс.м3 |

|||||||||

|

Бензин, долл./т |

|||||||||

|

Медь, долл./т |

|||||||||

|

Алюминий, долл./т |

|||||||||

|

Никель, долл./т |

Для количественной оценки воздействия внешней торговли на рост национального дохода и ВНП страны разработана и используется в практике модель внешнеторгового мультипликатора.

Напомним, что принцип мультипликации характеризует влияние, оказываемое инвестированием, а в конечном счете любыми расходами, на рост занятости и приращение выпуска продукции (дохода), то есть

MULT = = 1/1-с,

где ДY - прирост дохода, а ДI - прирост инвестиций; с - предельная склонность к потреблению.

По аналогичной схеме может быть рассчитана модель внешнеторгового мультипликатора. При этом примем допущение о возможности независимого друг от друга воздействия импорта и экспорта на развитие национальной экономики страны-участницы внешнеэкономической деятельности. Влияние импорта в таком случае может быть приравнено к воздействию потребления, а влияние экспорта - к инвестиционному воздействию. Соответственно, предельная склонность к потреблению принимает в этом случае форму предельной склонности к импорту: c = m = M/Y , а предельная склонность к сбережению - форму предельной склонности к экспорту: s = x = X/Y. Автономное изменение экспорта будет оказывать на прирост дохода воздействие такого характера:

Это и есть мультипликатор внешней торговли.

В реальной жизни экспорт и импорт взаимосвязаны. Импорт страны одновременно является экспортом для государства-контрагента. Подобная взаимозависимость существенно усложняет модель мультипликатора, которая для отражения реальных внешнеторговых взаимосвязей должна учитывать взаимодействие как минимум двух стран. Рассмотрим модель мультипликатора на примере развития взаимоотношений двух стран - страны 1 и страны 2, между которыми существуют внешнеторговые связи. При этом экспорт страны 1 полностью направляется в страну 2 и равняется ее импорту, и наоборот Если допустить еще, что изменение инвестиций происходит только в стране 1, то конечная формула внешнеторгового мультипликатора примет вид:

Эта формула обосновывает зависимость изменения дохода страны 1, обусловленного изменением инвестиций от предельной склонности к потреблению и к импорту не только страны 1, но и страны 2. Увеличение инвестирования в стране-инвесторе (стране 1) вызывает в ней повышение дохода в результате мультипликационного эффекта, одновременно стимулирует импорт, выступающий экспортом для страны-контрагента (страны 2). В свою очередь, экспорт страны 2 стимулирует рост ее дохода.

Краткие выводы

Международная торговля - одна из наиболее развитых и традиционных форм международных экономических отношений. В сфере международной торговли существует острейшая конкуренция, поскольку здесь сталкиваются экономические интересы практически всех основных субъектов мировой экономики. Международная торговля складывается из двух противоположных потоков - экспорта и импорта. Номинальный объем международной торговли в целом имеет общую тенденцию к росту. Поскольку цены в международной торговле растут, то стоимостной объем торговли растет быстрее, чем ее физический объем.

Одновременно с ростом масштабов международной торговли меняется и ее структура - географические сдвиги (изменения в соотношениях между странами и группами стран) и сдвиги в товарной структуре.

Классические теории международной торговли заложили основы анализа мирохозяйственных связей. Выводы, содержащиеся в этих теориях, стали своего рода отправными аксиомами для дальнейшего развития экономической мысли.

Процесс развития мировой торговли подчиняется действию эффекта мультипликатора.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Суть и понятие международной торговли. Классическая теория международной торговли. Отраслевая структура мировой торговли. Юридическое обеспечение мировой торговли. Аспекты международной торговли.

реферат , добавлен 05.05.2005

Влияние международной торговли на мировую экономику и международные экономические отношения. Виды мировой торговли, ее механизмы, показатели состояния и развития. Особенности международной торговли услугами и товарами, ведущие мировые экспортеры.

реферат , добавлен 11.12.2010

Понятие мирового рынка и внешней торговли. Особенности внешнеторговой политики в современных условиях. Мировое регулирование внешней торговли. Показатели мировой торговли товарами. Перспективы развития внешнеторговых отношений Республики Беларусь.

курсовая работа , добавлен 20.02.2013

Основные теории международной торговли. Сущность и роль внешней торговли в экономике страны. Внешнеторговая политика России. Возможность развития внешнеторговой политики страны в условиях глобализации мировой торговли. Инструменты торговой политики.

курсовая работа , добавлен 16.04.2015

Исследование деятельности Всемирной торговой организации. Основные задачи глобальной организации по тарифам и торговле. Анализ особенностей регулирования таможенно-тарифных вопросов мировой торговли. Обзор статистики мировой торговли товарами и услугами.

доклад , добавлен 25.04.2016

Международная торговля - система международных товарно-денежных отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира. Преимущества участия в мировой торговле, динамика ее развития. Классические теории международной торговли, их сущность.

презентация , добавлен 16.12.2012

Основные теории международной торговли, главные принципы, специфические черты. Разновидности современной мировой торговли. Рычаги государственного регулирования международной торговли, особенности и тенденции ее развития в условиях экономического кризиса.

курсовая работа , добавлен 04.03.2010

Сущность и основные концепции внешней торговли, особенности ее регулирования. Виды международной торговой политики. Критерии определения форм международной торговли. Способы осуществления торгового обмена. Внешняя торговля стран с переходной экономикой.

курсовая работа , добавлен 16.02.2012

Основные тенденции развития мировой торговли. Система регулирования международной торговли. Рамочные стандарты как одно из условий безопасности и облегчения мировой торговли. Основные особенности современного этапа функционирования мировой экономики.

реферат , добавлен 06.11.2013

Основные тенденции динамики и структуры международной торговли товарами на современном этапе. Факторы роста мировой торговли. Анализ специфики развития мировой товарной политики за последние пять лет. Пути повышения эффективности мирового товарооборота.

Внешнеторговая политика. Ценообразование в международной торговле. Внешнеторговый баланс.

Традиционной и наиболее развитой формой МЭО является внешняя торговля. По некоторым оценкам на долю торговли приходится около 80% всего объема МЭО.

Международная торговля является формой связи между товаропроизводителями разных стран, возникающей на основе МРТ, и выражает их взаимную зависимость. Современные МЭО, характеризующиеся активным развитием мировой торговли, вносят много нового и специфического в процесс развития национальных экономик.

Структурные сдвиги, происходящие в экономике различных стран под влиянием НТР, специализация и кооперирование промышленного производства усиливают взаимодействие национальных хозяйств. Это способствует активизации международной торговли. В международную торговую систему ежегодно поступает до четверти произведенной в мире продукции. Международная торговля, опосредующая движение всех межстрановых товарных потоков, растет быстрее производства. Согласно исследованиям ВТО, на каждые 10% роста мирового производства приходится 16% увеличения объема мировой торговли. Тем самым создаются более благоприятные условия для его развития. Внешняя торговля стала мощным фактором экономического роста. Одновременно значительно выросла зависимость стран от международного товарообмена.

Под термином «внешняя торговля» понимается торговля какой-либо страны с другими странами, состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров.

Многообразная внешнеторговая деятельность подразделяется по товарной специализации на торговлю готовой продукцией, машинами и оборудованием, сырьем, услугами, технологиями. В последние десятилетия бурно развивается торговля финансовыми инструментами (дериватами), производными от финансовых инструментов, обращающихся на наличном рынке, например, облигациями или акциями.

Международная торговля предстает как совокупный объем торговли всех стран мира. Однако термин «международная торговля» употребляется и в более узком значении. Он обозначает, например, совокупный объем внешней торговли промышленно развитых стран, совокупный объем внешней торговли развивающихся стран, совокупный объем внешней торговли стран какого-либо континента, региона, например стран Восточной Европы, и т.п.

Международная торговля характеризуется тремя основными показателями: товарооборотом (общий объем), товарной структурой и географической структурой.

Внешнеторговый оборот включает сумму стоимости экспорта и импорта страны, участвующей в международном товарообмене. Различают стоимостный и физический объемы внешней торговли.

Стоимостный объем подсчитывается за определенный отрезок времени в текущих (изменяющихся) ценах соответствующих лет с использованием текущих валютных курсов.

Физический объем внешней торговли исчисляется в постоянных ценах. На его основе можно производить необходимые сопоставления, определять реальную динамику внешней торговли. Объем международной торговли подсчитывается путем суммирования объемов экспорта всех стран.

Со второй половины XX в. мировая торговля развивается высокими темпами. В период с 1950 по 1994 г. мировой торговый оборот вырос в 14 раз. По оценке западных специалистов, период между 1950 и 1970 г. можно охарактеризовать как «золотой век» в развитии международной торговли. Именно в этот период был достигнут ежегодный 7%-ный рост мирового экспорта В 70-х гг. он несколько снизился (до 5%). В конце 80-х гг. мировой экспорт продемонстрировал заметное оживление (до 8,5% в 1988 г.). После временного спада в начале 90-х гг., во второй половине 90-х гг., международная торговля вновь демонстрирует высокие устойчивые темпы (7 - 9%).

На достаточно стабильный, устойчивый рост международной торговли оказали влияние ряд факторов:

· стабилизация межгосударственных отношений в условиях мира,

· развитие МРТ и интернационализация производства и капитала,

· НТР, способствующая обновлению основного капитала, созданию новых отраслей экономики, ускоряющая реконструирование старых,

· активная деятельность международных корпораций на мировом рынке,

· возникновение новой коммерческой реальности - общемирового рынка для стандартизированных товаров,

· регулирование международной торговли посредством международных торговых соглашений, принятых в рамках ГАТТ/ВТО;

· деятельность международных финансово-экономических организаций, например МВФ, поддерживающего относительную стабильность основных мировых валют, торговых и платежных балансов многих стран,

· стабилизирующая деятельность Мирового банка в отношении мировой экономики,

· либерализация международной торговли, переход многих стран к режиму, включающему отмену количественных ограничений импорта и существенное снижение таможенных пошлин - образование «свободных экономических зон»;

· развитие процессов торгово-экономической интеграции устранение региональных барьеров, формирование «общих рынков», зон свободной торговли,

· получение политической независимости бывшими колониальными странами, выделение из их числа стран с моделью экономики, ориентированной на внешний рынок.

Быстрый рост мировой торговли в середине 90-х гг. связан в основном с резким ростом импорта США, Италии, Канады, Испании, расширением торговли внутри группы стран ОЭСР, а также с улучшением хозяйственной конъюнктуры в развитых странах (кроме Японии), на Дальнем Востоке и в Латинской Америке.

Если ликвидация торговых барьеров успешно продолжится, то емкость рынка товаров будет расти в среднем на 6% ежегодно в течение десяти ближайших лет. Это будет самым высоким показателем с 60-х гг. Торговля же в сфере услуг будет увеличиваться еще более высокими темпами, чему немало способствуют успехи информатики и связи.

Структура международной торговли обычно рассматривается с точки зрения ее географического распределения (географическая структура) и товарного наполнения (товарная структура).

Географическая структура международной торговли представляет собой распределение торговых потоков между отдельными странами и их группами, выделяемыми либо по территориальному, либо по организационному признаку.

Территориальная географическая структура торговли обычно обобщает данные о международной торговле стран, принадлежащих к одной части света (Африка, Азия, Европа) либо к укрупненной группе стран (индустриальные страны, развивающиеся страны) (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Географическая структура международной торговли (экспорт) (в %)

Организационная географическая структура показывает распределение международной торговли либо между странами, принадлежащими к отдельным интеграционным и иным торгово-политическим объединениям (страны Европейского союза, страны СНГ, страны АСЕАН), либо между странами, выделенными в определенную группу в соответствии с каким-то аналитическим критерием (страны – экспортеры нефти, страны – чистые должники).

Основной объем международной торговли приходится на развитые страны, хотя их доля несколько сокращалась в первой половине 90-х годов за счет роста удельного веса развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Основной рост удельного веса развивающихся стран произошел за счет быстро развивающихся новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии (Кореи, Сингапура, Гонконга) и некоторых стран Латинской Америки. Крупнейшие мировые экспортеры (в млрд. долл.) – США (512), Германия (420), Япония (395), Франция (328). Среди развивающихся стран крупнейшие экспортеры следующие – Гонконг (151), Сингапур (96), Малайзия (58), Таиланд (42). Среди стран с переходной экономикой крупнейшие экспортеры – Китай (120), Россия – (63), Польша (17), Чехия (13), Венгрия (11). В большинстве случаев крупнейшие экспортеры являются и крупнейшими импортерами на мировом рынке.

Данные о товарной структуре международной торговли в мире в целом очень неполные. Обычно для классификации отдельных товаров в международной торговле используется либо Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГСОКТ), либо Стандартная международная классификация ООН (СМТК). Наиболее значимой тенденцией являются рост удельного веса торговли продукцией обрабатывающей промышленности, на которую к середине 90-х годов приходилось около ¾ стоимостного объема мирового экспорта, и сокращение удельного веса сырья и продовольствия, занимающих примерно ¼ (табл. 4.2).

Таблица 4.2

Товарная структура международной торговли (в %)

| Товары | 2003 г. | 2010 г. |

| Сельскохозяйственные продукты | 14,6 | 12,0 |

| Продукты питания | 11,1 | 9,5 |

| Сельскохозяйственное сырье | 3,5 | 2,5 |

| Продукты добывающей промышленности | 24,3 | 11,9 |

| Руды, минеральное сырье и черные металлы | 3,8 | 3,1 |

| Топливо | 20,5 | 8,8 |

| Промышленные товары | 57,3 | 73,3 |

| Оборудование и транспортные средства | 28,8 | 37,8 |

| Химические товары | 7,4 | 9,0 |

| Полуфабрикаты | 6,4 | 7,5 |

| Текстиль и одежда | 4,9 | 6,9 |

| Чугун и сталь | 3,4 | 3,0 |

| Прочие готовые товары | 6,3 | 9,2 |

| Другие товары | 3,8 | 2,8 |

Эта тенденция характерна как для развитых, так и для развивающихся стран и является следствием внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий. Наиболее значительной группой товаров в рамках продукции обрабатывающей промышленности является оборудование и транспортные средства (до половины экспорта товаров этой группы), а также прочие промышленные товары – химические товары, черные и цветные металлы, текстиль. В рамках сырьевых и продовольственных товаров наиболее крупные товарные потоки составляют продовольствие и напитки, минеральное топливо и прочее сырье, исключая топливо.

Ценообразование в международной торговле зависит от большого количества факторов:

· место и время продажи товара;

· взаимоотношения между продавцом и покупателем;

· условия коммерческой сделки;

· характер рынка;